山梨県を代表する銘菓といえば──多くの人がこう答えるだろう。

「桔梗信玄餅(ききょうしんげんもち)」

ピンクや赤、紫の小さな風呂敷に包まれたその姿は、まるで小さな宝物のよう。

お餅、きな粉、黒蜜の三位一体が生むあの味わいもさることながら、「包み方」に心を奪われる人も多いのではないだろうか。

だがその風呂敷スタイル──実は、お金がなかったから生まれたものだと聞いたら、きっとあなたも驚くことだろう。

◆「機械が買えなかった」からこそ生まれた、手包みの文化

1968年(昭和43年)、製造元である桔梗屋は、新しいお土産菓子の開発に取り組んでいた。

苦心の末、きな粉×お餅×黒蜜という黄金のレシピにたどり着く。

だが、ここで大きな壁にぶつかる。

完成した商品をパッケージするための「専用機械」を導入する予算がなかったのだ。

そこで、やむなくスタッフが1個ずつ風呂敷状の不織布フィルムで手包みすることに。

それが意外にも「日本的でかわいい」「上品」と大反響を呼び、結果的に大ヒットに繋がった。

現在でも、1日12万個を手包み!

包装スタッフは“6秒で1個”という職人技を誇るという。

◆風呂敷の中には「きな粉こぼし対策」という合理性も?

見た目の可愛さだけではない。

実は、包装そのものが“きな粉の受け皿”としての役割を果たしているのも特筆すべき点だ。

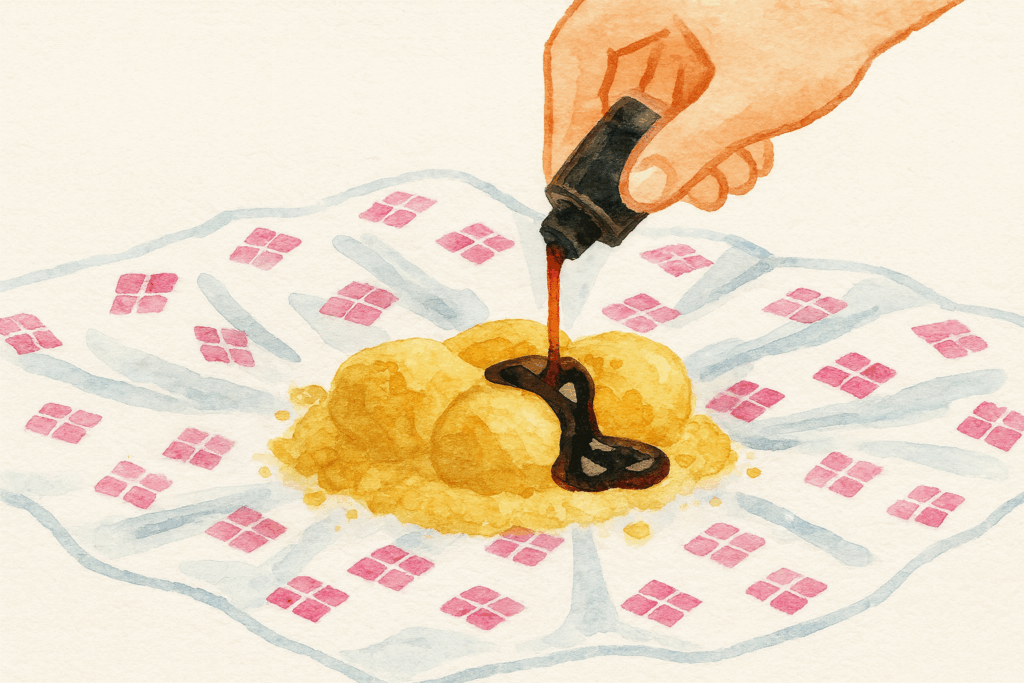

ご存知の通り、桔梗信玄餅の構造はこうだ。

- 容器に柔らかいお餅が3つ

- その上にたっぷりのきな粉

- 別添の黒蜜を後がけ

この構成、じつはとても“こぼれやすい”。

だからこそ、風呂敷状に包むことで、

- 食べる際に広げて敷物として使える

- 手が汚れない、机も汚さない

- 食後はそのまま包んでポイ

という実用性まで兼ね備えていたのだ。

可愛いだけじゃない。合理的でもあるのが桔梗信玄餅の真骨頂なのである。

- 包装はコスト削減の苦肉の策だった

- 結果的に大ヒットし、“名物化”

- 現在も1日12万個が職人技で手包み

- 見た目と実用性を両立した「美しい工夫」

◆「もみもみする」ってどういうこと?桔梗屋が推奨する裏技的食べ方

さて、あなたはどうやって桔梗信玄餅を食べているだろうか?

黒蜜を容器に直接かけて、そのままスプーンで食べる──。

それがスタンダードだろう。

だが、メーカー公式が「実はおすすめ」として紹介している裏ワザ的な食べ方が存在する。

その名も…

「風呂敷もみもみスタイル」

- 風呂敷を広げ、その上にお餅・きな粉・黒蜜すべてをぶちまける

- 風呂敷の四隅をまとめて袋状に包む

- やさしくもみもみ…

- 中でお餅ときな粉と黒蜜が一体化

- 完成!とろっとろの“味の塊”が誕生!

テレビでもたびたび紹介され、意外と多くの人が「一度やるとクセになる」というこの方法。

桔梗屋の公式サイトにも“番外編”として掲載されており、もはや準公式レベルの存在感である。

◆「信玄」の名の由来は…じつは関係ない?

最後に、このお菓子の名前──「信玄餅」。

多くの人が「武田信玄が好きだったお菓子」だと思っているかもしれない。

だが実際には、信玄公とこの餅に歴史的なつながりはない。

「山梨県の代表的な人物=武田信玄」

「山梨県の代表的なお土産になってほしい」

──そんな想いから命名された、“願いのネーミング”なのである。

「お金がなかったからこそ、生まれた美しさ…涙出るブー!

包装も味のうちって本当だったブー!次は“もみもみ”で食べてみるブー!」

◆“風呂敷の革命”が生んだお土産菓子の名品

桔梗信玄餅は、味だけではなく「手包み」というアナログな美学を今に伝える稀有な存在だ。

風呂敷という伝統と、お菓子という現代の幸福が絶妙なバランスで共存している。

そしてそこには、「足りないからこそ工夫する」という、どこか昭和的なものづくり精神も宿っている。

風呂敷に包まれた小さな餅には、たくさんの物語が詰まっていた──。

コメント