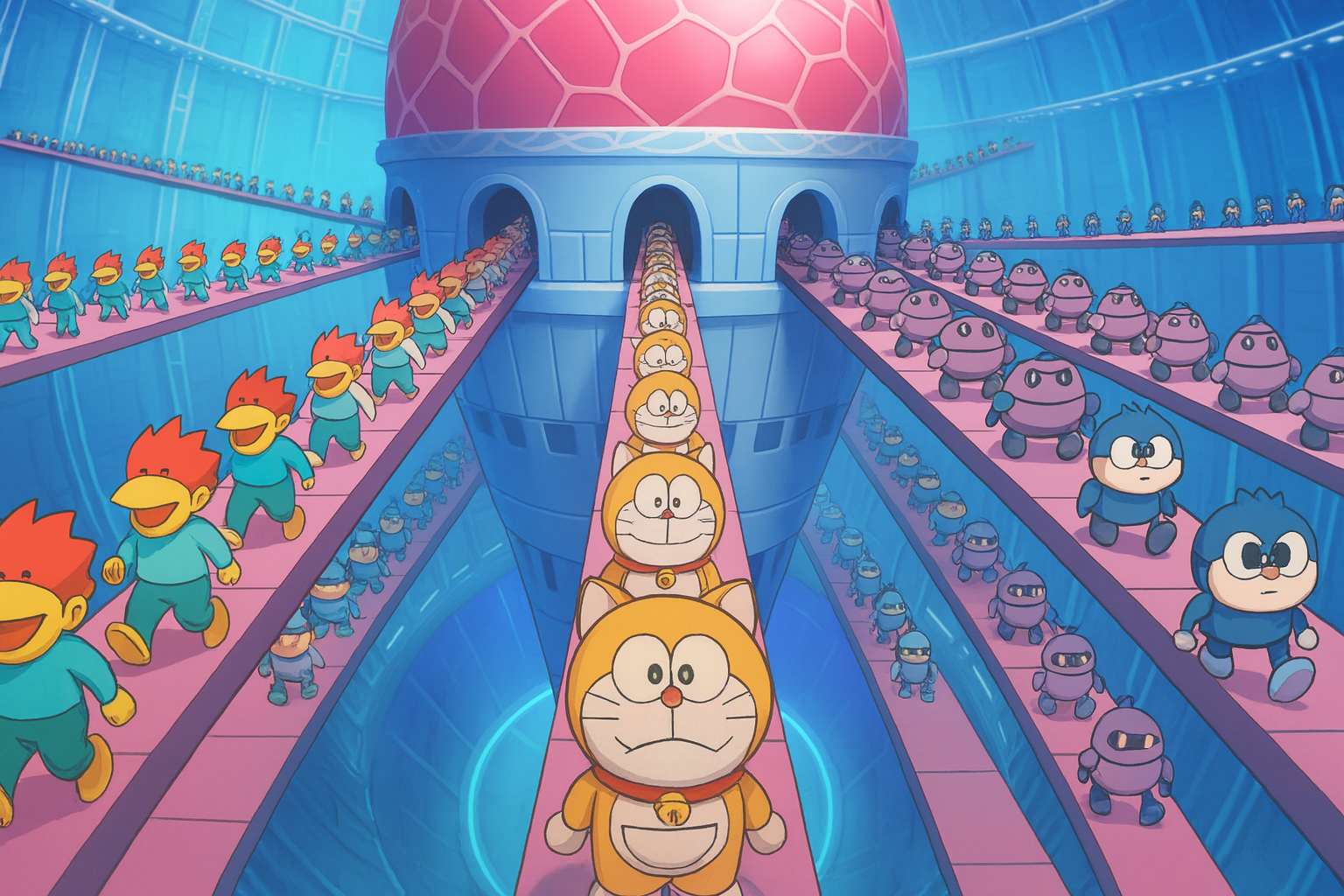

2112年9月3日──それはドラえもんが未来の世界で誕生する日。

しかし、現実世界ではその“誕生”を遥かに前にして、ドラえもんが「みんなのもの」になる瞬間がやってくる。

その日とは、2067年1月1日。

藤子・F・不二雄先生の死後70年を迎えるこの日、著作権保護が切れ、『ドラえもん』はパブリックドメインに突入する。

つまり、ドラえもんは──生まれる前に、自由になる。

この奇妙で刺激的な時系列パラドックスは、私たちに「キャラクターと未来の所有権」について新たな問いを投げかけてくる。

■ 著作権のタイマーは、すでに動いている

- 藤子・F・不二雄先生:1996年9月23日没

- 日本の著作権法:死後70年間(原則)

- よって保護期間の終了=2066年12月31日

- パブリックドメイン化=2067年1月1日

この日を境に、ドラえもんのキャラクターや原作ストーリーは、誰でも自由に使える“公共財”となる。

■ 解放されるもの、残るもの

- ドラえもんのキャラクターデザイン

- のび太やしずか、スネ夫、ジャイアンなど主要キャラの造形

- 原作のストーリー・セリフ(そのまま利用可能)

- 商標権(「ドラえもん」という名称やロゴ)

- 商品化権(特定の企業との契約)

- ブランド管理権(権利者団体による品質維持)

- 品質の乱立によるブランド価値の分散

- 暴力的・性的表現を含む“問題作”の流通

- 「公式」と「非公式」の境目が曖昧に

パブリックドメイン化は文化の解放であると同時に、“野放し状態”になるリスクも孕む。

■ でも、ドラえもんの誕生日は2112年

ここで大事なことを思い出してほしい。

ドラえもんは、2112年9月3日に未来の世界で製造されたという公式設定がある。

つまり──

キャラクターとしての自由化が、誕生よりも45年早い。

■ この“未来逆転”が意味するもの

◉「誕生前の物語」が爆発する

誰もが「ドラえもんがどうやって作られたのか」「製造前の試作型」「人工知能の初期状態」など、

2112年以前の物語を自由に創作できる。

→ たとえば…

- 見習いロボット時代のスピンオフ

- 開発工場での葛藤や試行錯誤

- 最初に“耳があった頃”のビジュアル設定

もはや妄想ではなく、合法的な“創作の権利”となる。

◉「ポスト誕生」も誰でも描ける

2112年の誕生日後、2113年、2114年…のドラえもんは、公式設定ではまだ描かれていない空白地帯。

この未来を、誰でも自由に塗り替えられる時代がやってくる。

■ 2067年と2112年、ふたつの“解禁日”

| 日付 | 出来事 | 意味 |

|---|---|---|

| 2067年1月1日 | 著作権切れ → パブリックドメイン化 | 現実世界で“解き放たれる”日 |

| 2112年9月3日 | ドラえもんの公式誕生日 | 作中世界で“誕生する”日 |

この2つの記念日は、まるで時空を超えてリンクする。

もしかすると、2067年に自由化された無数の創作が、2112年の誕生日を“祝う準備期間”になるかもしれない。

「なんかスゴいブー…まだ生まれてもいないのに、みんなが自由にドラえもん描き始めちゃう未来だブー!

ボクも“青くて耳のないマスコット型”に進化して、勝手にどこでもブードア出すブー!」

■ まとめ:時間の先を歩くキャラクター

ドラえもんとは何か。

それは「未来から来たロボット」ではあるが、現実世界では“未来よりも先に解き放たれる文化資産”でもある。

2067年、ドラえもんは創作の自由というタイムマシンに乗って、

誰もが語り手になれる“青い扉”を開く。

そして2112年──

公式が語る誕生日に、私たちは何を贈るだろうか。

それは、きっと“みんなの想像”が織りなす、最高のタイムカプセルになるはずだ。

コメント