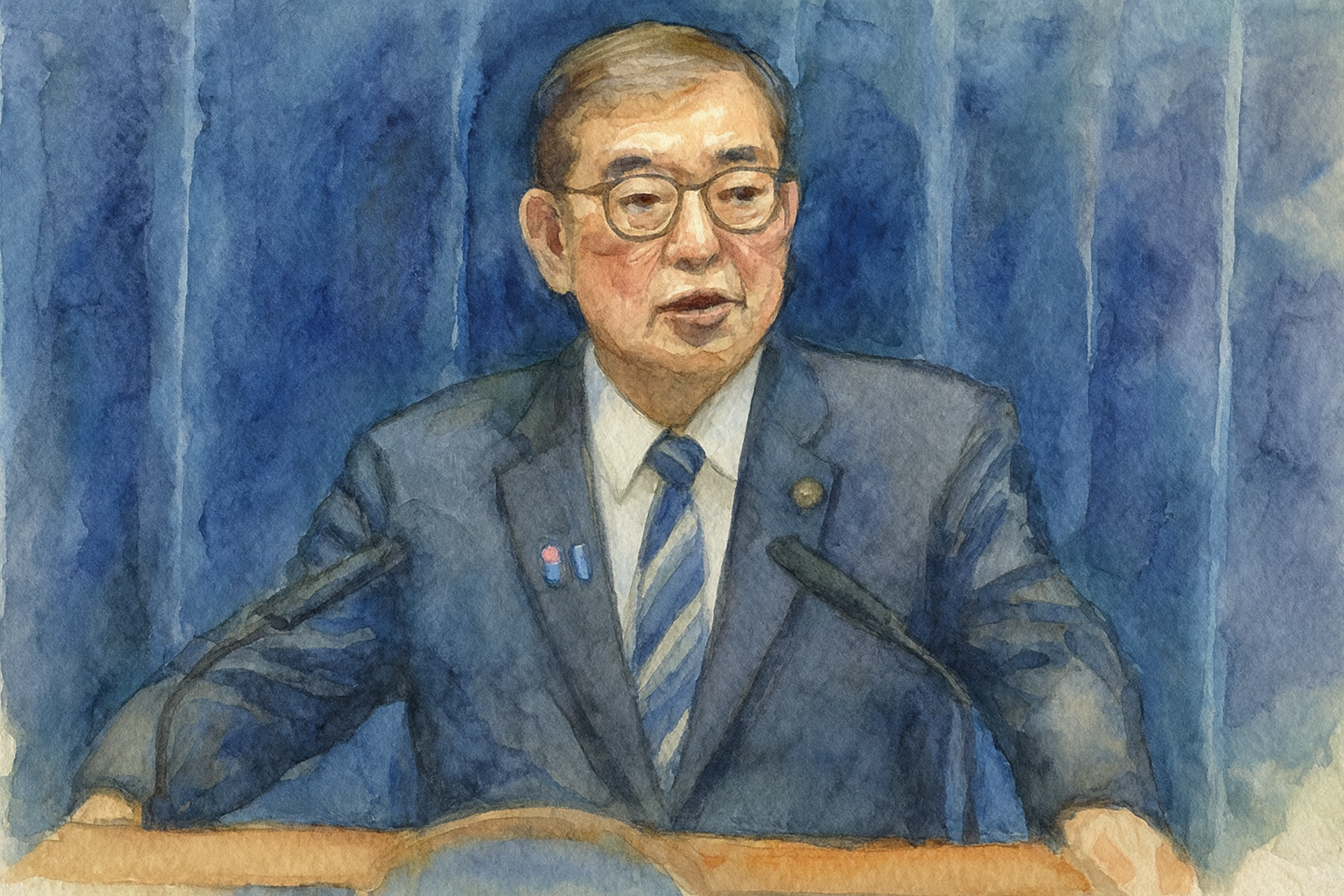

自由民主党総裁・石破茂首相が、7日夕方の記者会見で辞任を正式表明した。

昨年の総裁選で悲願の初当選を果たし、第102代内閣総理大臣に就任してからわずか約1年。

衆参での選挙連敗、少数与党での政権運営、日米関税交渉という難題に直面しながらも、

熟議と合意形成を掲げて政権を維持してきたが、党内の“石破おろし”の嵐には抗いきれなかった。

石破氏が自ら退く決断に至るまでの過程、そして短くも濃密だったその1年間の歩みを、

多角的に振り返っていく──。

第1章:ついに辞任表明──“静かな幕引き”の記者会見

2025年9月7日夕刻、石破茂首相は官邸で緊急の記者会見を開き、

自由民主党総裁および内閣総理大臣を辞任する意向を正式に表明した。

「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することにした──」

「米国関税措置に関する交渉に一区切りがつき、後進に道を譲る決断をした」

そう静かに語り、石破氏は深々と頭を下げた。

この言葉には、参院選での敗北という結果に対する「責任の明示」と、

党内分裂を避けるための「鎮火」の意味が込められていた。

■ なぜ、いま辞任なのか?

実は翌8日に予定されていたのは、自民党所属の国会議員および都道府県連による“総裁選の前倒し要求”の意思確認。

石破氏はこの動きが表面化し、自らへの不信任が数字として突きつけられる前に、

「自発的な辞任」という形で党内の火種を最小限に抑える判断を下した。

「分断を防ぎ、党に一体感を取り戻すために、私が決断するしかないと考えた」

選挙敗北の重み、続投を支持する世論、そして党内の亀裂。

それらをすべて天秤にかけたうえでの、石破流の“静かな撤退”だった。

「辞めろ辞めろの大合唱の中で、最後に“自分で降りる”って…政治の辞め方にも美学ってあるんだブー…」

第2章:敗因となった「参院選」──党内分裂を決定づけた一撃

石破政権に“終わりの鐘”を鳴らしたのは、2025年7月に行われた参議院選挙の惨敗だった。

石破首相が掲げた目標は、与党(自民・公明)の「非改選を含む過半数維持」。

その「必達目標」は、結果として届かなかった。

■ 戦後初──衆参“ダブル過半数割れ”

この参院選は、自民党が昨年の衆議院選挙に続いて挑んだ国政選挙。

しかし結果は、衆議院に続いて参議院でも過半数を割るという異例の展開となった。

- 自民・公明の与党で過半数を割り込み

- 野党側は立憲民主・維新・国民の連携で議席を伸ばす

- 地方区での自民苦戦が目立ち、農業・地方創生政策の信頼失墜が影響か

党内ベテランはこう漏らす。

「これで衆参両院が“少数与党”になった。

もう首相を代える以外、世論にも党内にも示しがつかない」

世論調査では石破続投に「賛成」がやや多かったものの、

“選挙に弱い総裁”というレッテルが一気に定着してしまった。

■ 選挙公約と「2万円給付」の功罪

選挙戦では、コメの価格高騰対策としての備蓄米放出や、

物価高騰対策としての2万円給付案が打ち出された。

子育て世帯や低所得者層への追加給付も話題を呼んだ。

だが、野党からはこう批判された。

- 「選挙目当てのバラマキだ」

- 「消費税減税に踏み込まないのは“腰が引けてる”」

また、“経済を語る石破”の姿が見えないという有権者の声も少なくなかった。

結果として、選挙後の党内空気は一変した。

「参院選の責任は総裁にある」

「続投するなら、総裁選を前倒しすべきだ」

そんな声が、党内から日に日に大きくなっていった。

「どんな政策でも、“選挙で負けた”ってだけで正当性が吹き飛ぶのが政治の怖さだブー…」

第3章:「石破おろし」の台頭と、四面楚歌の権力闘争

石破茂という政治家は、常に“党内少数派”の立場にあった。

だからこそ、長年にわたる総裁選チャレンジでも「最後の一押し」が届かなかった。

そして首相となった今、その“構造的孤立”が再び浮かび上がることになる。

■ 「麻生・菅・岸田」の“三巨頭会談”

参院選後、党内の空気が急速に変わっていく中で、

石破首相は、麻生太郎最高顧問・菅義偉副総裁・岸田文雄前首相という

かつての“権力の中核”たちと連続して会談を重ねた。

そのなかで、麻生氏は明言したという。

「石破総理では、次の選挙も勝てないという民意が示された」

「ここで責任を明確にするべきだ」

石破氏は表向きにはこう応じた。

「出処進退の話は出ていない。いまは政策を前に進めるときだ」

だが、この発言は党内をさらに苛立たせた。

「まだ居座る気か」という不信感が広がり、

“石破おろし”は公然化していった。

■ 両院総会 vs 石破続投──制度をめぐる攻防

党内では中堅・若手を中心に、

意思表示の場として「両院議員総会」の開催を要求。

当初は執行部が「懇談会」にとどめようとしたが、

党内の怒りは抑えきれず、結局“総会”開催を決定する。

この総会で、石破辞任を求める声は相次ぎ、

署名運動はついに“過半数”に迫る勢いとなった。

- 自民党国会議員295人のうち130人超が総裁選前倒しに賛同

- 都道府県連も18県が実施を明言、2県が意見集約中

まさに、「見えない不信任案」が突きつけられた格好だ。

「“辞任すべき理由”って、数字じゃないってよく言うけど、

党内の過半数が反対してきたら…もう続けるのは無理だブー…」

第4章:辞任のタイミングはなぜ「今」だったのか

石破首相が辞任を表明したのは、「総裁選前倒し」の意思確認を控えた前日(7日)。

なぜ、あえてその前日に踏み切ったのか──

そこには、石破氏なりの「党内調和へのラスト・サービス」の意図があったとみられる。

■ 総裁選前倒し=“実質リコール”

総裁選の「前倒し」は、ルール上、党所属国会議員と都道府県連の代表者の過半数の賛同が必要。

つまりこれは、石破氏への“実質的なリコール”である。

- 「石破では戦えない」

- 「参院選敗北の責任を取らせろ」

- 「次は俺たちが主導する番だ」

こうした思惑が渦巻くなかで、もし8日の意思確認で“前倒し可決”となれば、

石破氏は「不信任されて辞めた総裁」として記憶されてしまう。

■ “不信任”より“自発的辞任”を選んだ理由

記者会見で石破首相は語った。

「米国との交渉に道筋がついた。今が然るべきタイミングだ」

これは建前でもあるが、本音でもある。

- 米国関税措置への合意(了解覚書の署名・大統領令の発出)

- 国内政策の区切り(補正予算成立、2万円給付の実施)

- TICADなどの外交イベントを一通り終えたこと

つまり石破氏は、「最低限の責任は果たした」と自認し、

自ら去ることで“党内の分裂”を最小限に抑えようとした。

最後まで「石破らしい決断」だった。

「“去り際の美学”って、たぶん政治家にとって一番難しいことなんだブー…。

だからこそ、あえて“花道を選ばない”ってカッコいいと思うブー…」

第5章:石破政権、わずか1年の軌跡──何を遺したのか

石破茂が総理大臣に就任したのは、2024年10月。

自民党総裁選5度目の挑戦でようやく“頂”にたどり着いた瞬間だった。

だが、そこからの道のりは、平坦ではなかった。

わずか1年で総辞職に至る“短命政権”となった石破内閣。

その間、石破氏は何を掲げ、何を実現しようとしていたのか。

■ 就任から8日で衆議院解散──“政治とカネ”に挑んだが…

所信表明演説では、以下のような政策を明示した。

- 物価高を超える実質賃上げの定着

- 地方創生の再構築

- 専任機関としての「防災庁」創設を提案

そして異例だったのは、就任からわずか8日で衆議院を解散したこと。

その背景には、「政治とカネ」の問題に明確な決別を打ち出すという意志があった。

- 収支報告書に不記載のあった候補者を自民公認から外す

- 政治倫理に厳格な姿勢をアピール

だが、裏目に出た。

自民党が公認しなかった候補者が代表を務める政党支部に、

自民本部が2000万円を支給していた事実が発覚。

結果的に「脱・政治とカネ」の印象はかすみ、

選挙は大敗、過半数割れという結末に。

少数与党での予算修正──28年ぶりの“実質野党連立”

衆参で過半数を失った石破政権は、以後、野党との合意形成型政治に舵を切る。

- 秋の臨時国会では、立憲・維新・国民民主の要望を反映して補正予算を修正

- 翌年の本予算では、衆議院で修正→参議院でさらに修正という“異例の流れ”で可決

- これは衆参両院で修正された予算の成立が「史上初」という記録となった

与党としての求心力は乏しかったが、

野党を巻き込んだ調整型政治に一定の道筋をつけたという評価もある。

「“決められない政治”って言われがちだけど、

みんなで納得して作った予算って、なんか優しい気がするブー…」

第6章:野党との“対話型”政治──「少数与党」時代の手腕

石破政権は「数の力」を失った政権だった。

だが、それゆえに石破首相は、かつてないほど“言葉”と“対話”に依存した政権運営を行った。

■ 「修正の連鎖」が生んだ前例なき国会

2024年秋の臨時国会──石破内閣は野党との協議を重ねたうえで、

補正予算案に複数の修正を加えた。

さらに2025年の通常国会では、当初予算に関して

- 衆議院で一部修正 → 可決

- 参議院で再度修正 → 最終可決

という、二段階の修正プロセスが取られた。

これは、国会史上初の出来事となった。

「数の暴力」から「熟議の調整」へ──

石破氏は、その理念を現実の政治に落とし込もうとしていた。

■ 批判:決められない政治、漂う弱さ

しかし、このスタイルに対しては党内外から批判もあった。

- 「スピード感がない」

- 「野党に忖度しすぎ」

- 「主導権を放棄している」

特に保守層からは、石破首相の“慎重すぎる物言い”に

苛立ちの声もあがっていた。

「言葉を選びすぎて、何が言いたいのか伝わらない」

「結局、“優しいだけの政治”では、選挙に勝てない」

だが、石破氏は折れることはなかった。

「少数与党であっても、いや、少数だからこそ、

真摯な議論が必要なのです」

「“対話”って、時間も労力もかかるけど、

言葉を交わさない政治より、ずっと信じられる気がするブー…」

第7章:外交の石破──トランプ交渉とアフリカ会議

石破茂という政治家には、“内政派”の印象が強い。

だが、この1年間で最も成果が具体化した分野の一つが、外交だった。

■ 日米関税交渉──「投資」か「買収」か

2025年2月、石破首相はトランプ大統領と初の首脳会談を実施。

最大の焦点は、日本製鉄によるUSスチールの買収計画。

- 石破氏は「買収ではなく投資」との立場を明確にし、トランプ側と認識を共有

- 日米間で「了解覚書」が交わされ、トランプ大統領による大統領令も発出

これにより、計画は事実上の“了承済み”となり、日米の経済摩擦は沈静化。

さらに、自動車関税の見直し交渉も進展し、

6月のG7サミット(カナダ)では、再び両首脳が会談。

自動車などへの追加関税が引き下げられる方向で合意に至った。

この「道筋の合意」が、石破氏の辞任決断の“タイミング”に深く関係している。

■ 多国間外交──TICADとアジア外交

外交はアメリカだけではなかった。

- 横浜で開催されたTICAD(アフリカ開発会議)にて基調講演

- 日本を訪れた韓国・イ・ジェミョン大統領、インド・モディ首相と個別会談

- アジア・アフリカ重視の姿勢を鮮明に

石破氏は、アジア・アフリカとの関係を「日本外交の新しい軸」と捉えており、

いわば“ポスト西側外交”への橋渡し役を目指していたともいえる。

「外交って、見えにくいけど、未来への“下地作り”だブー。

石破さんは、それをコツコツやってたブー…」

第8章:「改革派」か「選挙下手」か──党内での評価の二面性

石破茂という人物には、常に“評価の割れる”政治家という側面がつきまとった。

- 政策論では一目置かれる存在

- 論理的で誠実、発言に責任を持つ姿勢

- 地方への目配りと防衛・外交に強い知見

しかしその一方で、

「演説が難しい」「言い回しが固い」「選挙に弱い」

といったイメージも根強かった。

■ “本音型政治”の限界?

石破氏の政治スタイルは、一言でいえば「本音と覚悟の政治」。

「地位に恋々としがみつく気はない」

「選挙の勝ち負けより、国民にとっての正しさを考えたい」

こうした姿勢は、一定層の有権者には響いた。

だが、党内では「選挙に勝てなければ意味がない」という現実主義に突き返される。

- 改革の旗を振っても、現場に伝わらない

- 誠実な発言も、熱量に欠けるように映る

- 支持率は高くとも、組織票が動かない

これは石破氏の“宿命”だったのかもしれない。

■ 「自民党の中の異端者」として

長年、党内派閥に属さず、

一匹狼的な立場で総裁選に挑み続けた石破氏。

ようやく総裁に就いた後も、

そのスタイルは変わらなかった。

- 麻生派・岸田派と一定の距離を保ち

- 菅副総裁とも“均衡”を取ることで自立性を保った

- 石破内閣内でも、自派閥からの起用は最小限にとどめた

これにより「公平な人事」との評価もあったが、

結果的には党内の“支え手”を欠く状態を生んでしまった。

「“党内で浮いてた”っていうけど、それは信念を曲げなかったってことでもあるブー…。

政治家って、つらい立ち位置だブー…」

第9章:誰が“石破のあと”を継ぐのか──総裁選、秋の決戦へ

石破総理の辞任表明により、自民党は新たなリーダー選び=総裁選挙の準備を本格化させている。

焦点は、2025年10月上旬に予定される投開票──

すでに党内では、有力候補の名前が挙がり始めている。

■ 軸は“小泉 vs 高市”──改革か、再結集か

現在、総裁選を主導すると目されているのは、以下の2人。

- 小泉進次郎 農林水産大臣

- 高市早苗 前経済安全保障担当大臣

両者とも、昨年の総裁選に立候補した“再挑戦組”である。

| 候補 | 前回の結果 | 現在のポジション | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 小泉進次郎 | 初回投票3位 | 現職閣僚(農水相) | 若さ・国民的人気・政策より語感 |

| 高市早苗 | 初回投票1位→決選敗退 | 党内右派の象徴 | 保守層・女性初の総裁候補としての注目度 |

小泉氏は、現時点で出馬に慎重な態度を見せているが、

党内では「小泉でないと戦えない」という声も根強い。

一方の高市氏は、「出るとも出ないとも言っていない」と語るが、

その意欲を疑う者は少ない。

■ “小泉待望論”の裏側にある危うさ

小泉氏への期待は根強いが、党内の一部には次のような冷ややかな見方もある。

- 「演出や言葉選びは上手いが、中身が乏しい」

- 「人気はあっても、実務や外交の経験が不安」

- 「石破政権の“改革・調整路線”と近すぎるのでは」

つまり、小泉氏が“石破の延長線”とみなされるリスクもあり、

党内主流派が積極的に支援に回るかは読めない状況だ。

■ “再結集の象徴”として浮かぶ高市氏の存在感

高市氏は、前回総裁選で初回投票1位を取った実績を持ち、

党内の右派勢力・保守層から根強い支持がある。

- 女性初の総裁候補という象徴性

- 安保・経済分野における明確な主張

- 「強い言葉」で自民党の“自己主張回復”を訴えるスタイル

もし高市氏が再び出馬すれば、「石破路線」からの反動としての支持拡大が見込まれる。

今度こそ決選投票で勝ち切る可能性もある。

■ 他にも名乗りの可能性──林氏・小林氏ら

前回総裁選で4位だった林芳正官房長官、

5位だった小林鷹之 元経済安全保障相も、

立候補の可能性が取り沙汰されている。

- 林氏:安定感と党内調整力を武器に、“第三極”として浮上する可能性

- 小林氏:若手世代として、“ポスト小泉”の位置づけでの挑戦も

ただし、現時点では小泉・高市両氏の影に隠れがちで、

党内の“まとめ役”として担がれる存在になるかどうかが鍵だ。

「石破さんが去っても、自民党の“選ぶ力”はまだ試されるブー!

“誰が勝つか”じゃなく、“何を託したいか”を考える時なんだブー!」

第10章:石破茂という政治家──「覚悟」と「孤高」の政治人生

石破茂──

その名前は、自民党内においても常に「異端」と「信念」の間で揺れていた。

防衛庁長官として国防を語り、農水相として現場の声に耳を傾け、政調会長として党是を論理で築き直す。

派閥に属さず、主流にも阿らず、それでも「自民党で変革を成し遂げる」ことに挑み続けた政治家。

■ 五度目の挑戦で掴んだ頂、そして…

総裁選5回目の挑戦。

ついに党員票・地方票で押し上げられる形で、悲願の自民党総裁に選出。

だが、長く待たされたその頂は、あまりにも足場が脆かった。

- 衆議院選挙 → 与党敗北、過半数割れ

- 参議院選挙 → 再び敗北、史上初の“衆参ダブル少数与党”へ

- 党内の信頼関係構築には至らず、“石破おろし”が台頭

総理の座に留まろうとしたのではない。

責任を果たすまで、辞められなかった──

最後まで、覚悟と誠実さを貫こうとした「政治の職人」だった。

■ 過去最多の“途中修正法案”成立と、熟議の国会

石破内閣の功績は、派手さはないが、数字としては刻まれている。

- 修正可決された予算:史上初の“衆参ダブル修正”

- 法案可決までの議論日数:近年最多

- 野党同意の法案可決率:過去10年で最高水準

こうした記録は、「数で押し切る政治」ではなく

「納得を重ねる政治」の到達点を示したものだった。

■ そして今、石破は何を遺したのか?

政治家として、石破氏は敗れたのか?

それとも、政治の可能性を一つ切り開いたのか?

それはまだ、歴史の審判を待たねばならない。

ただひとつ確かなのは──

「選挙で勝てないから悪い政治家」ではない、ということを示してみせた。

「ブクブーは見てたブー。

どれだけ言葉を選んで、どれだけ自分の足で歩いたか──

石破さんのこと、忘れないブー。」

【まとめ】“敗北の中の矜持”を刻んだ政権

石破政権は、

選挙に敗れ、党内に押し切られ、1年で終わった「短命政権」かもしれない。

けれどもそこには、

派閥に頼らず、言葉を大事にし、野党とも語り合い、

外交でも未来へ“火種”を残した政治家の姿があった。

それが日本の政治にとって何だったのかは、

次の政権が、そして私たち国民が、これから答えていくことになる。

「地位に恋々としがみつくものではない」

──石破茂の最後の言葉は、そうして静かに空に消えた。

コメント