それは、笑いのつもりだった。

でもその夜、深さ2.5メートルの“サプライズ”は、ふたりの命を奪った──。

2011年、石川県かほく市の砂浜で起きたドッキリ落とし穴死亡事故。

仕掛けられた夫だけでなく、仕掛けた妻までが落ち、ふたりは共に窒息死した。

冗談のつもりが、取り返しのつかない結末を迎えたこの事件には、人間の“無邪気な残酷さ”と“危機への認識の甘さ”が見え隠れする。

人はなぜ、このような企画を「面白い」と思い、実行してしまったのか──

「ドッキリの構造」と「死に至る日常の罠」を、私たちはもう一度考える必要がある。

第1章:深夜の海岸に掘られた“2.5メートルの冗談”

2011年8月27日、夜の石川県・大崎海岸。

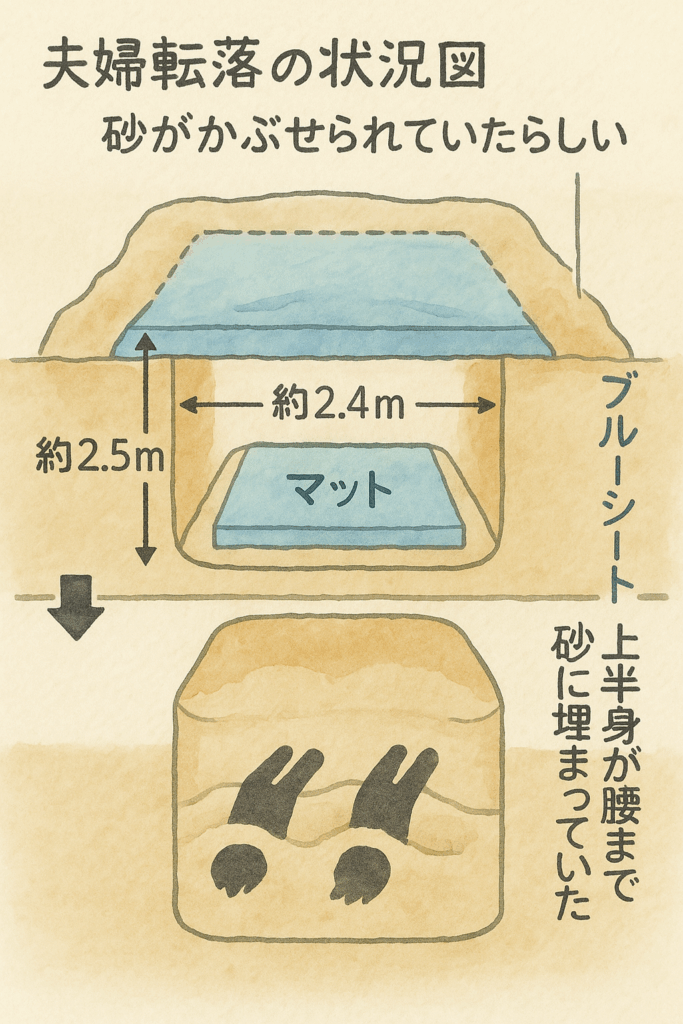

そこに掘られていたのは、深さ2.5メートル、直径約2メートルの落とし穴だった。

穴を掘ったのは、その日が誕生日だった夫を驚かせるために、

妻とその友人6人が日中からスコップでせっせと掘ったもの。

- 穴の底にはマット

- 上にはブルーシート

- その上から砂をかぶせ、完全に“偽装”

まるでテレビ番組のドッキリ企画のような構造。

しかし、この“ドッキリ”に落ちたのは、誕生日の夫と、誘導したはずの妻──ふたりともだった。

第2章:「想定外」の連鎖──なぜふたりとも死に至ったのか

事故の概要を冷静に見れば、不運の連続であることは確かだ。

- 夜間で視界が悪かった

- 穴の構造が深く、縦方向にすり鉢状に崩れやすい砂質

- 落下した瞬間に頭から転落し、腰まで砂に埋没

- 落ちたことに気づいていたにも関わらず、通報まで約45分のタイムラグ

この連鎖の中でも最大の要因は、

「人はすぐには死なないだろう」という甘い想定だ。

実際には、砂に上半身が埋もれると、わずか数分で呼吸が制限される。

圧迫、呼吸困難、パニック、そして窒息──そのプロセスはあまりにも静かに命を奪う。

第3章:“遊び”と“危険”の境界線

ドッキリとは、本来「驚かせるだけ」のはずだった。

- 「あいつビビるだろうな!」

- 「いいリアクション取ってくれそう」

- 「映像に残したいよね(笑)」

しかし、この“笑い”の裏には常に、「人を無防備に追い込む構造」が存在する。

とくに今回のケースでは、

- 危険箇所への誘導

- 環境制御の欠如(夜・砂浜)

- 即時のリカバリー手段がない構造(救助が困難)

──これらが組み合わさることで、“ドッキリ”が命にかかわる事故装置へと変貌した。

第4章:なぜ「危険だ」と誰も思わなかったのか?

この事件で何よりも衝撃的なのは、

7人がかりで深さ2.5メートルの穴を掘ったにもかかわらず、

誰一人として「これ危ないんじゃない?」とブレーキをかけなかったということだ。

これはいわゆる「集団無責任」や「バンドワゴン効果」と呼ばれる心理現象。

- 他の人が賛成しているから自分も大丈夫

- 空気を壊したくない

- 止める方が「つまらない奴」になってしまう

──そうして、集団の中では“危険”よりも“ノリ”が優先されることがある。

「“全員でやれば怖くない”って、実は“全員で死角をつくる”ことでもあるんだブー…」

第5章:「テレビのマネ」が許されるラインはどこか?

報道や掲示板では、

「テレビ番組のドッキリを真似したのでは?」という指摘も多く見られた。

実際、2000年代〜2010年代には、

芸人が落とし穴に落ちるバラエティ番組が頻繁に放送されていた。

しかし、テレビの落とし穴は──

- 事前に綿密な安全確認

- 周囲にスタッフ・安全柵・マット完備

- リアルタイムの撮影と即時の救助体制

が整っており、一般人が自己流で真似できるようなものではない。

つまり、“マネできそうでマネできない演出”を見せてしまったテレビ側にも、一定の責任構造はあると言えるだろう。

第6章:日常のすぐ隣にある「死」

この事件から学べる最大の教訓は──

「人は簡単に死ぬ」という事実を、あまりにも軽視していたという点だ。

- 穴に落ちたくらいで死ぬわけがない

- 窒息なんて映画だけの話だろう

- 自分たちは大丈夫

そう思っていたからこそ、

あの日、ふたりの命は「ドッキリ」によって奪われた。

まとめ:冗談と命の境界線に、セーフティネットはあるか

この事件は、「笑いのために死んだ」という事実ではなく、

「笑いが悲劇に変わる瞬間が、あまりに脆い」という事実を突きつけている。

- 「冗談のつもりだった」が通用しない瞬間がある

- 「善意」でも人は死ぬ

- 「人は簡単に死ぬ」──この前提を持っていれば、避けられた悲劇だった

どんなサプライズも、どんな演出も、

“死なない”ことを確認してからやろう。

それが、この事件を記録にとどめる意味であり、

ふたりの命が教えてくれた、静かな警鐘である。

コメント