燃えるような赤、陽光を透かす黄金色。秋の山々や街路樹が織りなす、息をのむような色彩のシンフォニー、紅葉。私たちは毎年、この儚くも美しい風景に心を奪われます。

そして、多くの人が子供の頃、こう考えていたはずです。

「葉っぱも年をとって、枯れる前に最後のひと花を咲かせているのだろう」

と。

色が変わった葉は、やがてカサカサと音を立てて散っていく。その姿は、生命の終わりを告げる、美しくも物悲しい“枯れ姿”に、確かに見えます。

しかし、もし、その認識が、壮大な誤解だとしたら?

科学の目でそのプロセスを詳細に見ていくと、全く異なる、驚くべき真実が浮かび上がってくるのです。

秋の葉の色の変化は、決して「衰え」や「死」への一方的な道のりではありません。それは、厳しい冬を生き抜くために、樹木が自らの意思で、極めて計画的かつダイナミックに行う「戦略的な冬支度」なのです。

本稿は、この「紅葉」という現象の裏側で繰り広げられている、驚くべき生命のメカニズムを、最新の科学的知見に基づいて、一つ一つ丁寧に解き明かしていくものです。

なぜ緑の葉は色を変えるのか。なぜ赤や黄色といった違いが生まれるのか。そして、なぜ葉を落とさなければならないのか。

その全ての問いの答えは、樹木が繰り広げる、壮大なサバイバル術の中に隠されています。

第一章:夏の支配者、緑色の色素「クロロフィル」の正体

紅葉の謎を解く鍵は、まず、なぜ葉がそもそも「緑色」なのかを知ることから始まります。春から夏にかけて、私たちの目を楽しませてくれる鮮やかな緑。

その色の正体は、葉の細胞の中に無数に含まれる「クロロフィル(葉緑素)」という緑色の色素です。

- 葉は「太陽光エネルギーの食品工場」

- クロロフィルの最も重要な役割は、「光合成」を行うことです。光合成とは、太陽の光エネルギーを利用して、根から吸い上げた水と、空気中から取り込んだ二酸化炭素を材料に、樹木が生きるために必要な栄養分(糖)を作り出す、まさに“魔法”のような化学反応。葉は、この魔法を行うための、巨大な食品工場なのです。

- 緑色の“マスク”の下に隠された、本当の色

- クロロフィルは、太陽光の中でも主に赤色や青色の光を吸収してエネルギーに変え、緑色の光はあまり利用せずに反射します。私たちが葉を「緑色」だと認識するのは、この反射された緑色の光が、私たちの目に入ってくるからです。

- そして、ここが最初の重要なポイントです。実は、夏の葉の中には、緑色のクロロフィルだけでなく、黄色やオレンジ色の色素も、もともと存在しているのです。しかし、夏の間は、圧倒的な量のクロロフィルが生産され続けているため、その鮮やかな緑色に隠されて、他の色は私たちの目には見えません。クロロフィルは、葉が持つ本当の色を隠す、強力な「緑色のマスク」の役割を果たしているのです。

この「緑のマスクの下には、もともと黄色が隠れている」という事実を覚えておくことが、紅葉の謎を解く、全ての始まりとなります。

第二章:秋の訪れ、工場への“操業停止命令”

夏の終わりが近づき、秋が深まるにつれて、樹木を取り巻く環境は大きく変化します。この変化こそが、壮大な冬支度の開始を告げる、重要なスイッチとなります。

- 【スイッチ①】:日照時間の短縮

- 秋になると、昼の時間が短くなり、夜が長くなります。光合成のエネルギー源である太陽光が減るため、工場の生産効率は徐々に低下していきます。

- 【スイッチ②】:気温の低下

- 気温が下がると、光合成をはじめとする、あらゆる化学反応の速度が鈍くなります。特に、夜間の急激な冷え込みは、樹木にとって大きなストレスとなります。

これらの環境変化を敏感に察知した樹木は、一つの、極めて冷静な経営判断を下します。

「これ以上、コストとリスクをかけて葉の工場を稼働させ続けるのは得策ではない。冬が来る前に、工場を計画的に閉鎖し、春の再稼働に備えよう」

この経営判断こそが、紅葉の始まりを告げる、静かな号砲なのです。

第三章:華麗なるリサイクル作業──黄色とオレンジ色の“素顔”

工場の閉鎖が決まると、樹木はただちに、極めて効率的な「リサイクル作業」を開始します。

- クロロフィルの分解と、貴重な栄養素の回収

- 葉に含まれるクロロフィルは、窒素やマグネシウムといった、樹木にとって非常に貴重な栄養素から作られています。工場を閉鎖するからといって、この貴重な資源を葉ごと捨ててしまうのは、あまりにもったいない。

- そこで樹木は、葉の中のクロロフィルを猛スピードで分解し、そこに含まれる貴重な栄養素を、徹底的に回収します。そして、その栄養素を、幹や枝、根といった、冬を越すための“貯蔵庫”へと送り込み、来年の春に新しい葉を出すための“資金”として、大切に蓄えるのです。

- 緑のマスクが外され、本当の姿が現れる

- このクロロフィルの分解が進むと、何が起きるでしょうか。そう、第一章で述べた「緑色のマスク」が、徐々に剥がされていくのです。

- すると、これまでクロロフィルの圧倒的な緑色の陰に隠れて見えなかった、もともと葉に含まれていた黄色やオレンジ色の色素「カロテノイド」類が、ようやくその姿を現します。

イチョウやポプラの葉が、秋に鮮やかな黄色に染まるのは、このためです。彼らは、何か特別な色を「作っている」わけではありません。ただ、緑が消えたことで、もともと持っていた「本当の色(素顔)」が、私たちの目に見えるようになっただけなのです。

「ええーっ!イチョウの黄色って、秋になってから色を塗ってるんじゃなくて、夏の間もずっと葉っぱの中に隠れてたんだブー!? 緑色のマスクを外したら、素顔は黄色だったなんて…!なんだかロマンチックなんだブー!」

第四章:紅のミステリー──なぜ「赤い葉」は“わざわざ”作られるのか?

黄葉の謎は、比較的シンプルでした。

しかし、カエデやモミジが見せる、あの燃えるような赤色は、全く異なる、より複雑で神秘的なメカニズムによって生み出されています。

- 赤色色素「アントシアニン」の、謎めいた誕生

- 黄色のもとであるカロテノイドとは異なり、赤色の色素である「アントシアニン」は、夏の葉の中にはほとんど存在しません。

- このアントシアニンは、秋になり、葉の工場が閉鎖される過程で、新たに、そして意図的に合成される色素なのです。

最大の謎:なぜ、もうすぐ捨てる葉に、わざわざエネルギーを使ってまで、新しい色を作るのか?

この問いは、長年にわたり植物学者たちを悩ませてきた、紅葉における最大のミステリーでした。しかし近年の研究により、いくつかの、驚くべき有力な仮説が提唱されています。

- 【日焼け止め(光障害防御)説】:最有力仮説

- 秋は空気が澄んで、意外と日差しが強い日があります。クロロフィルの分解・栄養回収という、極めてデリケートな作業中に、この強い光を無防備に浴びると、「活性酸素」という有害物質が発生し、葉の細胞を破壊してしまいます。そうなると、貴重な栄養素の回収作業が、中断されてしまいます。

- そこで樹木は、赤いアントシアニンという“天然の日焼け止めクリーム”を緊急生産し、葉を強すぎる光から守りながら、安全にリサイクル作業を完了させるのではないか、という説です。

- 【虫除け(警告シグナル)説】

- 秋に葉に卵を産み付け、春に孵化して新芽を食べるアブラムシなどの昆虫がいます。

- 鮮やかな赤色は、そうした昆虫に対して「私はこれだけの色素を作るエネルギーがある、健康で防御力の高い木だ。ここで冬を越そうとしても、来春には毒のある葉が待っているぞ」という警告のサインとなり、産卵を思いとどまらせる効果があるのではないか、という説です。

- 【天候と色の関係】

- アントシアニンは、葉の中に残った糖分を原料に、日光を浴びて作られます。そのため、「日中はよく晴れて気温が高く、夜間にぐっと冷え込む」という気象条件が揃うと、光合成でたくさんの糖が作られ、かつ夜の寒さで糖が葉から移動しにくくなるため、より多くのアントシアニンが生成され、燃えるような赤色になると考えられています。その年の秋の天候が、紅葉の美しさを左右するのは、このためです。

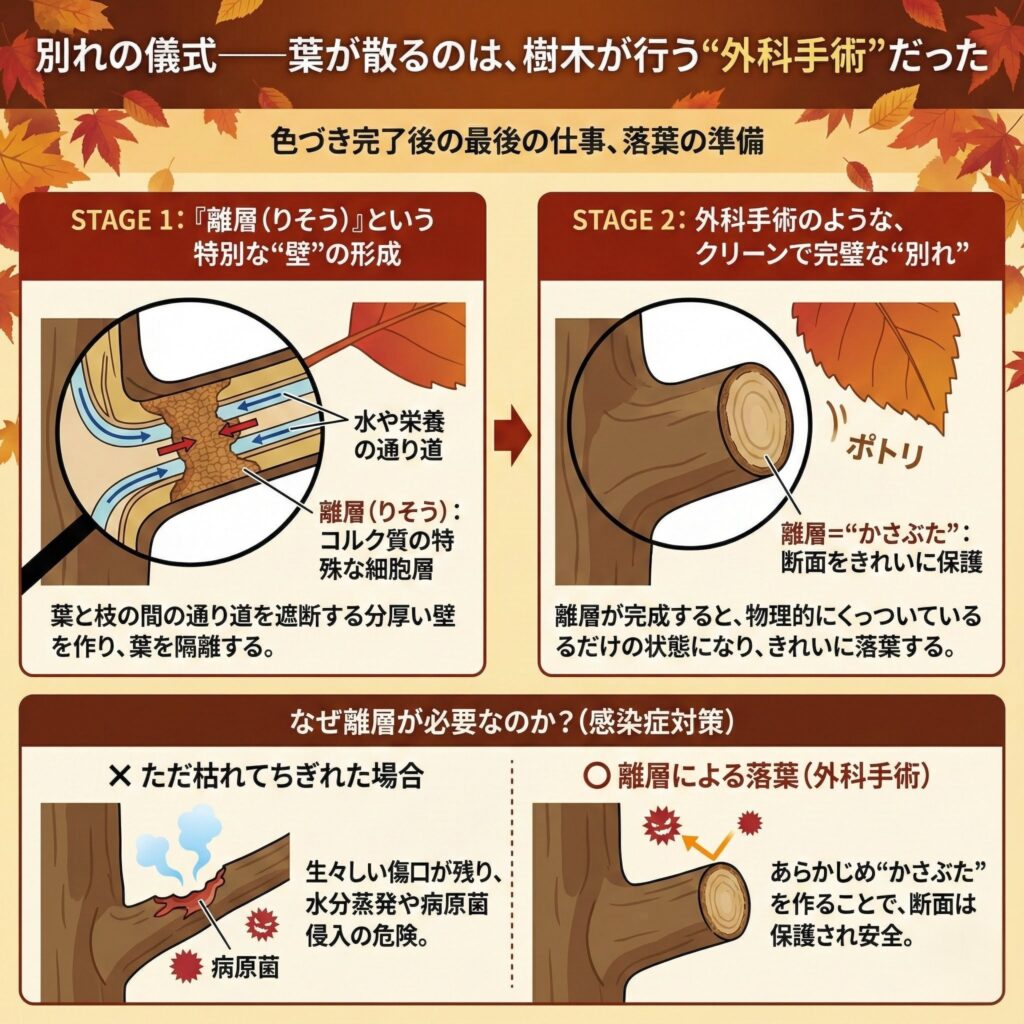

第五章:別れの儀式──葉が散るのは、樹木が行う“外科手術”だった

色づきのプロセスが完了し、葉からの栄養回収が全て終わると、いよいよ最後の仕事、「落葉」の準備が始まります。

色が変わった葉は、やがて枝から離れていきます。しかし、これもまた、「枯れて自然にちぎれる」のではありません。

- 「離層(りそう)」という、特別な“壁”の形成

- 樹木は、葉の付け根(葉柄の根元)の部分に、「離層」と呼ばれる、コルク質の特殊な細胞層を、あらかじめ作り始めます。

- この離層は、葉と枝の間の水の通り道や栄養の通り道を遮断する、分厚い「壁」の役割を果たします。これにより、葉は完全に枝から隔離されます。

- 外科手術のような、クリーンで完璧な“別れ”

- 離層が完成すると、葉はもはや枝の一部ではなく、ただ物理的にくっついているだけの状態になります。そして、風が吹いたり、自らの重みによって、ポトリと、きれいに落葉するのです。

- この離層の働きは、極めて重要です。もし葉が、ただ枯れてちぎれ落ちるだけだと、枝には生々しい傷口が残り、そこから水分が失われたり、病原菌が侵入したりする危険があります。

- しかし、離層という“かさぶた”をあらかじめ作っておくことで、葉が落ちた後の枝の断面は、きれいに保護された状態になります。これは、樹木が自ら行う、感染症対策を兼ねた、見事な“外科手術”なのです。

終章:紅葉は、来春への力強い“約束のしるし”

秋の紅葉は、決して生命の終わりを告げる、物悲しい風景ではありません。

それは、厳しい冬を乗り越え、再び新しい命を芽吹かせるための、樹木たちの壮大で、計算し尽くされたサバイバル戦略の現れです。

- クロロフィルを分解し、栄養を回収する「リサイクル」の知恵。

- アントシアニンを生成し、自らを守る「防御」の知恵。

- 離層を形成し、クリーンに別れる「衛生管理」の知恵。

私たちが目にするあの美しい色彩の一つ一つには、これほどまでに多くの、生命の力強い意志と、驚くべき科学的な合理性が秘められていたのです。

次に紅葉を目にする時、その一枚の葉の中に、来年の春への力強い約束と、何億年もかけて磨き上げられてきた、生命の壮大な物語を感じてみてはいかがでしょうか。

それは、いつもの秋の風景を、より深く、より感動的なものに変えてくれるはずです。

「ただキレイだなぁって見てた紅葉に、こんなにたくさんのすごい秘密が隠されてたなんて…! 葉っぱを落とすのも、ちゃんとバイバイの準備をしてたんだブーね! これからは、葉っぱ一枚一枚に『冬支度、がんばれ!』って応援したくなっちゃうんだブー!」

コメント