秋が深まり、街路樹のイチョウが黄金色に輝く季節。私たちの足元には、自然からの小さな贈り物が転がっている。茶碗蒸しやおこわに彩りを添える、翡翠色の宝石「ギンナン(銀杏)」。

しかし、この美しい実りを手に入れるためには、多くの人が鼻をつまみながら通り過ぎる、ある強烈な試練を乗り越えなければならない。

そう、あの独特で、一度嗅いだら忘れられない、強烈な香りである。

多くの人が、その香りを「嘔吐物」や「腐ったバター」のようだと表現する。

なぜ、イチョウの実は、これほどまでに不快な香りを放つのか。そして、不思議なことに、調理されて私たちの食卓に上るギンナンからは、あの香りは一切しない。

本稿は、この身近で強烈な嗅覚のミステリーについて、その原因物質から、進化の過程でその香りを獲得した驚くべき理由、そして安全な扱い方まで、最新の科学的知見に基づいて徹底的に解説するものである。

この香りの正体を知ることは、単なる豆知識に留まらない。数千万年という壮大な時間の流れと、生命のしたたかな生存戦略を解き明かす、知的な冒険の始まりなのだ。

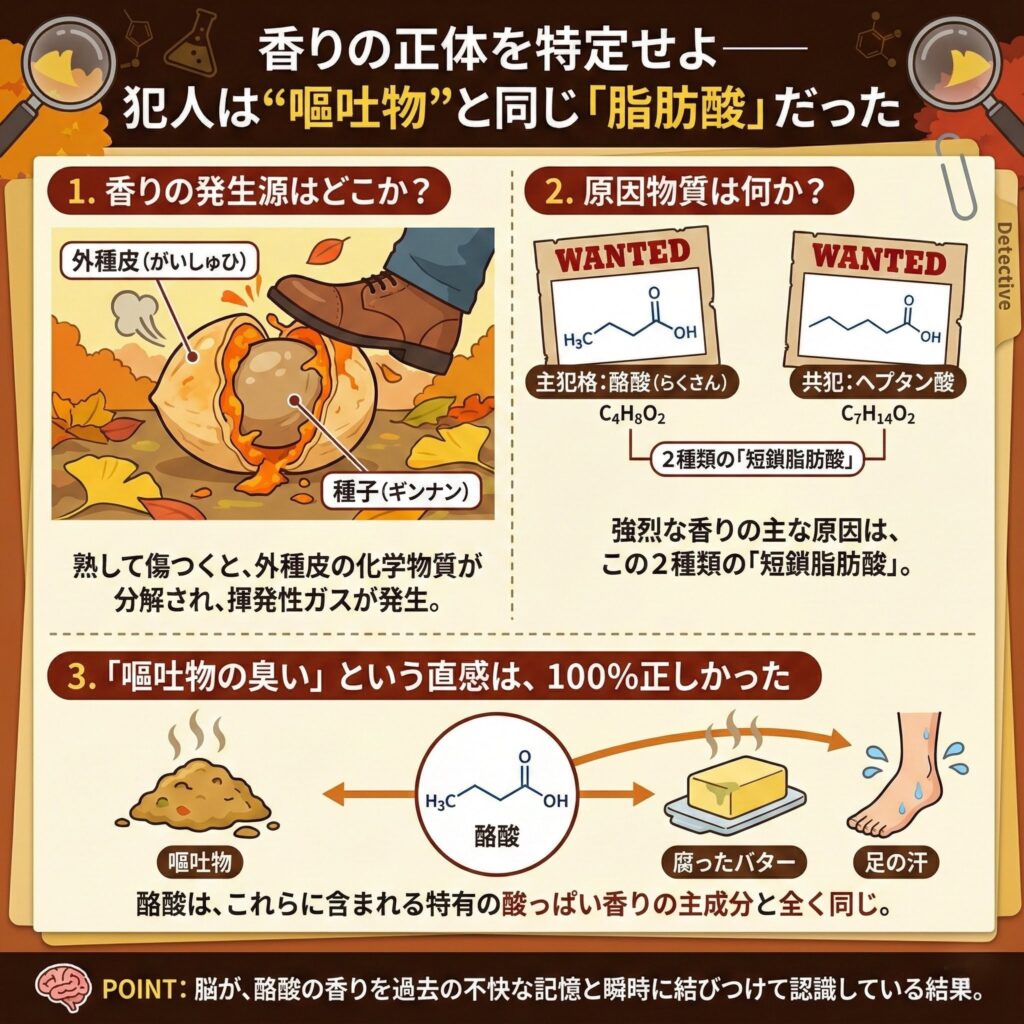

第一章:香りの正体を特定せよ──犯人は“嘔吐物”と同じ「脂肪酸」だった

まず、全ての元凶である、あの香りの正体を、化学的に特定しよう。

- 香りの発生源はどこか?

- 私たちが「ギンナン」として食べているのは、硬い殻に覆われた「種子」の部分だ。そして、あの強烈な香りを放っているのは、その種子を包んでいる、オレンジ色の、果肉のように見える「外種皮(がいしゅひ)」と呼ばれる部分である。

- 原因物質は何か?

- この外種皮が熟して地面に落ち、踏み潰されるなどして傷つくと、そこに含まれる化学物質が分解され、揮発性のガスとなって強烈な香りを放つ。

- その主な原因物質は、「酪酸(らくさん)」と「ヘプタン酸」という、2種類の「短鎖脂肪酸」だ。

- 「嘔吐物の臭い」という直感は、100%正しかった

- 特に、香りの主犯格である「酪酸」は、私たちにとって非常に馴染み深い(しかし、歓迎されざる)物質である。なぜなら、この酪酸は、腐ったバターや、人間の足の汗、そして胃液が逆流した際の「嘔吐物」に含まれる、特有の酸っぱい香りの主成分と、全く同じものだからだ。

- 子供の頃に感じた「嘔吐物の臭い」という直感は、化学的に見て、完璧に正しかったのである。

つまり、私たちが秋の道で感じているあの香りは、ギンナンの外種皮が発する酪酸の香りを、私たちの脳が、過去の不快な記憶と瞬時に結びつけて認識している結果、と言える。

第二章:進化の謎──なぜイチョウは、これほど“嫌われる香り”をわざわざ放つのか?

次に浮かぶのは、より根源的な疑問だ。

なぜ、イチョウは自らの子孫繁栄のために、これほどまでに多くの動物が嫌うであろう不快な香りを、わざわざ放つように進化したのだろうか。

この問いに対する答えは、まだ完全には解明されていないが、いくつかの有力な仮説が提唱されている。

- 【仮説①】小型の哺乳類を「遠ざける」ための、防衛戦略

- ネズミやサルといった、現代に生きる多くの哺乳類は、果実を食べる際に、中の種子まで噛み砕いてしまうことがある。種子を砕かれてしまっては、子孫を残すことができない。

- そこで、この強烈な酪酸の香りは、「この果実は腐っているぞ、危険だぞ」という警告シグナルとなり、これらの“種子の破壊者”を遠ざけるための、強力な防衛メカニズムとして機能しているのではないか、という説である。

- 【仮説②】特定の“運び屋”だけを「惹きつける」ための、VIP戦略

- しかし、全ての動物がこの香りを嫌うわけではないかもしれない。イチョウが進化の過程でパートナーとして選んだ、特定の動物だけが、この香りを好む、あるいは気にしない可能性も考えられる。

- その動物が、外種皮だけを消化し、硬い殻に守られた種子を噛み砕くことなく、フンとして遠くへ排出してくれる、理想的な「種子散布者(運び屋)」だったとしたらどうだろう。この香りは、その他大勢を遠ざけ、VIPである運び屋だけを呼び寄せるための、特別な“招待状”だったのかもしれない。

「なるほどだブー! 臭い匂いで、『食べるな!』って言ってるのか、それとも『君だけだよ』って、特別な誰かを呼んでるのか…。どっちもありえそうな話だブー!」

第三章:恐竜時代の“忘れ形見”──香りのパートナーは、既に絶滅していた?

第二の仮説をさらに推し進めると、一つの壮大で、ロマンあふれる仮説に行き着く。

それが、「恐竜時代の忘れ形見」説である。

- イチョウは「生きた化石」

- イチョウという植物は、約2億年前の中生代(恐竜が繁栄していた時代)に地球上に出現し、その姿をほとんど変えることなく、氷河期などの幾多の絶滅の危機を乗り越えて、現代まで生き延びてきた、まさに「生きた化石」だ。

- 香りの“本当のパートナー”は、恐竜だった?

- この事実を踏まえると、ギンナンの香りがターゲットにしていたのは、現代の動物ではない。イチョウが繁栄していた時代に共存していた、大型の草食恐竜や、既に絶滅した原始的な哺乳類だったのではないか、という可能性が浮かび上がってくる。

- 彼らは、現代の動物とは全く異なる嗅覚を持っており、この酪酸の香りを、むしろ熟した果実のサインとして好んで食べていたのかもしれない。そして、大きな体でギンナンを丸呑みにし、広大な範囲を移動しながら、フンと共に種子を散布する、最高のパートナーだった可能性がある。

この仮説が正しければ、私たちが今、秋の歩道で嗅いでいるあの香りは、本来のパートナー(恐竜など)を失ってしまったイチョウが、数千万年もの間、誰も応えてくれないと知りながらも、空しく発し続けている“ゴースト・シグナル(亡霊の香り)”ということになる。不快な香りの中に、これほどまでに壮大な時間のロマンが隠されているとは、驚くべきことではないだろうか。

第四章:ただ臭いだけじゃない──素手で触ると“かぶれる”危険性

ギンナンの外種皮には、香り以外にも、もう一つ注意すべき点がある。それは、皮膚炎(かぶれ)を引き起こすアレルギー物質が含まれていることだ。

- 原因物質「ギンコール酸」

- 外種皮には、「ギンコール酸」という物質が含まれている。これは、ウルシの木やマンゴーに含まれる「ウルシオール」と非常によく似た構造を持つアレルゲンである。

- そのため、皮膚が敏感な人が、ギンナンの外種皮に素手で触れると、ウルシにかぶれた時と同じように、赤み、腫れ、水ぶくれ、激しいかゆみといった症状を引き起こすことがある。

- 安全なギンナン拾いの方法

- ギンナンを拾う際には、必ずゴム手袋やビニール手袋を着用し、決して素手で外種皮に触れないようにすることが重要だ。

- 持ち帰った後は、バケツに水と一緒に入れて数日間置き、外種皮を腐らせてから洗い流すのが一般的だが、この作業中も、手袋と換気は必須である。

第五章:食卓の宝石──なぜ、食べるギンナンは“無臭”で“安全”なのか

ここまでの話で、ギンナンの外種皮がいかに“厄介”な存在であるかはご理解いただけたかと思う。

では、なぜ私たちが食べるギンナンは、無臭で、かぶれることもないのだろうか。

その答えは、至ってシンプルである。

私たちが食べているのは、あの臭くてかぶれる「外種皮」を、完全に洗い流し、硬い殻を割り、その中にある「種子(仁)」の部分だけだからだ。

- 食べる部分と、捨てる部分の完全な分離

- 酪酸もギンコール酸も、全ては外種皮に含まれる成分だ。私たちが口にする翡翠色の実の部分には、これらの物質は含まれていないため、あの不快な香りがすることも、かぶれる心配もない。

- ただし、食べ過ぎには注意!もう一つの“毒”

- しかし、食べる部分にも、一つだけ注意すべき物質が含まれている。それが「ギンコトキシン」という、ビタミンB6の働きを阻害する物質である。

- 健康な大人が数粒食べる程度では全く問題ないが、一度に大量に(数十粒以上)食べたり、特に体の小さい子供が食べ過ぎたりすると、ビタミンB6欠乏症となり、嘔吐、下痢、そして稀にけいれんなどの中毒症状を引き起こすことがある。

「ええっ!ギンナンって食べ過ぎると危ないんだブー!?知らなかったんだブー!おいしいけど、ちゃんと数を数えながら食べなきゃだめだブーね!『大人は10粒、子供は数粒まで』って、覚えておくんだブー!」

終章:足元の“香り”に、地球の記憶を想う

秋の日に、私たちの鼻をかすめる、あのギンナンの香り。

それは、単なる不快な臭いではなかった。

- 酪酸という、科学的に裏付けられた香りの正体。

- 子孫を残すための、したたかな進化の戦略。

- そして、恐竜たちが闊歩していた、数千万年前の地球の記憶を今に伝える、壮大なタイムカプセル。

次にギンナンの香りに出会った時、少しだけ立ち止まり、その香りの裏に広がる、生命と時間の壮大な物語に、想いを馳せてみてはいかがだろうか。

そうすれば、いつもの秋の道が、少しだけ違って見えるかもしれない。

コメント