「18歳になったら選挙に行こう」──そう教えられてきた。

だけど実際には、選挙の話をする友達もいないし、行き方もわからない。

さらに言えば、投票率が低くても誰も困っていないように見える──。

そんな中、SNSやネット掲示板では、

「若者の投票率が低いままなのは、“ある人たち”にとって都合がいいからでは?」

という声も出ている。

選挙をめぐる“若者の置き去り感”と“制度の空気”を、今こそ考える。

第1章:18歳で「権利」をもらったけど、“自己責任感”が重い

2016年、選挙権が「18歳以上」に引き下げられた。

政治への参加を促すはずだったが、現実は違った。

- 「投票行った?」と聞ける友達がいない

- 候補者の顔も政策も、全然情報が届かない

- 投票所の空気が怖い/堅苦しい/初めてで不安

こうして、「行かないのが普通」という空気が若者に蔓延している。

それなのに、

「投票しないのは若者の責任」とされ、社会も政治も本気で投票率を上げようとしない。

これでは、ただ権利を与えられて、“後は勝手にやって”と放り出された感覚になるのも当然だ。

第2章:投票率が低いと「得する人たち」がいる?──ネットの疑念

ネット上では、こんな指摘もある。

「若者が投票しないままだと、組織票が強い与党に有利になる」

「だから、投票率が上がらない仕組みのまま放置してるんじゃ?」

これは陰謀論ではなく、実際に起きている構造の問題だ。

- 高齢者の投票率は高い

- 若者の投票率は低い

→ 政策は高齢者優遇へシフト

→ 若者は“意味ない”と感じ、さらに遠ざかる

この負のループに対して、政治側から“本気の改善策”が出ないこと自体が、疑念を生む要因になっている。

第3章:“行きづらさ”すら仕組まれてる?──投票率低下を狙った日程の罠

さらにネット上では、投票日の設定自体に“違和感”を持つ声もある。

「なんで投票日が三連休の“中日”なんだ?」

「旅行に出てる人は行けないし、むしろ投票率を下げたいのか?」

実際、近年の選挙では“投票率が下がると予想される日程”が意図的に設定されているのでは?と揶揄されている。

こうした声が広がるのも、投票の「しにくさ」が放置されているからだ。

他にも…

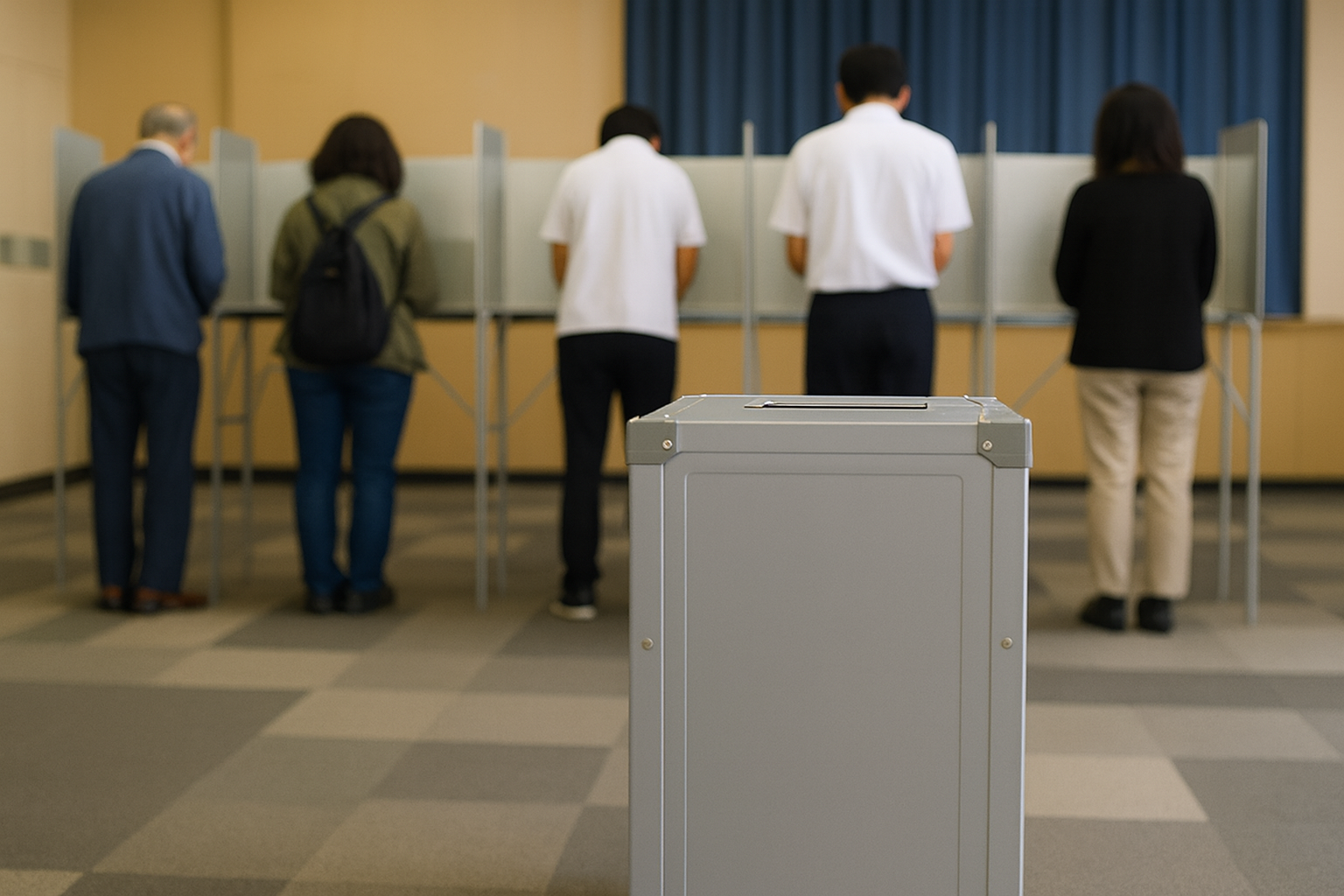

- ネット投票は導入されず

- 投票所は古くさい/暗い/雰囲気が重い

- 不在者投票も手続きが複雑

──これら全てが、「投票率を上げる気がないのでは?」という不信感に繋がっている。

“投票率を下げる要因”が改善されないのは、“誰かにとって都合がいい”からでは?という疑念が、若者の政治離れを加速させている。

「行きづらさを放置して、“行かないのが悪い”って…なんかフェアじゃないブー!」

第4章:「投票しない人は自由に扱える」──冷めたリアルな声

あるネットユーザーはこう言う。

「投票に行かない人は、政治家にとって“自由に振る舞える対象”」

つまり、政治家にとって投票しない層は

→ 「気にしなくていい存在」=「自分の意思が届かない人たち」

となる。

- 票にならない人の声は無視

- 票になる人たち(=高齢者や組織票)は優遇

- 若者の“沈黙”は、政治家にとって“便利な静けさ”になる

この現実に、「選挙に行かない自由が、自分たちの首を絞める自由になっている」という皮肉も感じられる。

第5章:「関心がない」のではなく、「冷めている」若者たち

「若者は政治に無関心」と片付けられることが多い。

だが実際は、“期待していない”=“冷めている”が正確だ。

- 興味はあるけど、候補者に魅力を感じない

- 政策も言葉も、“響かない”と感じている

- 行っても変わらないなら、他のことに時間を使いたい

ネット上では、「投票に行きたくなる仕組みを作らない限り、若者は動かない」という現実的な声が増えている。

その一方で、政治側は“行かないのが悪い”という立場を崩さない。

まとめ

18歳で選挙権を得た若者たち。

でもその実感は、「政治に関われる喜び」よりも「利用されるだけかも」という不信感だったりする。

投票率が低いことを「若者のせい」にするのは簡単だ。

だが、“仕組み”と“空気”が変わらなければ、投票率は変わらない。

そしてその“変わらなさ”が、

「誰かにとっては都合がいい」ことだけは確かなのかもしれない。

「なんか、最初から“行かせる気ない”って空気すら感じるブー…このままで良いのかブー⁉」

コメント