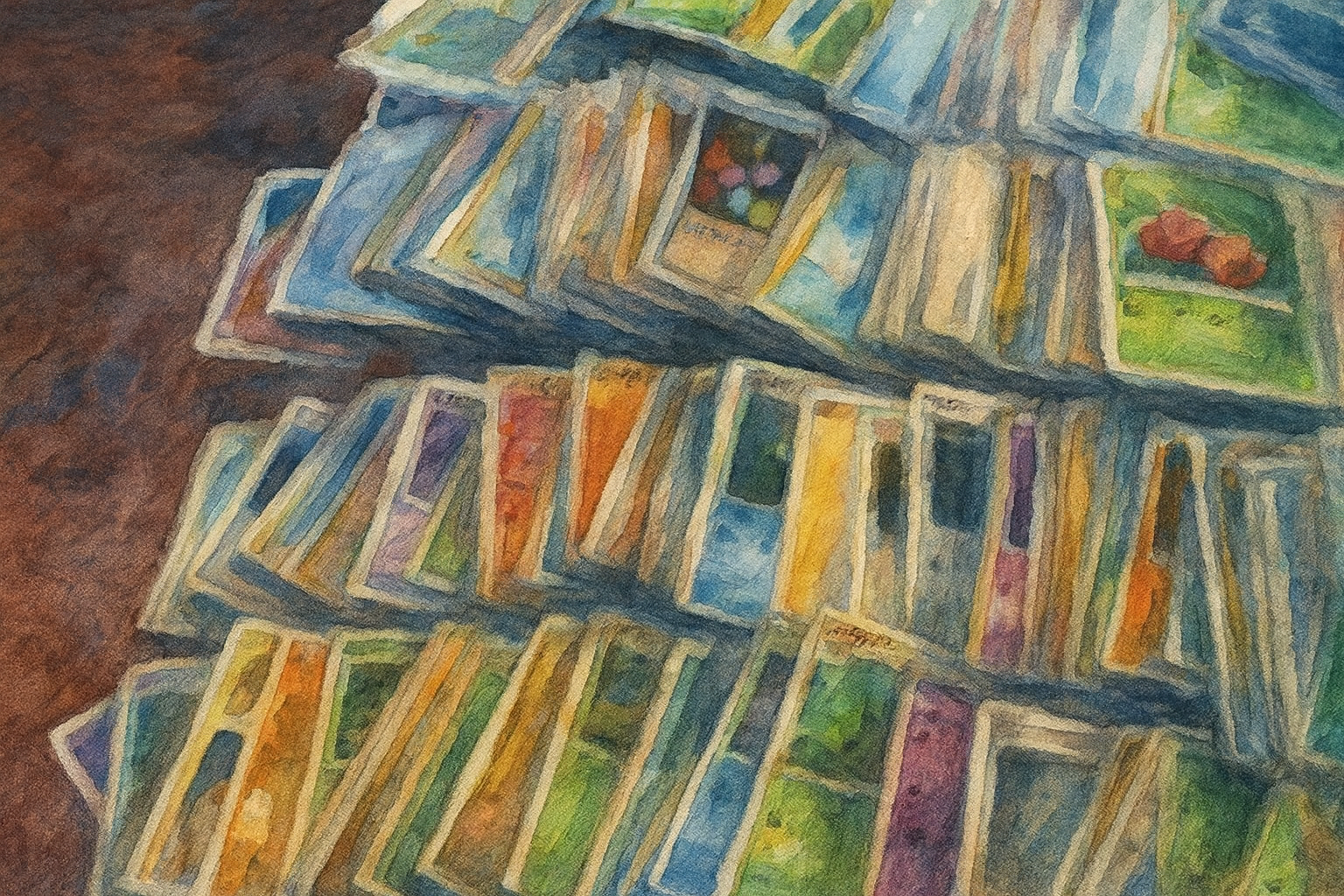

なぜ今、ポケモンカードが“投機の対象”になっているのか──?

かつてはただの遊び道具だったポケモンカード。

それがいま、「1枚150万円」「ハッピーセットで錬金術」といったニュースが飛び交うほど、異様な熱狂に包まれている。

SNSには“開封報告”と“転売報告”が並び、

店舗は混乱、子どもたちは買えず、食品は廃棄され…。

もはやこれは、ひとつの社会現象だ。

本記事では、このポケモンカード狂騒の裏にある構造──

「価値」と「欲望」と「仕組み」を解き明かす。

あなたが最後にポケモンカードに触れたのは、いつですか?

そのカード、いま数十万円になっているかもしれません。

第1章:加熱する「カード狂騒」──それは突然じゃなかった

ポケモンカードが誕生して約30年。

もともと子どもたちの遊び道具だったこのアイテムが、いまや数十万円、数百万円で取引される“資産”になっている。

- 限定カードを求めての徹夜組

- 抽選販売を巡る怒号

- ハッピーセットをめぐる食品ロス

…これはただの「人気商品」では済まされない。

むしろ、現代の消費社会が生んだ“新しい歪み”とも言える。

第2章:なぜ今、ここまで高騰するのか?

要因は一つではない。以下の4つが複雑に絡んでいる。

1. 希少性と限定性の“設計された価値”

- 発行枚数が極端に少ないプロモーションカード

- ハッピーセットでしか手に入らない“描き下ろし”ピカチュウ

→「少ない=価値がある」の図式が、今や“転売投資の教科書”に。

2. コレクター・投資家の急増

- 大人の「ノスタルジー」×「投資的視点」

- YouTubeの開封動画や海外需要(特に中国・米国)も拍車

→“遊ぶカード”から“飾るカード”へ。

3. 転売屋による市場支配

- 1枚2000円、セットで5万円──

→フリマアプリやショップでの常態的な“高額即転売”

4. SNSによる熱狂の連鎖

- 「儲かった」「当たった」投稿のバズが次の熱狂を生む

→リアルの店に長蛇の列、“手に入れること”が自己表現に

「カードを集めるだけじゃなく、“ストーリーごと共有されてる”感じだブー!」

第3章:「おまけ商法」の再来?ハッピーセット騒動の深層

今回、大きな話題となったのが8月のマクドナルド ハッピーセット騒動。

- 限定カード付きの第1弾には、朝から人が殺到

- 一部店舗では初日で配布終了、店内混乱

- しかも転売目的の大量購入が横行

→食品ロスまで発生し、社会問題化

第2弾ではカード配布をやめた結果、

「想像以上に空いていた」「ガラガラだった」とSNSで報告される事態に。

つまり──

「カードがあるから買う」のであって、「ハンバーガーが食べたいから」ではなかった

この構造、1970年代の仮面ライダースナックや1980年代のビックリマンチョコとまったく同じ。

「おまけ」が主役となり、本体(食品)は“不要物”扱いに…。

第4章:500円で買って2000円で売れる「錬金術」

今回のハッピーセットでは…

- 1セット510円で、ピカチュウカードとランダム1枚

- ピカチュウカードは1500円〜2000円で買取例あり

→ 差額=約1500円の“利益”が発生

これはもはや“食品付き転売商品”。

マクドナルド側も「3セットまでの購入制限」「ルール違反者には販売拒否」などを発表したが、

複数店舗を巡る、知人と連携するなど“抜け道”だらけ。

「転売のプロたちは、抜け道にも強いブー。対策が“後手後手”なのが見えてしまうブー…。」

第5章:「高額=強さ」じゃない?ポケカ市場の不思議な構造

ポケモンカードの価値は、ゲームでの強さよりも「物語性と希少性」で決まる。

代表例を見てみよう。

| カード名 | 価格帯 | 強さ(対戦) | 高額理由 |

|---|---|---|---|

| ピカチュウ(イラストグランプリ) | 数十万円〜 | 使用不可 | 限定配布、美麗イラスト |

| リザードン 初版(1996) | 数十万円〜 | 環境非対応 | 初期版、ノスタルジー、海外人気 |

| マリィ SR(シャイニースターV) | 数万円 | そこそこ強い | 人気キャラ、美麗イラスト、封入率低 |

「対戦に使えない=無価値」ではない。むしろそこに“伝説”がある。

第6章:アートカード化とキャラ人気の爆発

- 人気イラストレーター(さいとうなおき氏など)の描くカードは、“作品”として価値を持つ

- 「ナンジャモ」「マリィ」「ルリナ」など人気キャラカードは投機対象に

- 額に入れて飾る、保管用スリーブで守るなど、美術品としての扱い

SNSでは「推しキャラのSRが当たった!」という投稿が数万リツイートされるほど。

もはや対戦ではなく“エンタメ+金融+アート”の融合ジャンルになっているのが、今のポケカ。

第7章:「語れる背景」が“ただの紙”を“資産”に変える

高額カードの背後には、必ずと言っていいほど「物語」がある。

- どこで手に入れたのか

- どれだけ限定だったのか

- どんなイラストだったのか

- 何枚しか存在しないのか

これが組み合わさることで、カードは“ストーリー付きの所有物”になる。

「カードの中に“思い出”や“夢”が詰まってる感じがするブー。それが値段になるんだブー!」

まとめ:ポケカバブルの先にあるもの

ポケモンカードは、かつては「遊ぶもの」だった。

今では「飾るもの」「語るもの」「投資するもの」へと進化している。

それは、

- コンテンツの強さ(ポケモンというIPの魅力)

- 消費者の熱狂

- SNSの連鎖拡散

- 転売という“収益構造”

──これらが“偶然ではなく必然”として絡み合った結果にほかならない。

今やポケカは“金融商品の顔”すら持ち始めている。

だとすれば、私たちに必要なのは冷静な視点かもしれない。

「ポケカって、強さじゃなく“背景”が価値なんだブー。

でもその熱狂の裏で、誰かが買い占めて、誰かが悔しがってる構造もあるブー。

ぼくたちは、その「熱」と「歪み」両方を見ていきたいブー!」

コメント