かつて北海道から全国へ──。

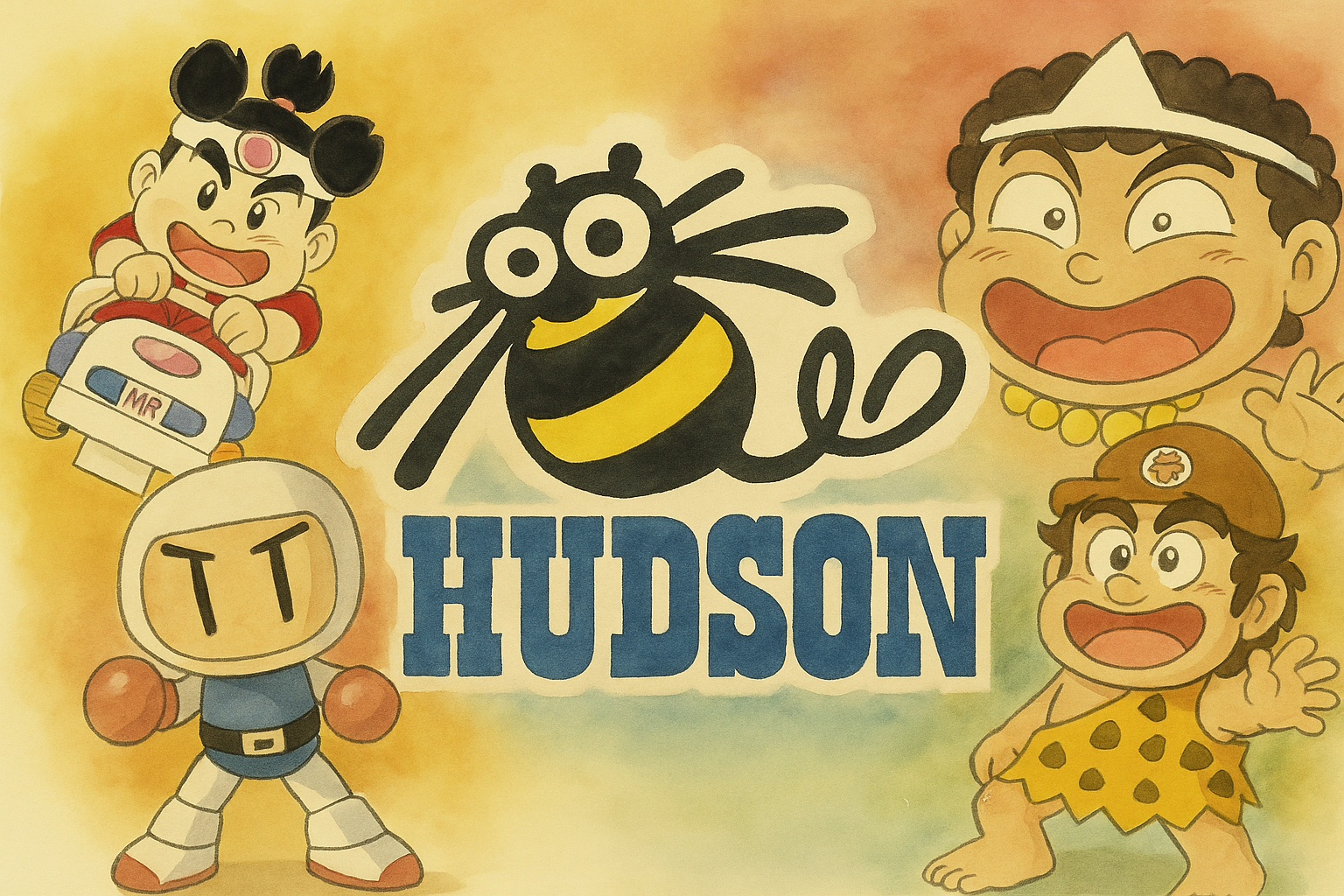

「ハドソン」という名は、1980〜90年代を生きたゲームキッズにとって特別な響きを持つ。

『桃太郎電鉄』で家族とケンカし、『ボンバーマン』で友情を爆発させ、『スターソルジャー』で夏を燃やした。

そして「高橋名人」が放った“1秒16連射”や「ゲームは一日一時間」という名言は、時代を象徴するフレーズとなった。

だが、拓銀破綻やコナミ傘下への吸収を経て、2014年に「ハドソン」の名は消滅する。

それでも、彼らが生み出した作品と文化は、レトロゲームの再評価やファンの記憶によって今も息づいている。

──ハドソンとは何だったのか。

その栄光と挫折、そして残された魂を、改めて振り返ってみたい。

第1章:道産子の星・ハドソン誕生──日本初のゲームソフト会社

1973年、札幌の一角に小さな店が生まれた。

創業者は工藤兄弟──工藤裕司と工藤浩。

店名は「CQハドソン」。アマチュア無線機やパソコン関連機器の販売を手がけるごく普通の小売業からスタートした。

しかし、この小さな会社はやがて“日本で最初にパソコンゲームを発売した会社”へと成長していく。

まだ「ゲーム=駄菓子屋のテーブル筐体」だった時代、

ハドソンはPC-8801やFM-7といった家庭用パソコン向けにソフトを制作・販売し、「ゲームを自宅で遊ぶ」という新しい文化を切り開いたのだ。

■ ファミコン前夜──任天堂との接近

1983年、任天堂が家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」を発売。

この瞬間から、ゲームは“家庭のリビング”に本格的に進出していく。

ここで最も早く任天堂と手を結んだのがハドソンだった。

「自社開発タイトルをファミコンで出す」という、初のサードパーティー企業となったのである。

つまり「任天堂の関連会社以外でファミコンソフトをリリースした最初の会社」──

それがハドソンだった。

当時、まだ“外部企業にゲームを作らせる”という発想自体が珍しい中で、

任天堂の信頼を勝ち取り、道産子企業が全国区へと羽ばたいた瞬間である。

■ 技術力で突き抜ける

ハドソンの強みは、ただの企画力ではなかった。

彼らは技術集団でもあり、当時のファミコンを限界まで駆使するプログラムを次々と生み出した。

- 他社が「不可能」と諦める容量の大規模ソフト

- 派手なグラフィック演出

- キャッチーで耳に残る音楽

これらの“ハドソンクオリティ”が、

のちの『桃太郎伝説』『ボンバーマン』『スターソルジャー』といった名作群を支える土台となった。

「札幌の小さなショップから始まって、日本のゲームの歴史に名を刻むなんて…これぞ“道産子ドリーム”だブー!」

第2章:黄金時代──桃鉄・ボンバーマン・スターソルジャー

1980年代半ばから90年代にかけて──

ハドソンはまさに「ヒットメーカー」の名を欲しいままにした。

ファミコンの普及とともに、同社のソフトは全国の子供たちの“日常”を彩る存在となっていったのだ。

■ 桃太郎伝説から桃太郎電鉄へ

まず外せないのが「桃太郎シリーズ」だ。

1987年に登場したRPG『桃太郎伝説』は、日本昔話の桃太郎を題材にした和風RPG。

当時はドラクエやFFに熱狂する時代だったが、そこに“ユーモア”と“ほのぼの感”を持ち込んだことで独自の地位を築いた。

さらにその派生として生まれたのが、国民的ボードゲームとなった『桃太郎電鉄』。

スゴロク形式で全国を旅しながら物件を買い集め、友達を借金漬けにして笑い合う──。

このゲームは、正月の定番アイテムとなり、「桃鉄=家族の風物詩」として今も根強い人気を誇る。

■ 爆発的人気を誇ったボンバーマン

そして世界的に有名なのが『ボンバーマン』シリーズだ。

シンプルなルール──爆弾を置く、爆風で敵を倒す。

それだけなのに、心理戦と戦略性が絡み合い、友達同士でプレイすると笑いと怒号が飛び交う。

特に「4人同時対戦」は、当時の子供たちの友情を深め、同時に壊した。

「ボンバーマンがあれば時間がいくらでも潰せる」と言われたほどで、世界中にファンを生み出した。

■ シューティングの金字塔・スターソルジャー

1986年、ハドソンは『スターソルジャー』を世に放つ。

縦スクロール型シューティングゲームでありながら、

「キャラバン大会」という全国イベントと結びつくことで社会現象に。

子供たちは、夏休みに開催されるキャラバン会場へ集まり、

「誰が一番スコアを稼げるか」を競い合った。

この仕組みが、後の「eスポーツ的文化」の源流とも言える。

■ キャラクターゲームの成功

ハドソンはまた、人気漫画やアニメとのタイアップでも成功した。

『ドラえもん』『忍者ハットリくん』といった作品をゲーム化し、

子供たちにとって「ハドソン=信頼できるメーカー」というイメージを確立した。

「桃鉄でケンカ、ボンバーマンで友情崩壊、スターソルジャーで夏が燃えた…これぞハドソン黄金期だブー!」

第3章:高橋名人現象──16連射と“名人信仰”の時代

ハドソンを語るとき、絶対に外せない人物がいる。

それが高橋名人(本名:高橋利幸)だ。

彼はただの広報担当者でありながら、1980年代の子供たちにとっては“ゲームの神様”そのものだった。

■ 1秒16連射の衝撃

「1秒間に16連射」というキャッチコピーは、当時の小学生にとって魔法のような響きだった。

シューティングゲームの弾を人間の指だけで連射し、敵を一掃する。

その姿は「人間を超えた存在」とすら思われた。

特に有名なのが、スイカを16連射で割るパフォーマンス映像。

テレビやイベントで披露されるたびに、観客の子供たちは目を丸くし、

「名人って本当にすごい!」と信じて疑わなかった。

■ シュウオッチと“連射競争”

ハドソンはこの現象を商機に変える。

「シューティングウォッチ(通称:シュウオッチ)」──ただ連射数を測るだけの腕時計型おもちゃ。

この単純な製品がバカ売れしたのだ。

子供たちは休み時間に集まり、

「誰が一番速く連射できるか」を競い合った。

もはやゲームソフトではなく、“連射そのもの”が遊びとなったのである。

■ 名人はアイドルだった

高橋名人の人気は、ゲームの枠を超えて広がった。

- アニメ『Bugってハニー』の主人公に起用

- ゲームソフト『高橋名人の冒険島』としてキャラ化

- 漫画や映画にも登場

子供たちは「名人ならどんなゲームでも最強」と本気で信じていた。

大人になって「実は広報担当者で、肩書きは“なんとなく付けた”」と知った時、

多くのファンは軽いショックを受けたほどだ。

■ デマと真実

人気者ゆえに、都市伝説やデマも多く流れた。

「連射は薬物で痙攣させている」

「ボタンにバネを仕込んでいた」

「やりすぎて指が壊死した」

だが実際、名人は本当に16連射以上を披露できる指の持ち主だった。

広報担当者でありながらカリスマ性を持ち、

ハドソンを象徴する存在へと押し上げられたのは、やはり本物の力があったからだ。

「広報なのにアイドルで、アイドルなのに本当に連射できる。これぞ“名人信仰”の時代だったブー!」

第4章:「ゲームは一日一時間」論争──名言の誕生と波紋

高橋名人といえば、もうひとつ忘れてはならないフレーズがある。

それが「ゲームは一日一時間」。

昭和の子供たちにとっては、親から叱られるときに必ず引用される“お約束”の言葉だった。

だが、この一言の裏には意外な誕生秘話と、業界を揺るがす大騒動が隠されていた。

■ 独断で生まれたフレーズ

このフレーズは、会社の方針として打ち出されたものではなかった。

実は高橋名人が「子供たちにはゲーム以外にもいろんな遊びをしてほしい」という個人的な願いから生まれた言葉だったのだ。

「ゲームを一時間しかやるな」という禁止の意味ではなく、

「一日の中でゲームは一時間、そのほかの時間は外で遊んだり勉強したりしてほしい」

というニュアンスだった。

■ 子供と小売店の反発

しかし、この言葉が世に出た瞬間、状況は思わぬ方向に進む。

- 子供たちは「名人が裏切った!」とショックを受け、ドン引き。

- 小売店からは「ゲームを売る営業が“やるな”とは何事だ」と苦情が殺到。

ハドソン本社では緊急役員会議が開かれるほどの大問題に発展した。

まさに“名人の一言”が会社の存続を揺るがす騒動となったのである。

■ 社長の鶴の一声

最終的にこの混乱を収めたのは、当時の社長の英断だった。

「ハドソンは子供たちの健全な成長を支援する企業だ」という方針を打ち出し、

「ゲームは一日一時間」は逆に“教育的ブランドイメージ”として定着した。

その結果、親世代からの信頼を得て、

ハドソンは“子供に優しい企業”として評価を高めることに成功する。

■ 社会人は別ルール

なお、このスローガンはあくまで小学生を対象としたもの。

自己管理ができる社会人については「何時間やろうと自己責任」というのが公式見解だった。

このあたりのユルさも、自由な社風らしいエピソードだ。

「“ゲームは一日一時間”で大炎上、でも結果的に親の支持を得てブランド力アップ。名人もハドソンも、時代を先取りしてたんだブー!」

第5章:転落の兆し──拓銀破綻とコナミ傘下

輝かしい黄金期を走り抜けたハドソンにも、やがて翳りが忍び寄る。

1990年代後半、日本経済を揺るがす大事件が、道産子企業ハドソンの命運を左右することになる。

■ 北海道拓殖銀行の破綻

1997年、北海道拓殖銀行(通称「拓銀」)が戦後最大規模の金融破綻を起こす。

道内の多くの企業が取引銀行として拓銀に依存しており、ハドソンも例外ではなかった。

この破綻によって資金繰りは一気に悪化。

自由な開発体制を維持してきたハドソンの経営は、急速に不安定化していった。

■ 自由な社風の揺らぎ

それまでのハドソンは「面白そうならやってみよう!」という自由な社風で知られていた。

新しいハードや実験的な企画にどんどん挑戦し、時には奇抜すぎて失敗しても、次の成功でカバーする余裕があった。

しかし、拓銀破綻後は開発費の確保が難しくなり、

次第に「冒険より安定」が求められるようになる。

ハドソンらしさの源泉であった“挑戦精神”が削がれていったのだ。

■ コナミ資本の流入

2000年代に入ると、コナミが資本参加。

2005年には完全子会社化され、ハドソンは事実上「コナミの一部門」となった。

ここからは急速に空気が変わる。

新作は減り、過去の名作を流用したスマホ向けアプリや簡易ソフトばかり。

スタッフも次々と退社し、「ハドソンらしい新作」は姿を消していった。

■ ブランドの終焉

2012年、高橋名人こと高橋利幸氏が「ハドソン名義で家庭用ゲームが消滅した」との理由で退任。

2014年には、ついに「ハドソン」ブランド自体が完全消滅する。

子供たちの青春を支えたあのロゴ──蜂のマークは、

もう二度と新作に刻まれることはなくなった。

「拓銀ショックからコナミ吸収…自由なハドソンが消えていったのは、まるで時代の必然だったみたいで切ないブー…」

第6章:桃鉄の断絶と復活──さくまとコナミの確執から奇跡の再出発へ

ハドソンの象徴といえば、やはり『桃太郎電鉄』シリーズだろう。

しかしこの国民的ボードゲームも、ハドソン消滅とともに一度は途絶えてしまう。

そこには、コナミとの軋轢、そして制作者さくまあきら氏の苦悩があった。

■ 突然の断絶

ハドソンがコナミに完全吸収される過程で、

さくまあきら氏とコナミ開発陣との間に軋轢が生じる。

シリーズの方向性や開発体制をめぐる意見の食い違いが深刻化し、

ついに『桃鉄』の制作はストップしてしまった。

長年、正月の風物詩として親しまれてきたシリーズが突然姿を消したことは、

ファンにとって大きなショックだった。

■ 任天堂での一時復活

2016年、突如として3DS向けに『桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!!』が発売される。

これは任天堂とさくまあきら氏が直接タッグを組んで実現した“特例的な復活”だった。

だが、これはあくまで一度限りの復活。

シリーズの未来は依然として不透明なままだった。

■ コナミの謝意と再挑戦

転機が訪れたのは2019年。

コナミの岡村憲明プロデューサーが、さくま氏に誠意ある申し入れを行ったのだ。

「僕の責任できちんと作れるスタッフや環境を整えます。

どうか、もう一度『桃鉄』を一緒に作らせてください」

その真摯な姿勢に心を動かされたさくま氏は、

長年の確執を超え、再び制作に協力することを決意する。

■ 大復活──『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜』

そして2020年11月、Nintendo Switch向けに最新作が発売。

新型コロナ禍の“巣ごもり需要”とも重なり、

シリーズ史上最大のヒットを記録した。

失われたかに見えた“正月の定番”は、

令和の時代に再び帰ってきたのだ。

「桃鉄はまるで不死鳥みたいだブー!確執を超えて、家族団らんを取り戻してくれたんだブー!」

第7章:ハドソンの魂は消えない──レトロゲーム再評価と“ファンの記憶”

2014年、「ハドソン」の名は公式には消滅した。

しかし、それは“終わり”ではなかった。

むしろブランド消滅後にこそ、ハドソンの遺産は再評価され始める。

■ レトロゲーム文化の台頭

YouTubeやTwitchなど、ゲーム実況文化の隆盛は、

ハドソン作品を再び人々の目に触れさせた。

- 『ボンバーマン』で友情を壊し合う実況

- 『スターソルジャー』キャラバン再現企画

- 『迷宮組曲』の“ショートケーキみたいな音楽”に癒されるレビュー

こうして「昔遊んだあのソフト」が、新たな世代にも共有されるようになった。

■ ファンコミュニティの継承

SNS上では、今も「ハドソンファン」たちが活動を続けている。

桃鉄の最新作が発売されるたびに「やっぱりハドソンを思い出す」という声が上がり、

高橋名人のイベント出演には中高年ゲーマーが集まる。

ブランドは消えても、“記憶”という形で生き続けているのだ。

■ ハドソンのDNAは業界に息づく

ハドソン出身の開発者たちは、任天堂や他のメーカーに移籍し、

新たな名作を生み出している。

“自由で実験的”という社風は、形を変えてゲーム業界に受け継がれている。

■ ありがとう、ハドソン

かつて札幌の小さな店から始まり、

日本のゲーム史を塗り替えた企業「ハドソン」。

ブランドは消えても、その名を知る人々の心には、

いつまでも“ハドソンの魂”が生きている。

「ハチのマークはもう見られないけど…ハドソンで遊んだ思い出は、一生消えない宝物だブー!」

コメント