2025年11月19日、日本マクドナルドは、全国の店舗で原則として「紙ストロー」の提供を終了すると発表しました。代わりに導入されるのは、ストローを使わずに直接飲める新しいフタ、「ストローレスリッド」です。

この発表の表向きの理由は、「バージンプラスチック(新たにつくられるプラスチック)の使用量を削減するため」という、環境問題への継続的な取り組みの一環です。これは企業として非常に重要かつ正当な理由です。しかし、このニュースに触れた多くの人々が、安堵のため息とともに即座に思い浮かべたのは、もう一つの、より切実な理由でした。

それは、この数年間、多くの消費者が感じてきた紙ストローに対する「使いづらさ」や「味への影響」といった、数々の不満の声です。

なぜ、マクドナルドは一度導入した紙ストローを廃止するという、大きな決断を下したのでしょうか。

本稿では、マクドナルドの公式発表を詳細に分析すると同時に、Web上に存在する膨大な消費者の声や社会の動向を調査します。

そして、今回の「紙ストロー廃止」が、単なる環境戦略の変更ではなく、企業の生命線である「顧客満足度」を守り、向上させるための、極めて戦略的で賢明な経営判断であったという実態を、多角的な視点から解き明かしていきます。

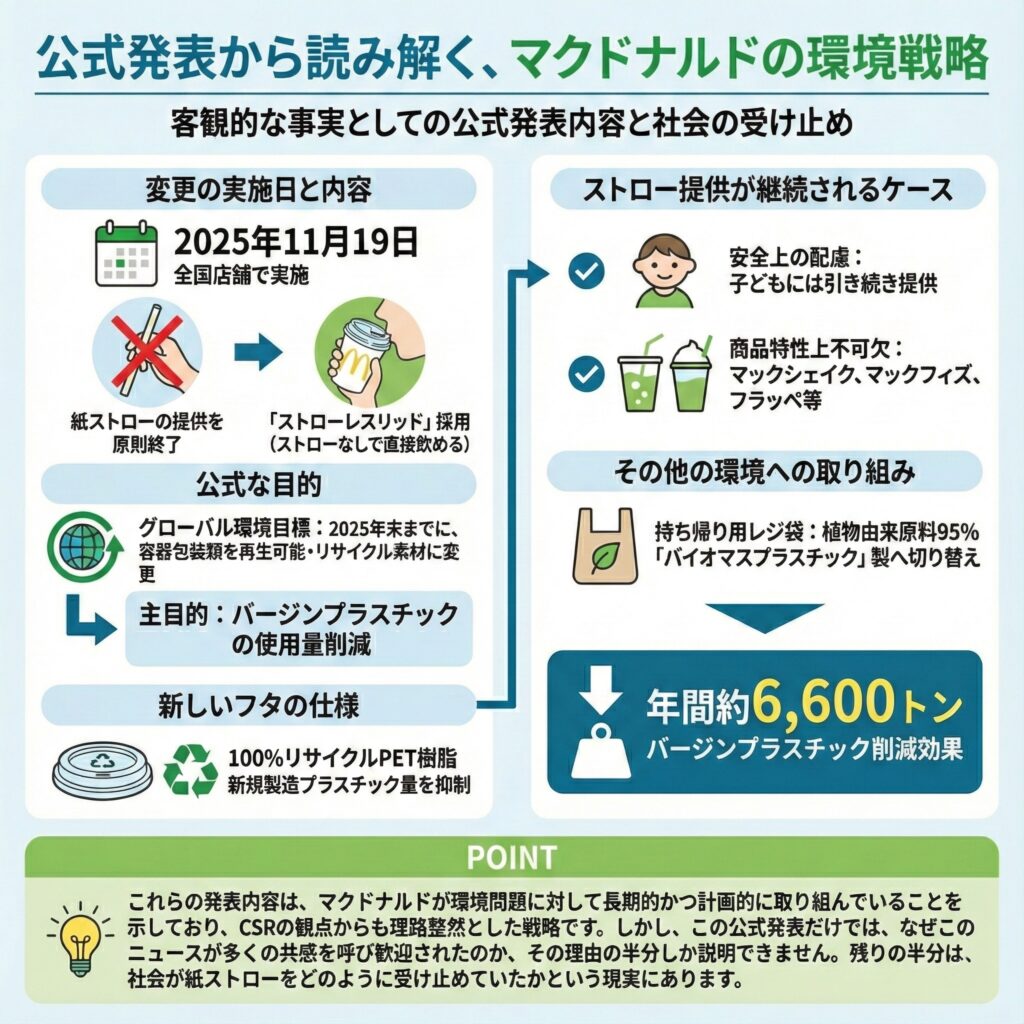

第一章:公式発表から読み解く、マクドナルドの環境戦略

まず、全ての議論の基礎となる、日本マクドナルドが公式に発表した内容を、客観的な事実として整理します。

- 変更の実施日と内容

- 2025年11月19日より、全国の店舗で紙ストローの提供を原則として終了。

- コールドドリンク用の紙カップには、ストローなしで直接飲める「ストローレスリッド」が採用される。

- 公式な目的

- 同社がグローバルで掲げる環境目標「2025年末までに、お客様に提供する全ての容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更する」を達成するための取り組み。

- 主目的は、バージンプラスチックの使用量削減。

- 新しいフタの仕様

- 素材は、リサイクルされたPET樹脂を100%使用。これにより、新規に製造されるプラスチックの量を抑制する。

- ストロー提供が継続されるケース

- 安全上の配慮から、子どもには引き続きストローが提供される。

- 商品の特性上、ストローが不可欠な「マックシェイク」「マックフィズ」「マックフロート」、各種フラッペ、スムージーにはストローが付属する。

- その他の環境への取り組み

- 持ち帰り用のレジ袋も、植物由来の原料を95%使用した「バイオマスプラスチック」製のものに全国で切り替える。

- これらの変更により、年間で約6,600トンのバージンプラスチック削減効果が見込まれる。

これらの発表内容は、マクドナルドが環境問題に対して長期的かつ計画的に取り組んでいることを示しています。企業の社会的責任(CSR)が厳しく問われる現代において、非常に理路整然とした、非の打ちどころのない戦略です。

しかし、この公式発表だけでは、なぜこのニュースがこれほどまでに多くの人々の共感を呼び、「よくぞ決断してくれた」という歓迎ムードに包まれたのか、その理由の半分しか説明できません。

残りの半分を理解するためには、社会が紙ストローをどのように受け止めていたのか、その現実を直視する必要があります。

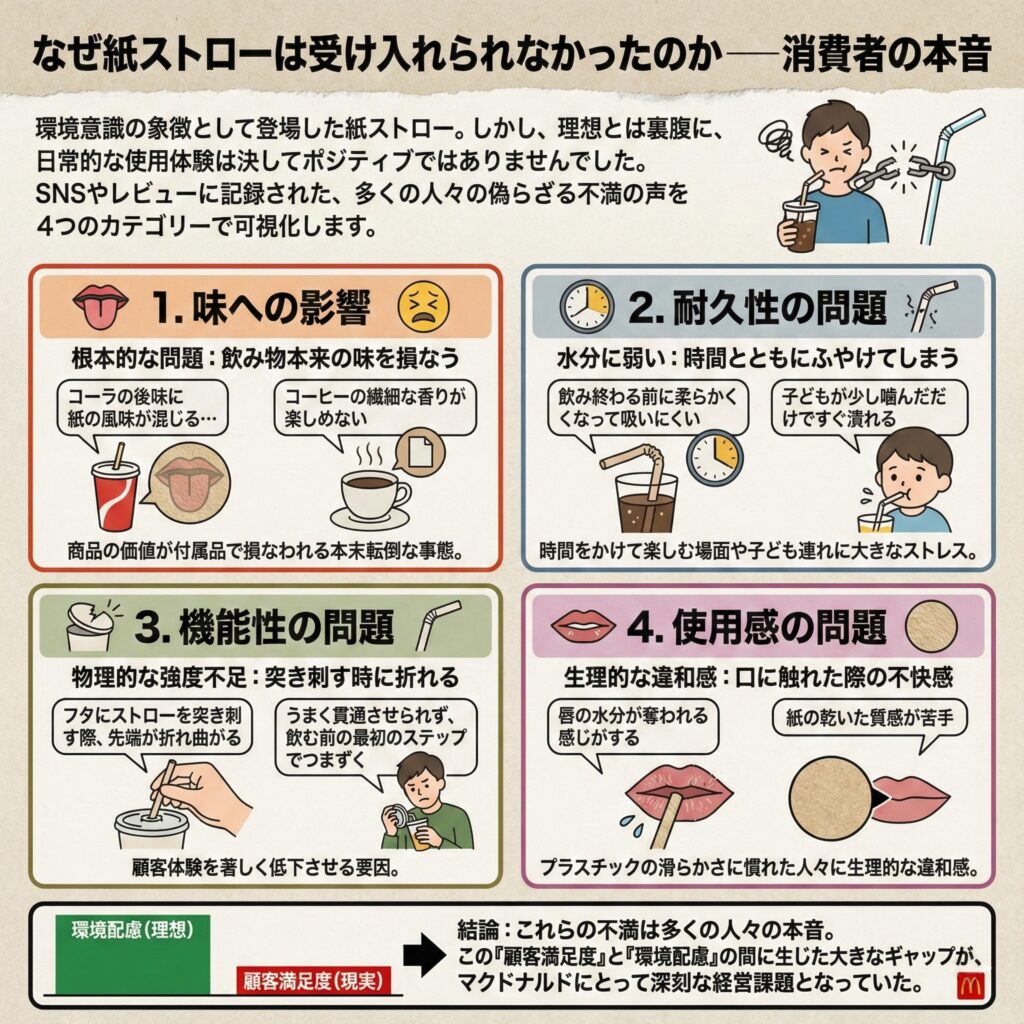

第二章:なぜ紙ストローは受け入れられなかったのか──消費者の本音

プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な問題としてクローズアップされる中、プラスチック製ストローは、その象徴的な「悪役」と見なされるようになりました。その代替として登場した紙ストローは、環境意識の高い選択肢として、多くの企業で導入が進みました。

しかし、その理想とは裏腹に、消費者の日常的な使用体験は、決してポジティブなものではありませんでした。

Web上のSNS、レビューサイト、掲示板などには、導入当初から現在に至るまで、紙ストローに対する様々な不満が記録されています。

それらは、主に以下の4つのカテゴリーに分類できます。

1. 味への影響

最も根本的な問題は、飲み物本来の味を損なうことでした。

「コーラを飲むと、後味に紙の風味が混じる」

「コーヒーの繊細な香りが楽しめない」

といった声は、飲食店にとって看過できない指摘です。商品の味という最も重要な価値が、付属品によって損なわれてしまうという本末転倒な事態が起きていました。

2. 耐久性の問題

水分に弱いという紙の特性上、ストローが時間とともにふやけてしまうのは避けられませんでした。

「飲み終わる前にストローが柔らかくなって吸いにくくなる」

「子どもが少し噛んだだけですぐに潰れてしまう」

といった耐久性の低さは、特に時間をかけてドリンクを楽しむ場面や、小さな子ども連れの家族にとって、大きなストレス源となっていました。

3. 機能性の問題

物理的な強度不足も問題でした。特に、カップのフタにストローを突き刺す際、先端が折れ曲がってしまい、うまく貫通させられないという経験をした人は少なくありません。ドリンクを飲むための最初のステップでつまずいてしまうこの仕様は、顧客体験を著しく低下させる要因でした。

4. 使用感の問題

機能以前に、口に触れた際の感覚的な不快感を訴える声も多くありました。

「唇の水分が奪われる感じがする」

「紙の乾いた質感が苦手」

といった点は、プラスチックの滑らかな口当たりに慣れていた人々にとって、生理的な違和感につながりました。

「うんうん、全部わかるブー! 特に、時間が経つとフニャフニャになるのが本当に困ったんだブー。環境に良いのはわかるけど、ドリンクがおいしく飲めないのは、やっぱり悲しいんだブー…」

これらの不満は、決して一部の神経質な人々の声ではありませんでした。環境保護の重要性は理解しつつも、日常的に利用する商品として、その品質があまりにも低い、というのが多くの人々の偽らざる本音だったのです。

この顧客満足度と環境配慮という二つの価値観の間に生じた大きなギャップが、マクドナルドにとっての静かな、しかし深刻な経営課題となっていたことは想像に難くありません。

第三章:3年がかりで開発された「ストローレスリッド」という解決策

今回の発表で注目すべきは、マクドナルドが単に「紙ストローをやめる」という後退を選んだのではなく、「より優れた代替案を提示する」という前進を選んだ点です。その象徴が、3年以上の歳月をかけて開発されたという「ストローレスリッド」です。

この「3年以上」という期間は、非常に重要な意味を持ちます。これは、マクドナルドが紙ストローを導入し、その問題点が明らかになった直後から、すでに次の解決策を探るための研究開発に着手していたことを示唆しています。

世間からの批判を受けながらも、水面下では着実に、顧客の不満を解消するための具体的なアクションを進めていたのです。

この新しいフタは、紙ストローが抱えていた問題を解決するための、数多くの工夫が施されています。

- 飲みやすさと漏れにくさの両立

- 直接口をつけて飲む際に、スムーズに飲み物が口に流れるよう、飲み口の形状が最適化されています。同時に、持ち帰りやデリバリーの際に、不意に中身がこぼれることがないよう、開閉のしやすさと密閉性のバランスが追求されています。

- 炭酸飲料への対応

- デリバリーなどで商品が揺れると、炭酸飲料は内部の圧力が高まり、中身が噴き出しやすくなります。新しいフタは、こうした内圧の上昇にも耐え、噴き出しにくいように設計されており、紙ストローでは対応できなかった課題を技術的に解決しています。

- 環境性能の向上

- 素材に100%リサイクルされたPET樹脂を使用することで、「ストロー」という部品そのものをなくし、かつフタの素材も新規のプラスチックではないものに切り替えています。これにより、「バージンプラスチック削減」という目標を、より高いレベルで達成することに成功しています。

この新しいフタは、「環境配慮のために、顧客が利便性を我慢する」という構造そのものを覆すものです。「技術革新によって、環境性能と顧客満足度を両立させる」という、より持続可能で、多くの人が受け入れやすい解決策を提示した点に、今回の決断の最大の価値があります。

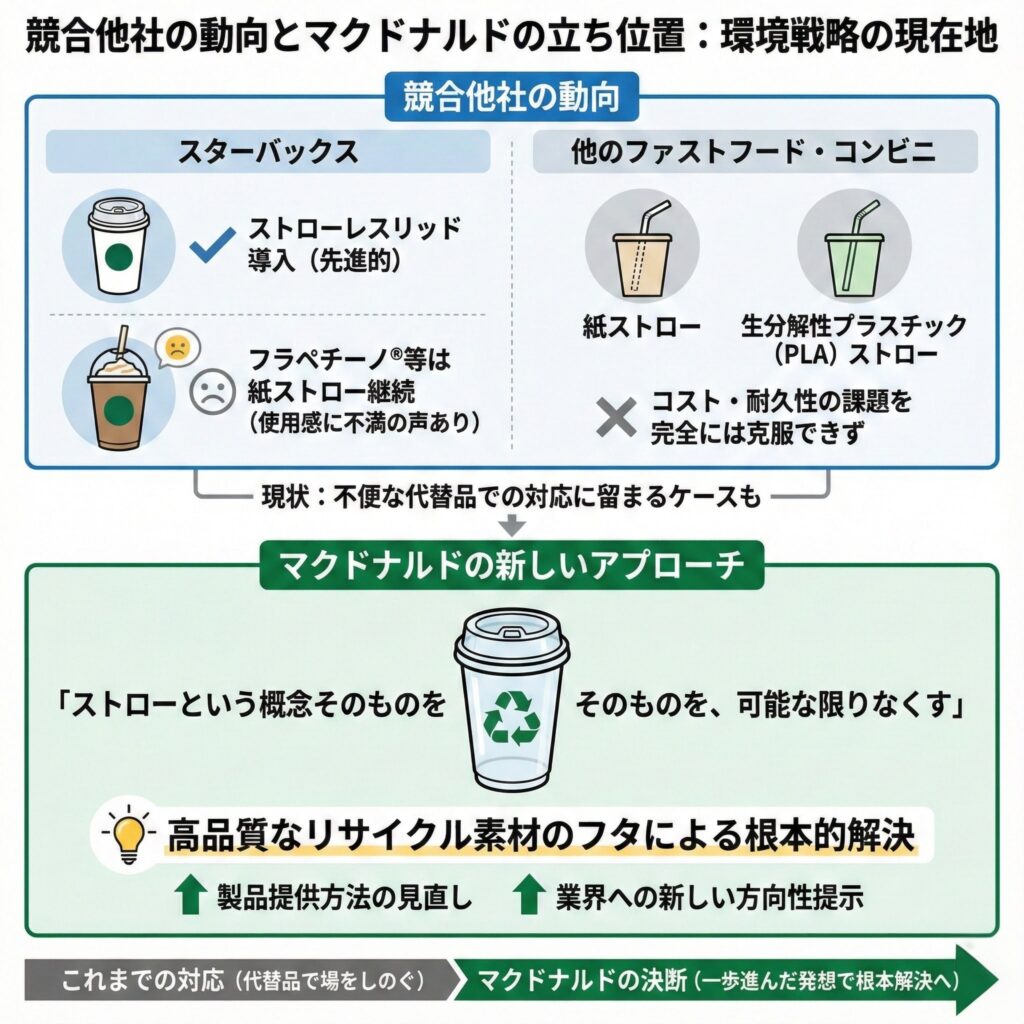

第四章:競合他社の動向とマクドナルドの立ち位置

マクドナルドの今回の決断は、飲食業界全体の環境対策という大きな文脈の中でも、特筆すべき動きです。

コーヒーチェーンのスターバックスは、ストローレスリッドの導入では先進的な存在でした。しかし、フラペチーノ®のような商品には依然として紙ストローが使われており、その使用感については同様の不満の声が聞かれます。

他のファストフードチェーンやコンビニエンスストア業界でも、紙ストローや、トウモロコシなどを原料とする「生分解性プラスチック(PLA)」製のストローなど、様々な代替品が試されてきました。

しかし、いずれもコストの課題や、紙ストローと似たような耐久性の問題を完全に克服するには至っていません。

こうした状況の中で、マクドナルドが打ち出した「ストローという概念そのものを、可能な限りなくしていく」というアプローチと、それを実現する高品質なリサイクル素材のフタは、業界全体に対して一つの新しい方向性を示す可能性があります。

これは、不便な代替品で場をしのぐのではなく、製品の提供方法そのものを見直すことで問題を根本的に解決するという、一歩進んだ発想と言えるでしょう。

まとめ:顧客の声に耳を傾けた、賢明な経営判断

マクドナルドの「紙ストロー廃止」の決断を改めて整理すると、その背景には、3つの重要な要素が巧みに組み合わさっていることがわかります。

- 環境への責任(CSR):グローバル企業として、プラスチック削減という社会的な要請に応え続けるという、揺るぎない姿勢。

- 顧客満足度の追求(CS):紙ストローに対する消費者の率直な不満を真摯に受け止め、その解消を最優先課題の一つとして取り組む姿勢。

- 技術革新(R&D):3年以上の歳月をかけ、環境性能と利便性を両立させる新しいフタを開発するという、具体的な問題解決能力。

今回の決定は、単なる「失敗からの撤退」ではありません。社会の要請に応えるために導入した第一の施策(紙ストロー)が、顧客の支持を得られないという現実を直視し、そこから得られた教訓を基に、より優れた第二の施策(ストローレスリッド)を生み出した、極めて健全で、戦略的な事業判断です。

企業が環境問題に取り組む際、その崇高な理想が、時に消費者の日常的な利便性と衝突することがあります。マクドナルドは、その衝突から目を背けず、沈黙の中で解決策を模索し続けました。そして、誰もが納得できる形で、その答えを提示してみせたのです。

この一連のプロセスは、現代の企業経営における、一つの優れたケーススタディとして、記憶されるべきものとなるでしょう。

「これからは、マックのドリンクがもっとおいしくなるんだブー! 環境にも優しくて、僕たちも嬉しい。マクドナルドの、お客さんを想う気持ちが伝わってくる、素敵な決断だと思ったブー!」

コメント