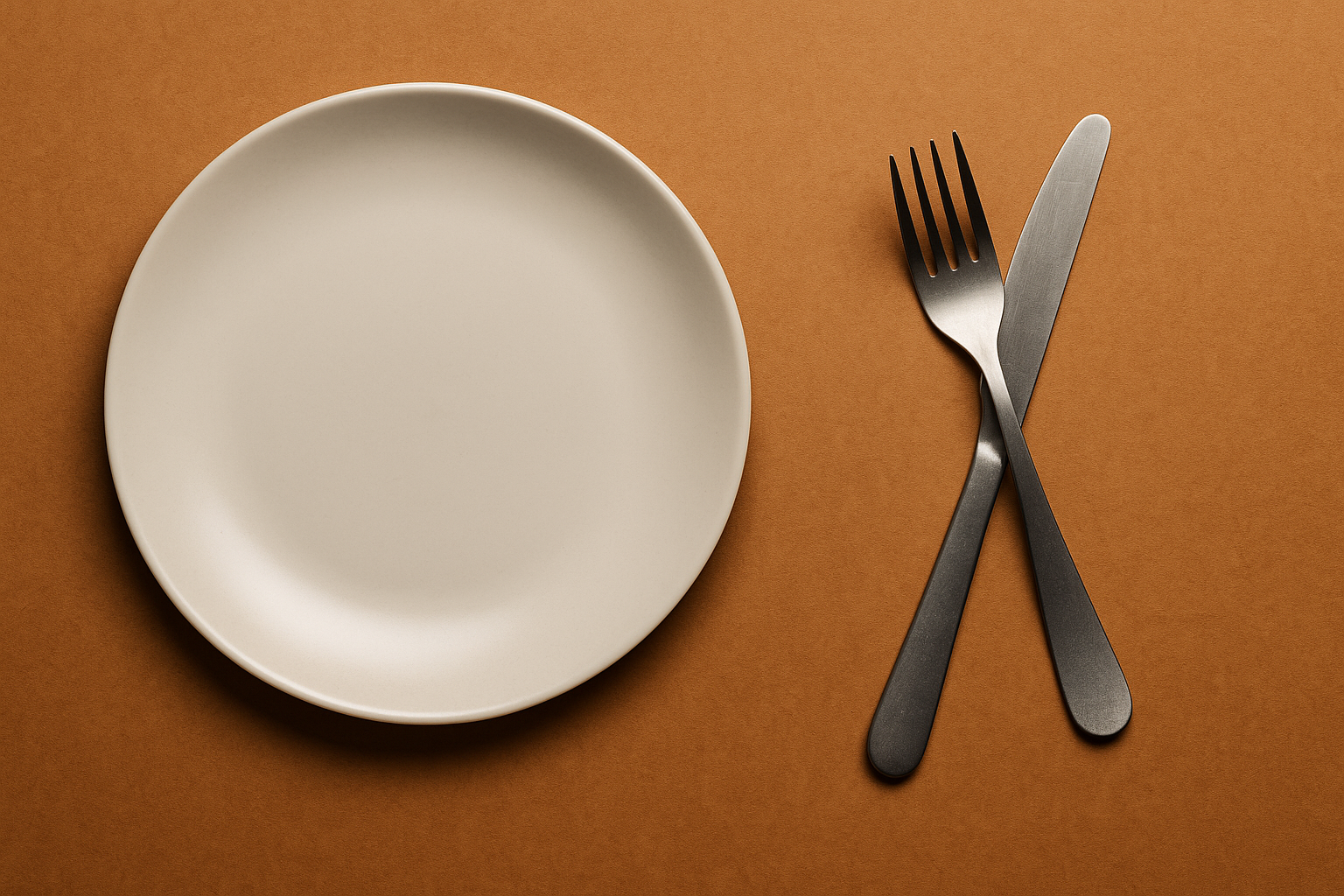

1日3食、バランスよく食べる──現代人なら誰もが教え込まれてきた常識だ。だが、その“常識”が本当に正しいのだろうか?

近年、一部の実践者たちが注目するのは「空腹の時間」がもたらす、驚きの健康効果と寿命延長。

「食べ過ぎない」「むしろ少し足りない」その極端な選択が、病気知らずの体と若々しさを維持するカギだという。

本当に空腹は、健康と長寿の“特効薬”になり得るのか? その裏側に迫る。

【第1章】「お腹いっぱい=健康」はもう古い? 空腹が注目される理由

「お腹いっぱい食べる=健康」

そんなイメージは、もはや過去のものになりつつある。

空腹がもたらす健康効果として、今最も注目されているのがサーチュイン遺伝子の存在だ。

この遺伝子は、カロリー制限や空腹状態で活性化するとされ、以下のような効果が期待されている。

- 細胞修復の促進

- 老化の抑制

- ミトコンドリアの活性化

- 代謝の向上

- 疾病リスクの低減

「3食きっちり食べるのが健康」という思い込みは、近年の科学的議論の中で揺らいでいるのだ。

【第2章】驚きの実例続出──「1日1食」実践者の声

実際、1日1食や断食を取り入れた人々からは、興味深い体験談が相次いでいる。

・37歳男性のケース

昼は好きなものを食べ、夜は豆腐・納豆・サラダのみ。

花粉症が改善し、体調は若い頃より良好に。

・48歳男性のケース

2004年から1日1食生活を継続。

病気知らずでキリマンジャロ登頂にも成功、高山病もなし。

・その他の声

「時間の余裕が大きく増えた」

「無駄な出費が減り、生活コストも軽減」

「頭が冴え、体が引き締まった」

体験談は多岐にわたるが、共通するのは「空腹が苦にならず、むしろ健康につながっている」という感覚だ。

【第3章】空腹が細胞を若返らせる? 科学が示す“長寿メカニズム”

実験レベルでは、空腹やカロリー制限による寿命延長効果は多くの生物で確認されている。

- サルやネズミ、昆虫、アメーバ

→ 摂取カロリーを減らすと寿命が約1.5倍に - テロメアの延命効果

→ 細胞の寿命を左右するテロメアの消耗を抑制、延命に寄与

また、16時間程度の空腹時間を作るインターミッテント・ファスティング(断続的断食)は、体内の不要物質を分解・リサイクルするオートファジーを活性化し、代謝改善や免疫機能向上にもつながるとされる。

つまり、少し“栄養が足らない”くらいが、細胞本来のパワーを引き出す条件なのだ。

【第4章】食べること自体の“エネルギー消費”を見逃していないか?

食事は栄養補給の基本だが、同時に体にとっての負担でもある。

実は、消化吸収には想像以上のエネルギーが必要だ。

消化管が働き、酵素が分泌され、食物が分解・吸収されるプロセスは、れっきとした“身体活動”のひとつ。

特に、1日3食しっかり食べ続ける生活は、内臓に一定の負荷をかけ続けている。

この負担が、知らず知らずのうちに体内の修復機能や代謝を妨げている可能性も指摘されている。

「空腹時間を作る」ことは、単に食べないだけではなく、体に休息とリセットを与える重要な行動でもあるのだ。

【第5章】食べ過ぎ社会へのアンチテーゼ──現代人に必要な“空腹時間”

飽食の時代に生きる私たちは、常に「満たされた状態」でいることが当たり前になっている。

だが、それが知らず知らずのうちに、体内の自己修復能力を眠らせている可能性があるのだ。

サーチュイン遺伝子の活性化、ミトコンドリアの強化、オートファジーの促進──

これらの鍵を握るのは、「空腹の時間を意図的に作ること」。

もちろん極端な断食や栄養失調は論外だが、

「食べない時間も健康の一部」という新常識は、今後さらに広がるだろう。

【まとめ】栄養は「足りなさ」も武器にできる時代

かつて「健康=十分な栄養摂取」という考えが常識だった。

しかし、最新の知見と実践者の声が示すのは、「ちょうど良い足りなさ」が、体本来の力を引き出すという新たな視点だ。

1日1食や断続的断食は、単なるダイエット法を超えた、生命力を呼び覚ます行動かもしれない。

空腹は、ただの我慢ではない。

そこには、まだ知られていない健康の可能性が眠っている。

「オイラ、ちょっとくらいお腹グーグーの方が若返るなら…我慢するブー…でもご飯は美味しいブー…悩ましいブー…」

コメント