夏祭りの夜、境内や参道に立ち並ぶ色とりどりの屋台。たこ焼き、かき氷、金魚すくい…しかしよく見ると、そこには2つの“空気”がある。

一つは、昔ながらの荒っぽさと派手な呼び込みが漂う「的屋系」。もう一つは、地域の自治会や学校PTAが運営する、のんびりとした「自治会系」。

見た目は同じ屋台でも、その裏側にはまったく異なる運営組織・資金の流れ・文化が息づいている。

今回は、その違いと背景を深掘りしてみよう。

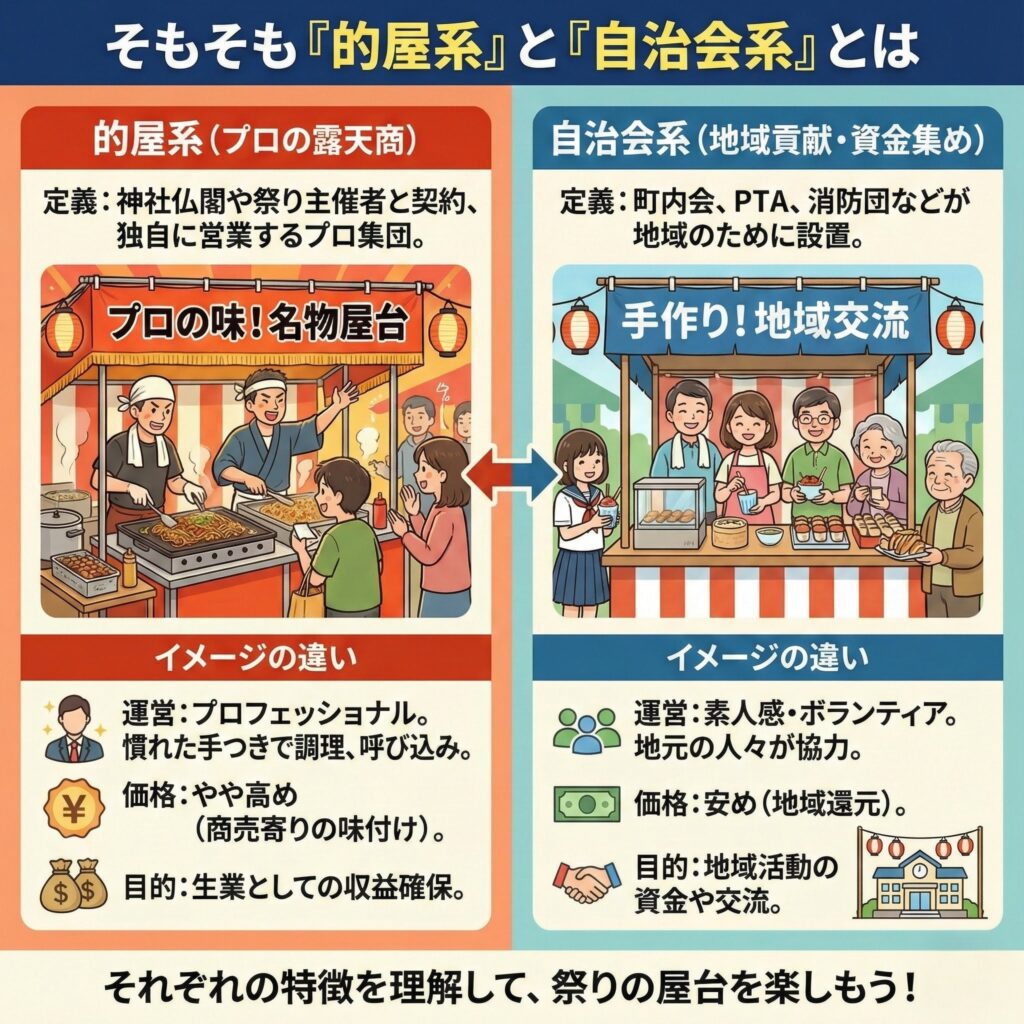

【第1章】そもそも「的屋系」と「自治会系」とは

屋台を大きく分けると、主に2つの形態がある。

- 的屋系:いわゆる露天商。的屋組織や個人商売人が、神社仏閣や祭り主催者と契約して場所を借り、独自に営業。

- 自治会系:町内会、商店会、PTA、消防団などが、地域貢献や資金集めを目的に設置する屋台。

的屋系はプロフェッショナル。テント設営から調理、呼び込みまで慣れた手つきでこなすが、価格はやや高めで味付けも商売寄り。

自治会系は素人感があり、地元のおじさんおばさんや学生ボランティアが手伝うことも多い。価格は安めで、売上は地域活動の資金に回る。

「呼び込みの声が“営業のプロ”と“地元感”で全然違うブー!」

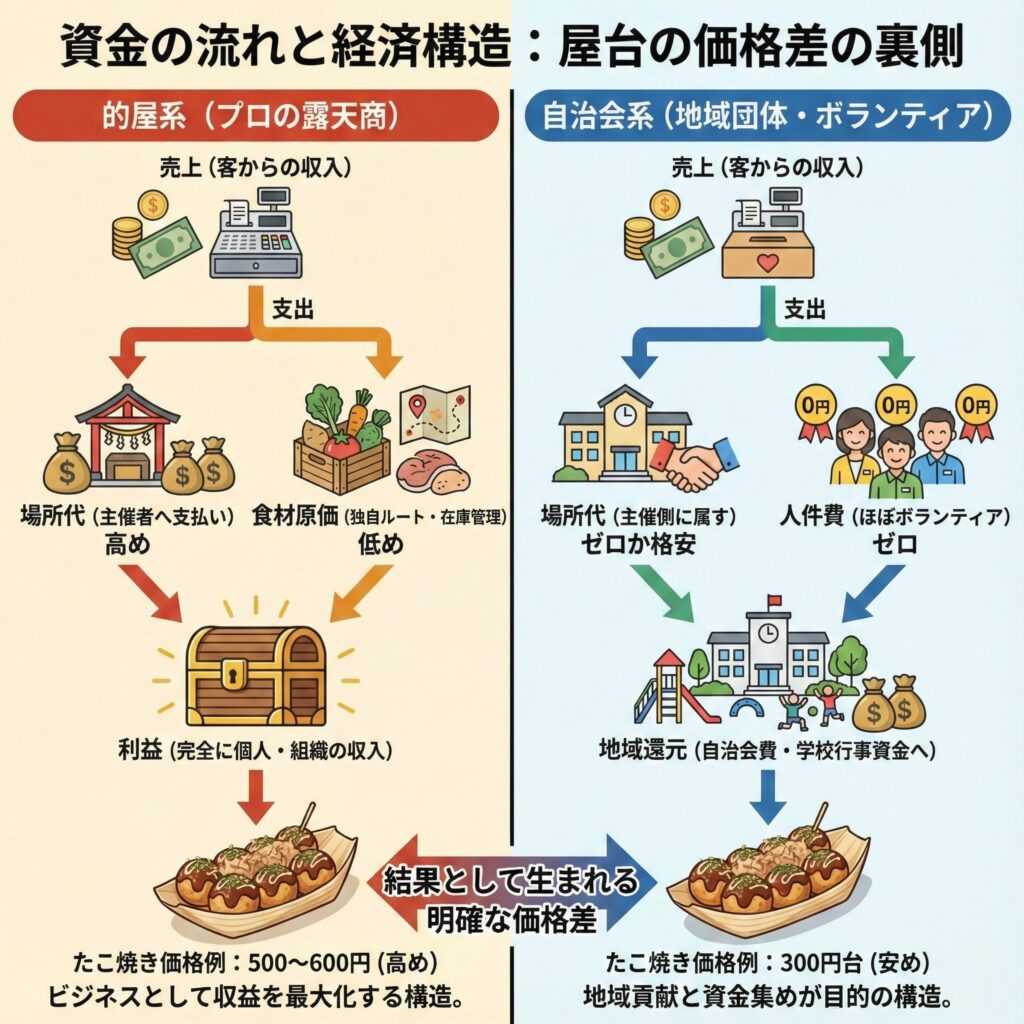

【第2章】資金の流れと経済構造

- 祭りの主催者に「場所代」を支払い出店

- 原価率は低め(食材仕入れ先や在庫管理ルートを独自に持つ)

- 利益は完全に個人や組織の収入

- 主催側に属しているため場所代はゼロか格安

- 売上は自治会費や学校行事の資金に回る

- 人件費ゼロ(ほぼボランティア)

結果として、同じたこ焼きでも価格差が生まれる。

的屋系が500〜600円でも、自治会系は300円台で出せることもある。

「財布がピンチなときは自治会系を狙うブー!」

【第3章】規制・許可・安全面の違い

的屋系は、食品衛生法や火気使用の許可など、すべて自分でクリアする必要がある。営業許可証を持ち歩くのが一般的。

一方、自治会系は主催団体がまとめて許可を取るケースが多い。

ただし、近年はどちらも食品事故や衛生面での規制が厳格化しており、油の温度管理やアレルギー表示などが求められる。

興味深いのは、的屋系の方が実は衛生ルールに精通している場合が多いこと。毎週どこかの祭りを回っているため、経験値と適応力が高いのだ。

「見た目のワイルドさに反して衛生面はしっかりしてることもあるブー!」

【第4章】的屋系は何者? 夏以外は何してる?

的屋系の多くは、全国の祭りを季節ごとに巡る「移動型商売人」。

春は花見、夏は祭り、秋は収穫祭や学園祭、冬はイルミネーションイベントや初詣に出店。

また、露店業の組合や親方的存在がいて、出店場所や業種が重ならないよう調整していることも。

一方で、一部は飲食店や小売業を営み、繁忙期だけ屋台を出すケースもある。

「冬の縁日で見た顔が、夏祭りにも必ずいるのはそういうことだブー!」

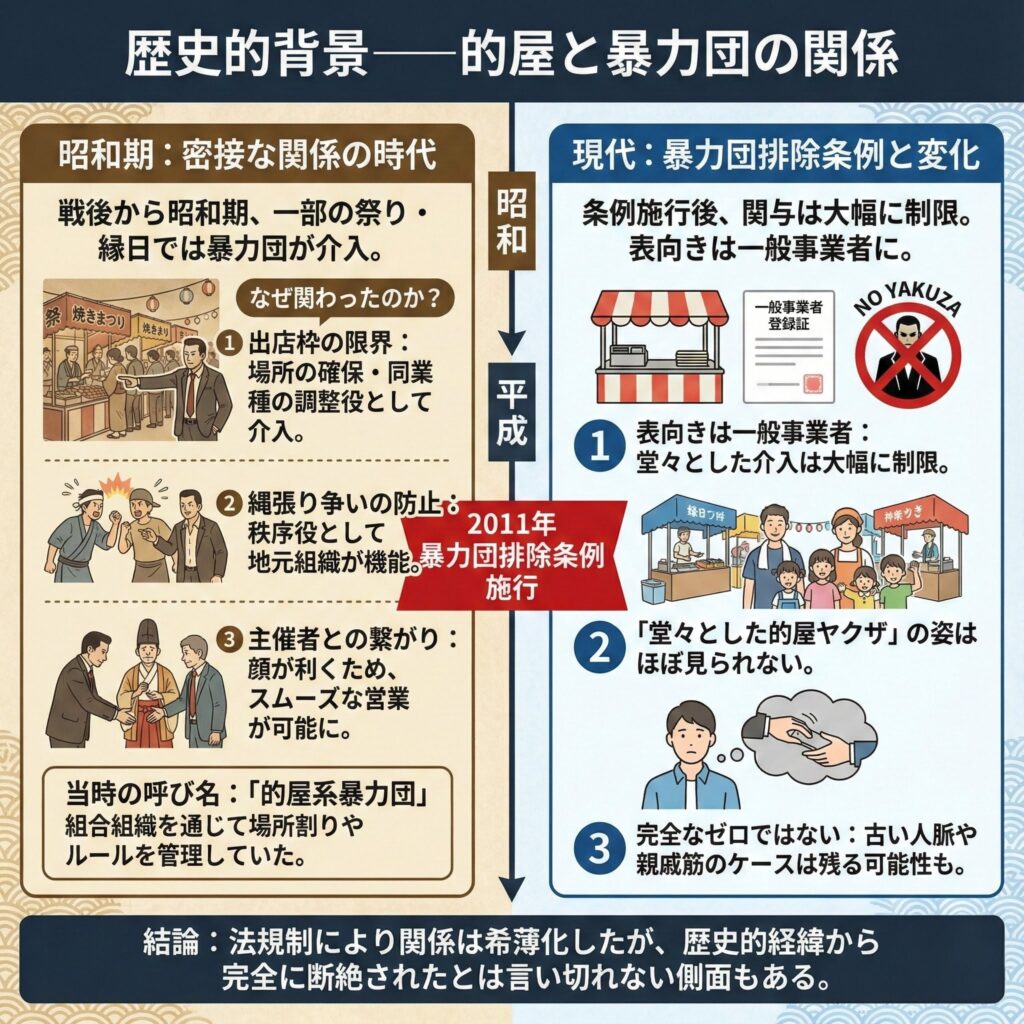

【第5章】歴史的背景──的屋と暴力団の関係

的屋業界には、かつて「暴力団との関係」が存在した時代があった。

戦後から昭和期にかけて、一部の祭りや縁日では、出店場所の確保や業種の調整を暴力団組織が担うことが珍しくなかったのだ。

- 祭りの出店枠は限られており、同業種が隣同士にならないよう調整が必要だった

- 縄張り争いを防ぐ“秩序役”として、地元組織が介入しやすかった

- 神社や主催者と顔が利くため、スムーズに営業できた

当時は「的屋系暴力団」という呼び方もあり、組合組織を通じて場所割りやルールを管理していた。

2011年以降、全国で暴力団排除条例が施行され、暴力団が直接祭礼運営や露店営業に関わることは大幅に制限された。

現在では、表向きは全て一般事業者として登録され、過去のような“堂々とした的屋ヤクザ”の姿はほぼ見られない。

ただし、古い人脈や親戚筋がそうだった、というケースは今でもゼロとは言い切れない。

「今はほとんど関係ないけど、“昔はそうだった”っていう歴史は確かにあるブー!」

【第6章】海外の屋台文化との比較

- アメリカ:フードトラック文化。自治体から営業ライセンスを取得し、移動販売が主流。祭りは地元企業や飲食店が出店。

- 台湾・タイ:夜市文化が強く、常設型屋台が多い。価格競争が激しく、観光資源化。

- ヨーロッパ:クリスマスマーケットなど季節限定屋台は自治体主導が多い。

日本の的屋系は「移動サーカス的」な要素があり、地域の常設飲食とは異なる流浪性が特徴だ。

「台湾の夜市は的屋系と自治会系のハイブリッドみたいだブー!」

【まとめ】同じ屋台でも“裏側”はまるで別世界

お祭りの屋台は、表から見ればただの“お楽しみ空間”だが、その裏には経済構造、規制、文化の違いが息づいている。

的屋系は職人芸と経験、自治会系は地域愛と手作り感。そのどちらも、祭りの風景を支える欠かせない存在だ。

次に屋台を巡るとき、ちょっと立ち止まって「これはどっち系かな?」と観察してみると、祭りがさらに奥深く見えてくるかもしれない。

「当たりクジが本当に入ってるか…それは君の運次第だブー!」

コメント