2025年9月7日、阪神タイガースがセ・リーグ優勝を果たした──

2年ぶり、史上最速、ゲーム差17という圧勝劇。

甲子園で胴上げが舞い、ファンが泣き、実況が叫び、

その夜、大阪・道頓堀川には29人が飛び込んだ。

なぜ阪神が勝つと、川に飛び込みたくなるのか?

それは一見「バカ騒ぎ」だが、実は複雑で多層的な人間心理と文化の結晶でもある。

本稿では、阪神優勝という“きっかけ”を通じて現れる祝祭行動、

そして「道頓堀ダイブ」という奇妙な儀式の構造を、深掘りしていく。

第1章:史上最速V──2025年の藤川タイガース、強すぎた

まずは前提となる、阪神優勝の背景から確認しておこう。

- 9月7日:広島戦で2-0の完封勝利

- 大山・高寺のバッテリーが得点を演出

- 5回には才木の危険球退場もありながら継投で無失点リレー

- 優勝決定日は史上最速(9月7日)

- 藤川球児監督、就任1年目での栄冠

- 2位とのゲーム差は17、セ・リーグ過去3番目の大差

- 2位以下は全チームが“負け越し”という異例の独走状態

その圧倒的強さにふさわしい、堂々たる優勝だった。

9回、胴上げされた藤川監督を見て、甲子園は涙に包まれた。

…その直後、道頓堀の水面が揺れた。

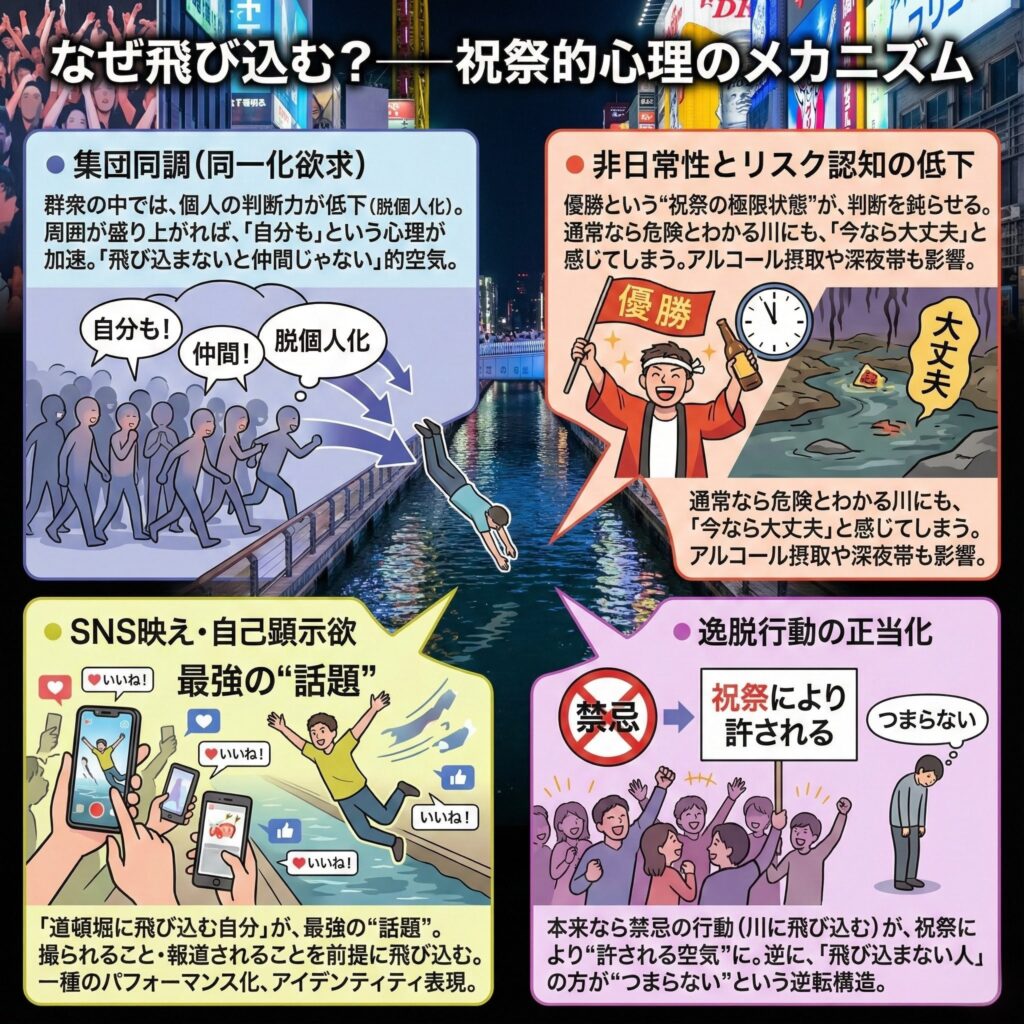

第2章:なぜ飛び込む?──祝祭的心理のメカニズム

道頓堀川ダイブは、単なる“愉快犯”の騒ぎではない。

社会心理学的には、以下の要因が組み合わさった複合現象だと考えられる。

● 集団同調(同一化欲求)

- 群衆の中では、個人の判断力が低下(脱個人化)

- 周囲が盛り上がれば、「自分も」という心理が加速

- 「飛び込まないと仲間じゃない」的空気

● 非日常性とリスク認知の低下

- 優勝という“祝祭の極限状態”が、判断を鈍らせる

- 通常なら危険とわかる川にも、「今なら大丈夫」と感じてしまう

- アルコール摂取や深夜帯も影響

● SNS映え・自己顕示欲

- 「道頓堀に飛び込む自分」が、最強の“話題”

- 撮られること・報道されることを前提に飛び込む

- 一種のパフォーマンス化、アイデンティティ表現

● 逸脱行動の正当化

- 本来なら禁忌の行動(川に飛び込む)が、祝祭により“許される空気”に

- 逆に、「飛び込まない人」の方が“つまらない”という逆転構造

「“盛り上がりの中で一線を越えちゃう”って、人間あるあるだブー…

でも川に飛び込むより、祝う気持ちを面白く伝えるセンスの方が、今の時代は断然カッコいいブー!」

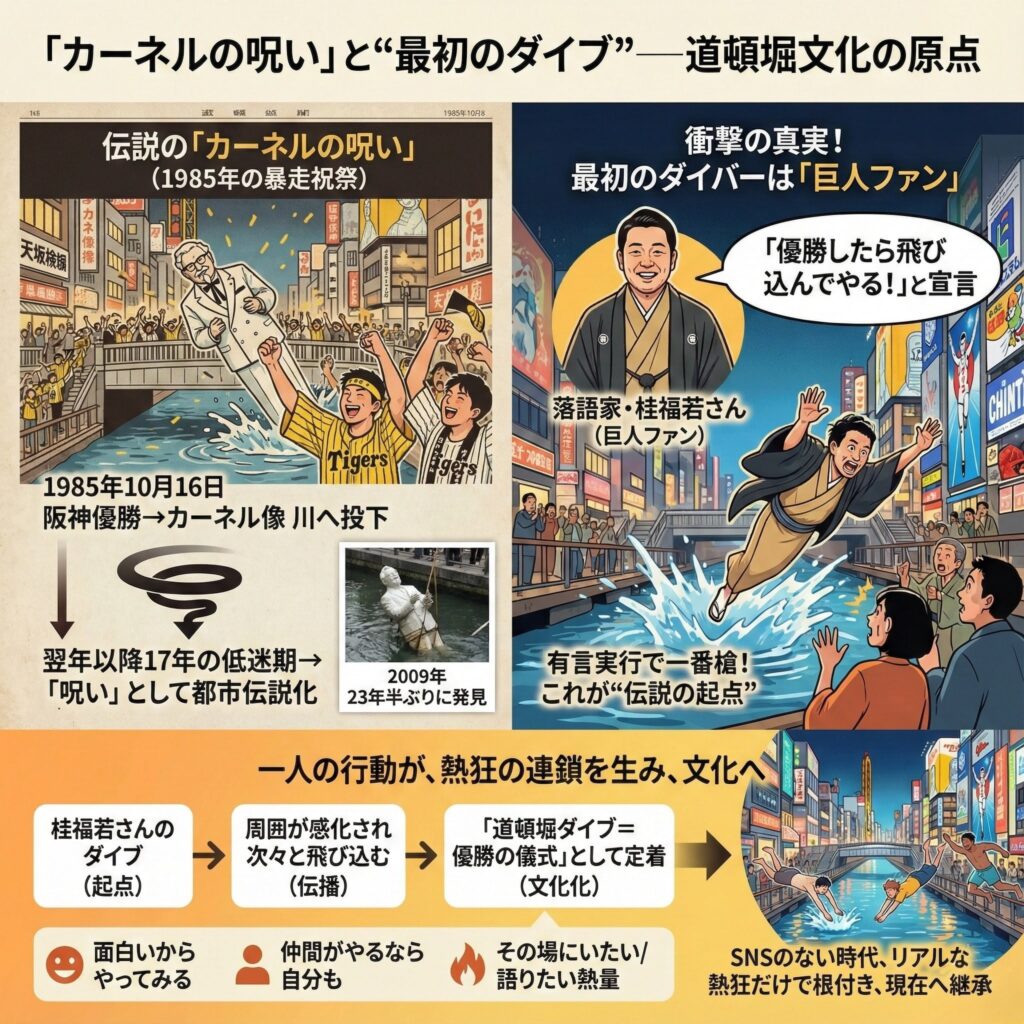

第3章:「カーネルの呪い」と“最初のダイブ”──道頓堀文化の原点

阪神優勝→道頓堀にダイブ──。

この一連の行動はもはや、関西人にとって“風物詩”とも言える存在だ。

その文化的象徴として語られるのが、1985年の「カーネル・サンダースの呪い」である。

■ 伝説の発端:1985年の暴走祝祭

1985年10月16日、阪神タイガースが21年ぶりにセ・リーグを制覇した夜、

大阪・道頓堀は歓喜に包まれ、ファンたちは半ば暴徒化していた。

その中で、ケンタッキーフライドチキン道頓堀店の店先にあったカーネル・サンダース像が、

“ランディ・バースに似ている”という理由で引っ張り出され、橋の上で胴上げされ、そのまま川に投げ込まれた。

この暴走の“呪い”が翌年以降の阪神の17年にも及ぶ長い低迷期に重なったことで、

「カーネルの呪い」として都市伝説化し、テレビ番組『探偵ナイトスクープ』をはじめメディアでも頻繁に取り上げられることとなった。

- カーネル像が川底に眠っている限り、阪神は勝てない説

- 2009年、23年半ぶりに像が発見され、話題に

■ だが──最初に飛び込んだのは「巨人ファン」だった

ここで注目すべき証言がある。

実は、道頓堀川に最初に飛び込んだのは、阪神ファンではなく“巨人ファン”だったというのだ。

その人物こそ、落語家の桂福若(かつら・ふくわか)さん。

彼は阪神の優勝を疑ってこう言い放っていた。

「阪神が21年ぶりに優勝できるわけがない。もし優勝したら道頓堀に飛び込んでやる!」

そしてその夜──阪神が奇跡の優勝を果たしたとき、彼は有言実行で本当に飛び込んだ。

まさに一番槍、これが“伝説の起点”である。

興味深いのは、この出来事が単なる偶発的な「ノリ」では終わらなかったこと。

周囲にいた人々がその“勢い”に感化され、次々と飛び込み、

最終的には「道頓堀に飛び込む=優勝の儀式」という構図が定着していくのだ。

■ 一人の行動が、文化をつくる

SNSもネットメディアも存在しない時代。

だが、この“飛び込みの祝祭”は、リアルな熱狂だけで伝播し、文化として根を張った。

- 面白いからやってみる

- 仲間がやるなら自分も

- その場にいたい/語りたい/証人でいたい

そうした“関西的情熱”が、道頓堀の川面に火を灯した。

そしてその文化は、現在に至るまで連続性をもって生きている。

「最初に飛び込んだのが“巨人ファン”って、めっちゃ皮肉だけど…

でもそれこそが、関西のノリと勢いのすごさを物語ってるブー!

一人の“やってもうた”が、伝説になっちゃうのが大阪だブー!」

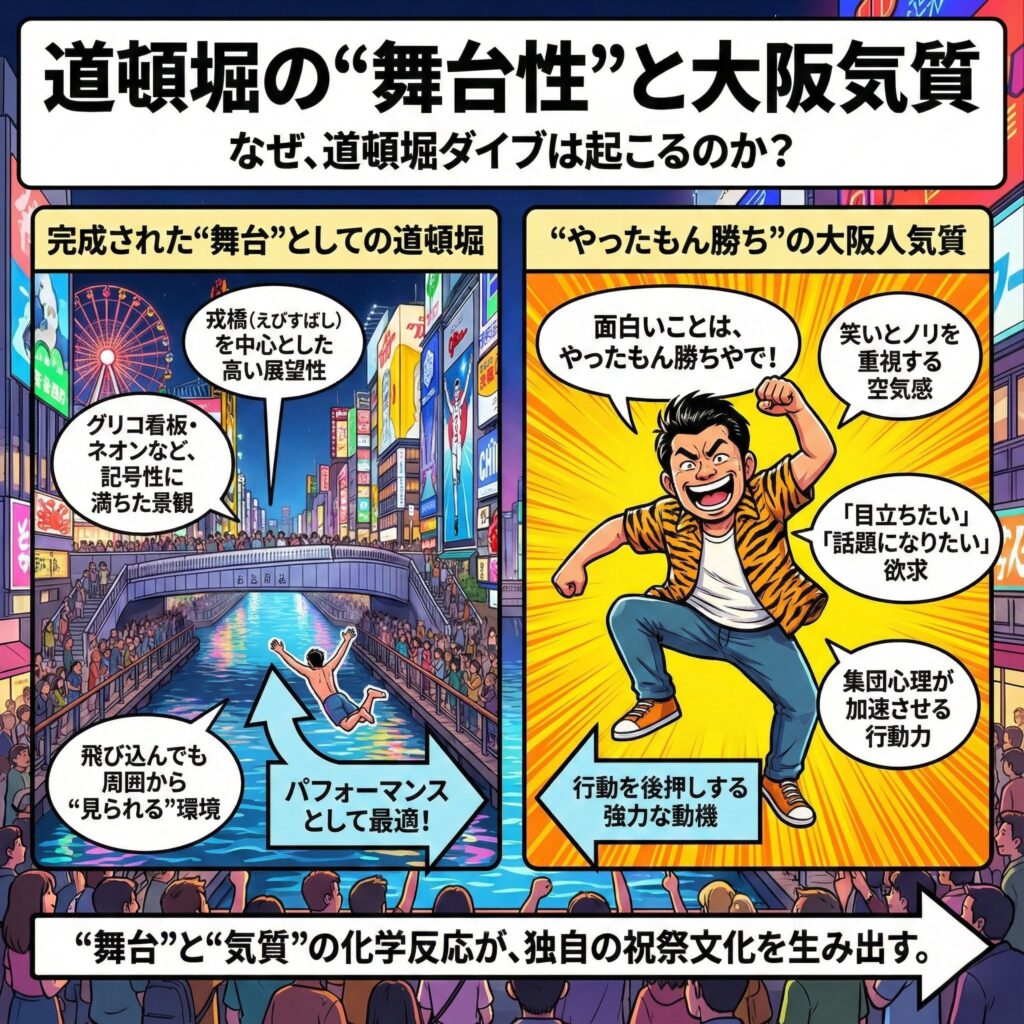

第4章:道頓堀の“舞台性”と大阪気質

なぜ飛び込みは、他の球団の優勝ではあまり起こらないのか?

それは道頓堀という場所が、あまりにも舞台として完成されすぎているからだ。

- 戎橋(えびすばし)を中心に展望性の高い構造

- グリコ看板・観覧車・ネオンなど記号性に満ちた景観

- 飛び込んでも“見られる”環境=パフォーマンスとして最適

さらに、大阪の土地柄──

「面白いことはやったもん勝ち」的な空気も、行動を後押しする。

「“飛び込んだ動画がバズるかも”…って思ったら、

バズる前に病院送りになったら元も子もないブー!

命を賭けてやるパフォーマンス、見直してほしいブー!」

第5章:止められない飛び込み、失われた命

2003年、阪神が18年ぶりに優勝した際は、約5300人が川に飛び込んだとされている。

そのうち1人は死亡。

- 川は浅く、コンクリ壁で囲まれていて非常に危険

- 水質も「便器並み」と言われるほど汚染がひどい

- 落下の衝撃・水流・病原菌──どれも命に関わるリスク

2025年の優勝では、29人の飛び込みが確認された。

大阪府警は1000人態勢での警備・橋の一方通行化などを実施していたが、

物理的抑止だけでは限界があるのが現実だ。

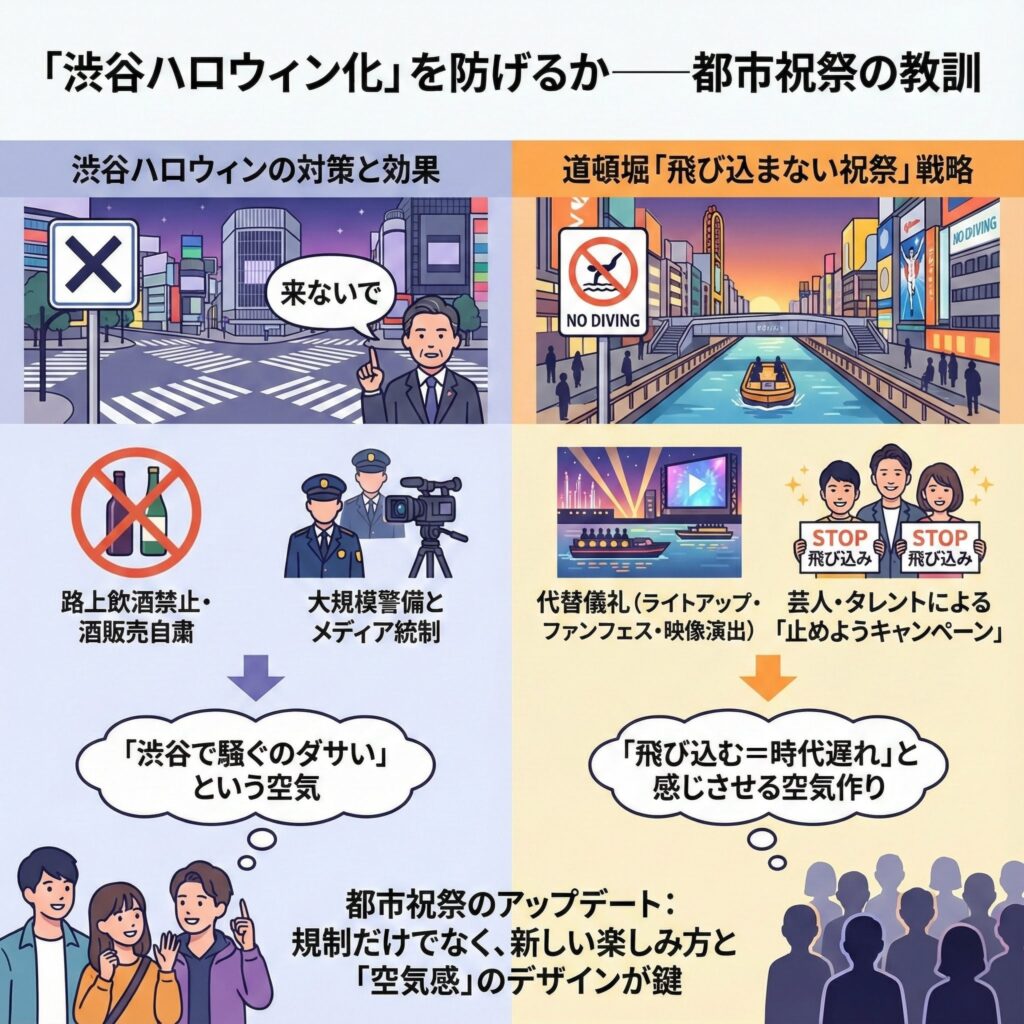

第6章:「渋谷ハロウィン化」を防げるか──都市祝祭の教訓

東京・渋谷では、近年ハロウィンの騒動を抑えるために以下の対策がとられている。

- 区長が「来ないで」と公式発信

- 路上飲酒禁止・酒販売自粛

- 大規模な警備とメディア統制

その結果、若者の間に「渋谷で騒ぐのダサい」という空気が生まれた。

道頓堀でも同様に、“飛び込まない祝祭”を創出する戦略が求められている。

- 飛び込み以外の代替儀礼(ライトアップ・ファンフェス・映像演出)

- 関西の芸人やタレントを巻き込んだ“止めようキャンペーン”

- 「飛び込む=時代遅れ」と感じさせる空気作り

最終章:歓喜の中で、忘れてはいけないこと

阪神タイガースの優勝は、関西を揺らすほどの大きな喜びだ。

その喜びを“誰かと共有したい”“身体ごと表現したい”という思いは、ごく自然な人間の感情でもある。

だが、喜びを命がけで示す必要はない。

むしろこれからの時代に求められるのは、「祝祭」と「安全」をどう共存させるかという新しいセンスだ。

- SNSで魅せる

- 街をライトアップで染める

- ファンが“語れる”演出を用意する

そんな次世代型の応援文化が、これからの阪神ファンを形づくっていくのかもしれない。

「喜びは分かち合うもの、でも命はひとつしかないブー!

飛び込まなくても、阪神愛はちゃんと伝わるブー!

“見せ方”も“守り方”も、進化していくのがホンマに強いファンだブー!」

コメント