あなたのすぐそばに、“静かに血を吸う生き物”がいる──かもしれない。

その名は、吸血マダニ。

森や山奥の話だと思っていないだろうか?

だが、彼らは今──

河川敷、公園、街の植え込み、あなたの足元にも潜んでいる。

しかもやっかいなことに、

- 刺されても痛くない

- 吸われても気づかない

- 気づいたときには病原体が体に入っている

そんな“無音の寄生”が、全国で実際に起きているのだ。

本記事では、

- マダニの生態と病気リスク

- 「都会にいない」は大誤解

- 正しい対策と服装のポイント

- 江戸時代にもあった“ダニ文化”まで

吸血マダニの知られざる実態を、注意喚起を込めて徹底解説する。

あなたの皮膚の上に、今、歩いているかもしれない。

第1章:吸血マダニ──血を吸い、病気を運ぶ「忍び寄る寄生者」

その生物は、

音もなく、気配もなく、ただ皮膚にしがみつく。

マダニ(Ixodida)──人間や動物の皮膚に取り付き、1週間以上も血を吸い続けることがあるダニの一種だ。

- 鳥・哺乳類・爬虫類に寄生

- 血を吸いながら数倍にふくらみ、栄養を吸収

- 皮膚の上を“好みの場所”を探して歩き回る

- 痛くもかゆくもないため、気づきにくい

吸血中も無痛=気づいたときには“すでに体の中に口器が刺さっている”可能性あり

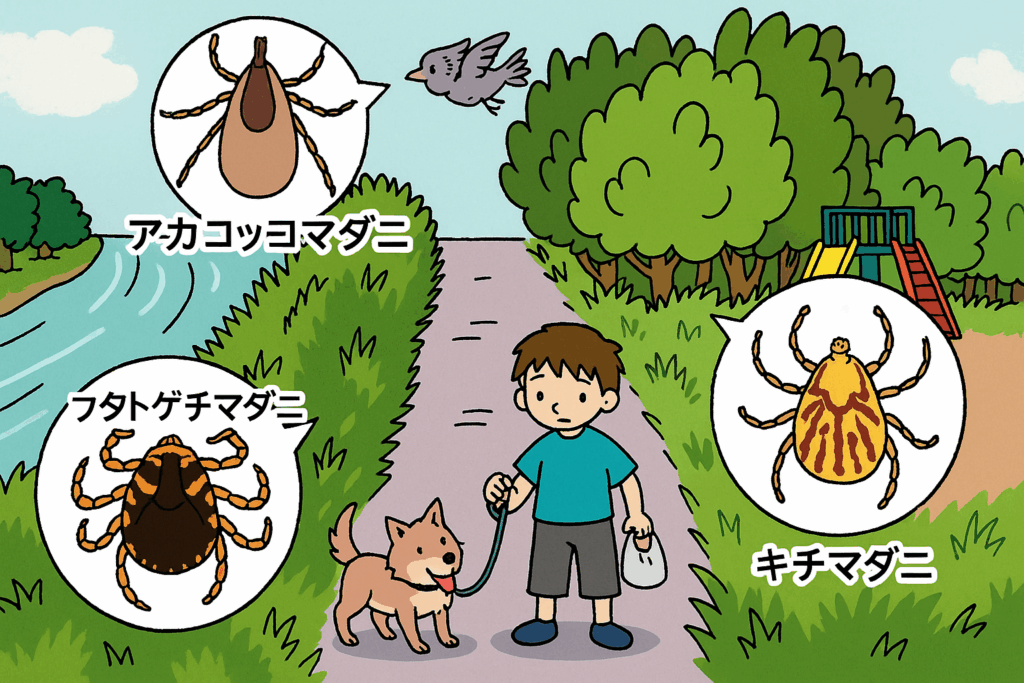

第2章:マダニは「山の生き物」じゃない

「森に行かないから大丈夫」──その油断が危ない。

マダニは野山や森林だけでなく、

- 河川敷

- 公園の草むら

- 都会の芝生

- 自宅近くの植え込み

…など、“身近な自然”にも潜んでいる。

特に、鳥類が運んでくることで、意外な場所にも生息可能になるのだ。

■ 「街中でも刺される」ケースが増加中

最近では、犬の散歩中・ピクニック中・通学路の草むらなどでも、

マダニ被害が報告されている。

第3章:血だけじゃない──「病気を運ぶ生き物」である

マダニが怖いのは、吸血そのものではなく、

吸った血を「いったん自分の体で濾過」し、“残り”を戻す仕組みにある。

このとき、マダニの体内にある病原体が逆流してくるのだ。

■ 代表的な病気

| 病名 | 内容 |

|---|---|

| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | 発熱・嘔吐・下血。致死率あり。国内で死亡例も。 |

| 日本紅斑熱 | 発疹・発熱・頭痛。潜伏期間は数日間。 |

| ライム病 | 北米やヨーロッパで多いが、日本でも報告あり。 |

一咬みが、命に関わる。マダニはただの“害虫”ではない。

第4章:どう防ぐ?マダニから身を守る5か条

マダニから身を守るには、「付けさせない・持ち込ませない」が原則。

「マダニって“吸うだけ”かと思ってたけど、“戻す”って何だブー!?

忍び寄ってくる上に、感染症のリスクもあるとか…怖すぎだブー!」

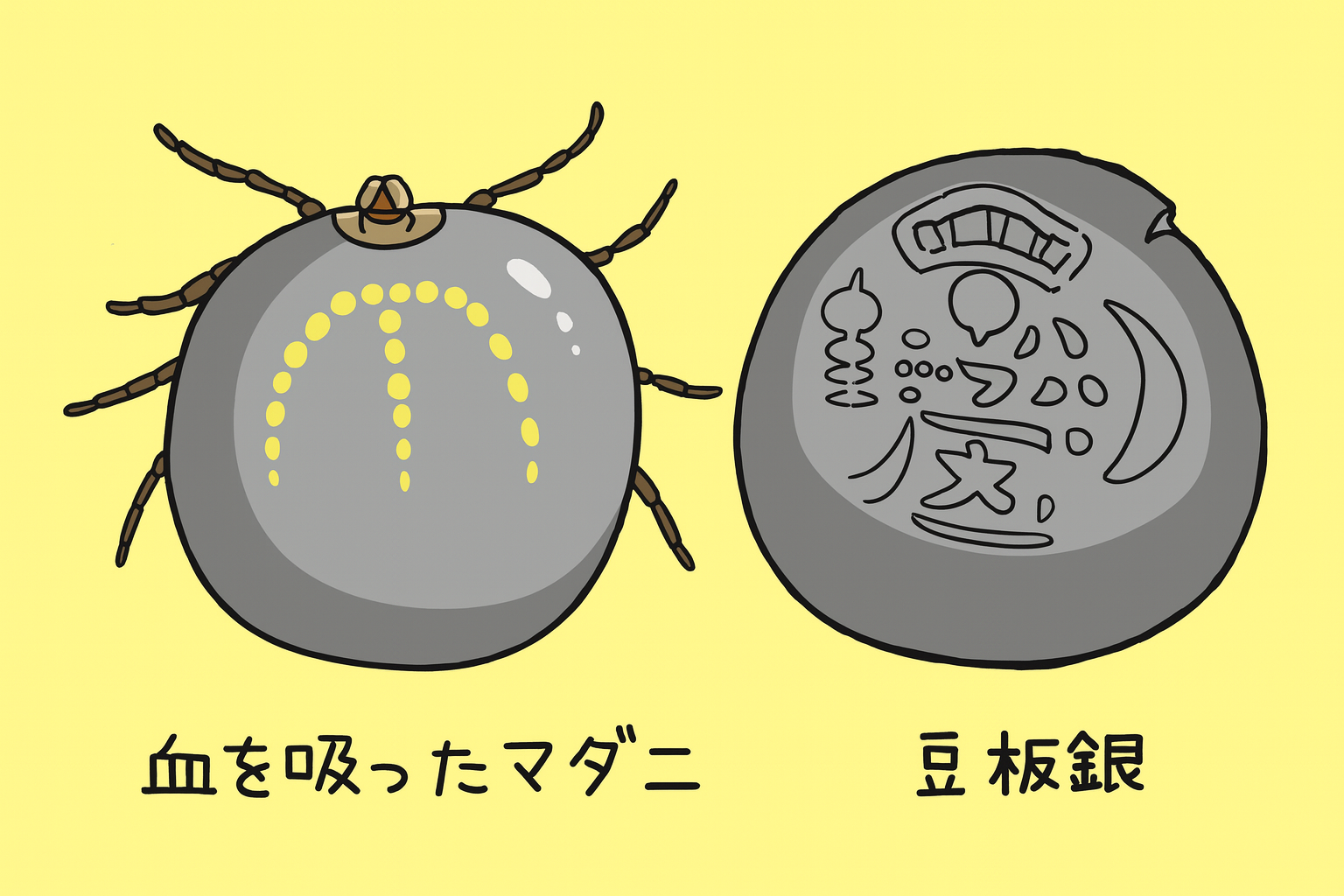

第5章:実は昔から“身近”だった?──「豆板銀=ダニ」の謎

江戸時代に使われていた「豆板銀」というお金──

その見た目から、当時の人々は「ダニ」と呼んでいた。

丸くて平たく、ぺたりと張りつくような姿。

当時からマダニの存在は身近で、“見た目のインパクト”すら文化に影響していたのだ。

まとめ:あなたの身近に“吸血者”はいるかもしれない

- マダニは、都会にもいる。

- 血を吸いながら病原体を体に戻してくる生き物。

- 皮膚の上を歩き、“気に入った場所”で刺す。

- 一咬みで命に関わる病気にかかる可能性も。

- 服装・意識・チェックでリスクは大きく減らせる!

「知ってれば防げる、けど知らなきゃ“皮膚の下”まで来ちゃうブー!

お散歩・野外レジャー・公園遊びの前に、この知識、ぜったい持っておくべきだブー!」

コメント