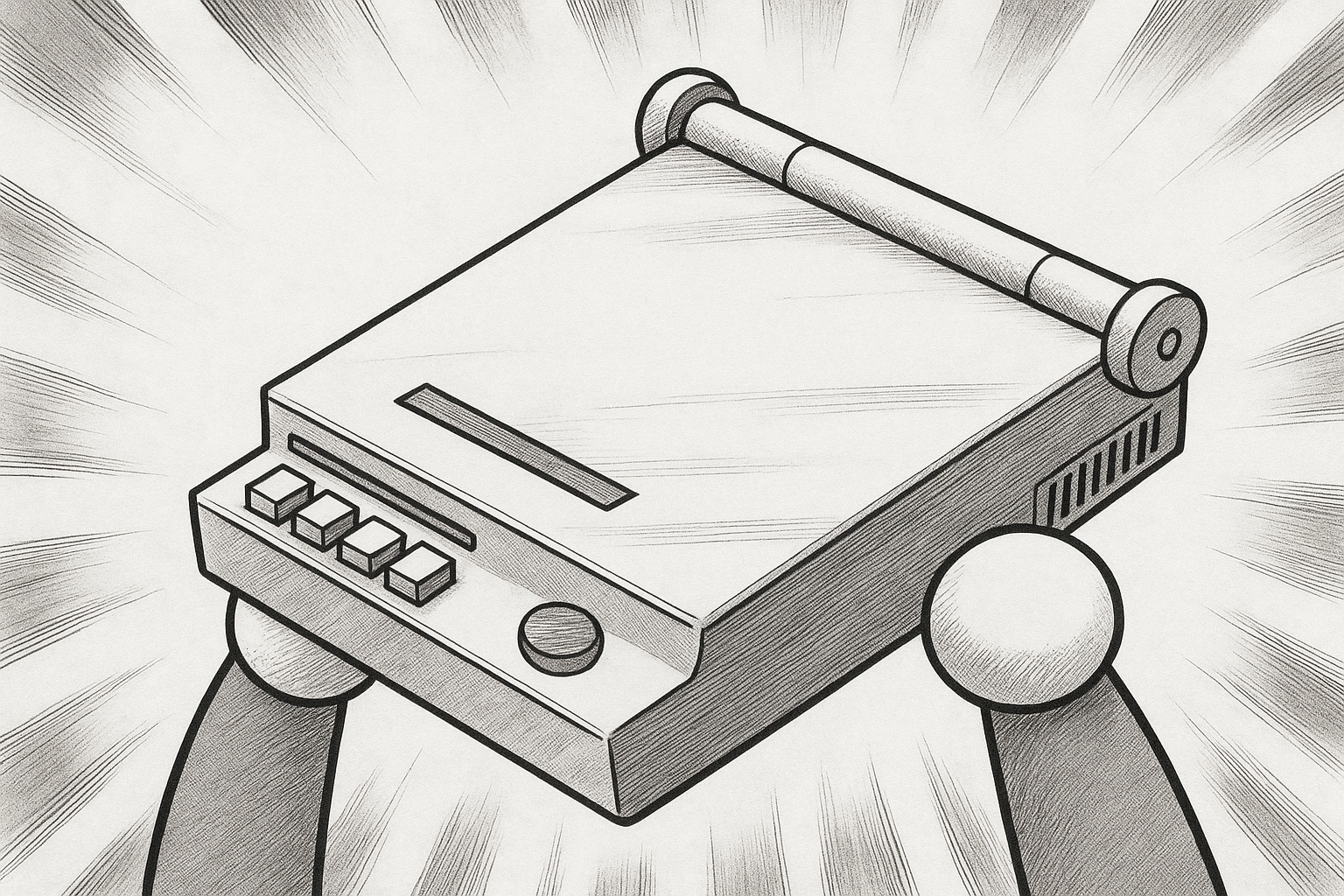

「完全しゅうせいき」──1982年の『小学二年生』に初登場したドラえもんの秘密道具。

文章や絵を“自動で完璧に修正してくれる”という機能は、まるで現代の生成AI(ChatGPTや画像修正AI)を思わせます。

40年以上前にすでに「人間の願望」を見抜き、それを未来的ガジェットとして形にした藤子・F・不二雄先生。その慧眼を、改めて振り返ります。

■ 「完全しゅうせいき」とはどんな道具?

- 紙に書いた文章や絵を通すと、自動的に完璧な形に修正してくれる装置。

- のび太は、やっていない宿題にデタラメな答えを書き込み、完全しゅうせいきに通すことで“満点の回答”に変えてしまう。

- しかも珍しく、しっぺ返しやオチの悲劇はなく、すんなりとハッピーエンドで終わる回。

ドラえもんの定番である「道具に頼って痛い目を見る」という流れから外れた、異色のエピソードでもあります。

■ 生成AIとの驚くべき類似点

現代の生成AIがやっていることは──

- 誤字脱字や不完全な文章を自然に整える(文章校正AI)

- 粗いスケッチから完成度の高い絵を生成する(画像AI)

- 曖昧な指示や“デタラメ”な入力から、意味のあるアウトプットを返す

これらはまさに「完全しゅうせいき」の機能と重なります。

のび太の“デタラメな宿題”がAIによって“完璧な答え”になる構図は、プロンプト(指示)が曖昧でもAIが補完して成果物を作る現代の姿にそっくりです。

■ F先生の真骨頂:人間の願望を未来に投影

藤子・F・不二雄先生がすごいのは、単なるSF発明を描いたのではなく──

- 「もっと上手く描きたい」

- 「完璧な文章にしたい」

- 「宿題をやってないのに済ませたい」

といった人間の切実な願望を拾い上げ、それを「未来の道具」という形にして子どもに分かりやすく提示した点です。

43年前に「AIが創作を助ける未来」を想像していたというよりも、“人間の欲望を技術で叶える”という社会の必然を直感していたのかもしれません。

■ 否定せず「肯定」する異色の展開

通常のドラえもんは「道具に頼った結果、しっぺ返しを食らう」パターンが定番です。

しかし完全しゅうせいきの回は、珍しくそのままハッピーエンド。

これは、「努力せず成果を得る」ことへの誘惑をあえて否定せず、

「技術の恩恵として享受してもいいじゃないか」という肯定的なメッセージとも解釈できます。

まるで、現代社会で「AIに頼ることは悪ではなく、新しい生産性の形」と受け止められつつある状況を、先取りしていたかのようです。

「のび太がAIの“先行ユーザー”だったなんて笑っちゃうブー!

でも“やってない宿題”が“満点回答”に化けるって、まさに生成AIだブー!」

■ まとめ

- 1982年に登場した「完全しゅうせいき」は、生成AIを予見したような秘密道具だった。

- F先生の発想の源泉は、人間の願望や社会の方向性を敏感にとらえる力。

- 「努力せず成果を得る」ことを肯定的に描いた点は、現代AIの議論にも通じる。

43年前に子どもたちへ提示されたこの物語は、いま私たちがAIとどう向き合うかを考える“未来からのヒント”なのかもしれません。

コメント