「酒と泪と男と女」。

そのフレーズだけで、“豪快に酒をあおる昭和の男”を思い浮かべる人も多いだろう。

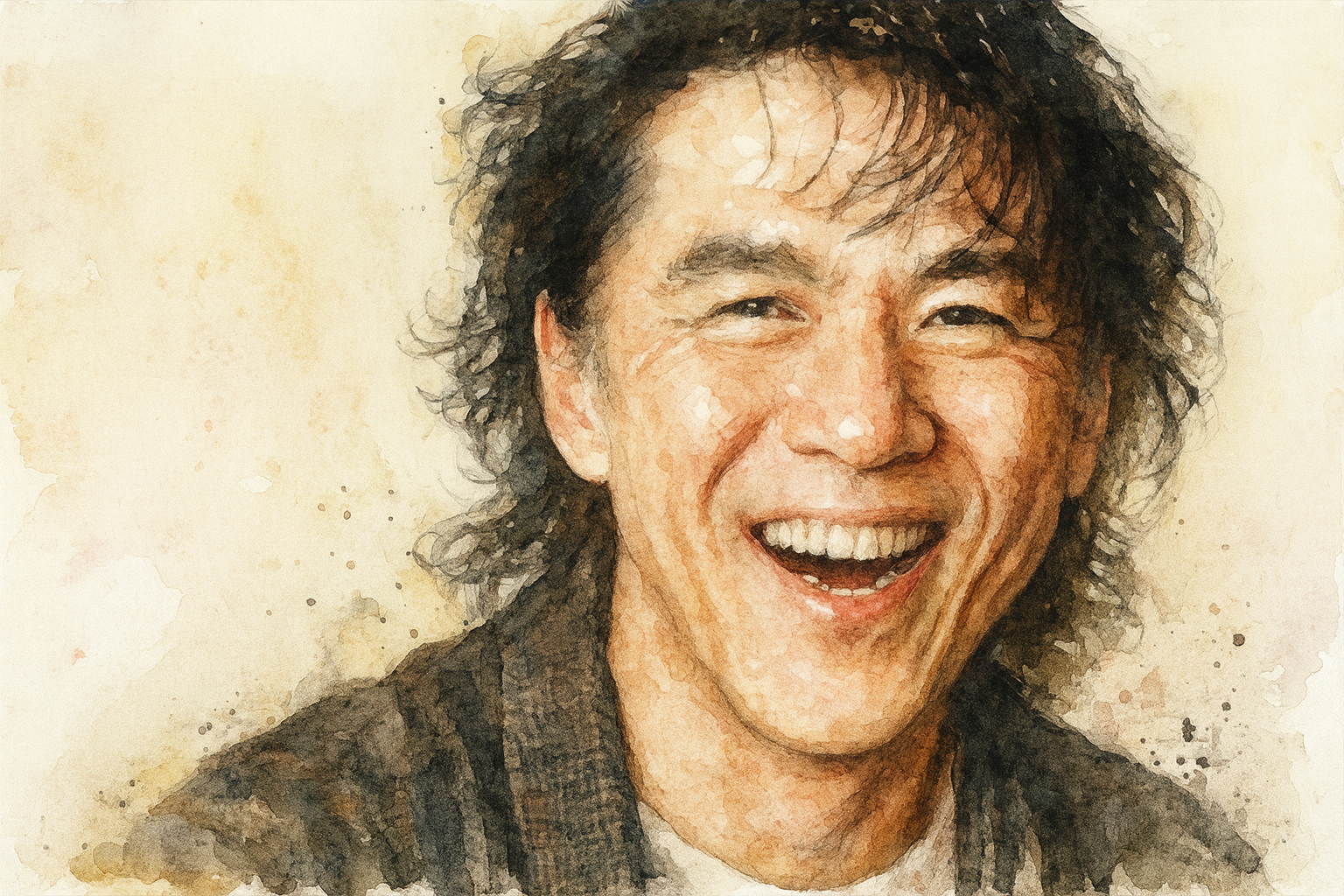

シンガーソングライター・河島英五は、まさにその象徴だった。

だが──彼は本当に「酒の飲みすぎ」で早世したのだろうか?

2001年、48歳という若さで亡くなった彼の死因は、C型肝炎を原因とする肝硬変。

じつは、彼自身が最もその“酒のイメージ”に悩み、距離を置き、

長年にわたって病と静かに闘っていたという事実は、あまり知られていない。

亡くなる2日前までステージに立ち、

“酒を断ちながら、酒の歌を歌い続けた男”の最期とは──。

今回は、河島英五という人物を、「酔いどれ伝説」ではなく、「歌に命を賭けた人間」として再考する。

第1章:酒と泪と、誤解と真実──「酒飲みの歌」の代償?

「酒と泪と男と女」──

1976年に発売され、いまも多くの人が口ずさむこの歌によって、河島英五は“酒を愛する男”の象徴となった。

- ラジオでも酒の話が多かった

- ステージでも日本酒やビールを飲みながら歌うスタイルが話題に

- 「豪快」「人情」「酔いどれブルース」──そんな言葉がぴったりの歌声

しかしそのイメージが強すぎたのか、2001年に48歳という若さで亡くなった際も、

多くの人はこう思ったはずだ。

「酒の飲みすぎで早死にしたんだろう」

──だが、それは真実ではない。

河島英五の死は、もっと静かで、長い闘病の果てにあった。

第2章:C型肝炎──静かに進行していた「見えない病」

河島英五さんの直接の死因は、アルコールの過剰摂取ではなく、

C型肝炎ウイルスによる慢性的な肝疾患──そしてそれに伴う肝硬変だった。

■ いつ感染が分かったのか?

1980年代半ば、すでにC型肝炎ウイルスへの感染が確認されていた。

当時はまだC型肝炎の治療法が乏しく、インターフェロン治療も一般化しておらず、

感染=慢性化=いずれ肝硬変や肝がんへ進行、という時代だった。

つまり河島さんは、「歌のイメージ」とは裏腹に、

20年近くもの間、静かに“肝臓の時限爆弾”と共に生きていたことになる。

■ お酒をやめていたという証言

イメージに反して──

彼は病気が判明してから、

- タバコをやめた

- お酒も基本的には飲まず、打ち上げの乾杯程度

- ステージ裏では、ビールの代わりにお茶を飲んでいた

という証言が複数残されている。

「酒を愛する男」が、“酒を断ちながら、それでも歌い続けていた”。

この静かな決意は、表には出てこなかったが、深いものがあった。

第3章:吐血、入院、そして…それでも「歌うことを選んだ」

2000年の年末。

河島英五さんの身体は、静かに、だが確実に限界に向かっていた。

■ 吐血から始まった急変

2001年1月、彼は突然吐血して救急搬送される。

検査結果は──

- 肝硬変

- 食道静脈瘤の破裂寸前

- 重度の肝機能低下

本来であれば、即座にステージを降りて静養すべき状況だった。

しかし彼は、違った。

■ ステージに立ち続けた男

医師の制止を振り切るように、彼はこう言ったという。

「歌ってる間は、病気が逃げていくんです」

そして、体調が思わしくない中でも──

- ライブに出演

- 観客の前でフルセットを歌唱

- 楽屋では酸素ボンベを手放せなかった

亡くなるわずか2日前まで、彼はステージに立っていた。

それは、命を削るような“最後の熱唱”だった。

人々が「酔いどれの詩人」だと思っていたその時、

実際には「歌で命を繋いでいた人」だったのかもしれない。

第4章:「酒と泪と男と女」は、誰よりも静かに“禁酒”した男が歌っていた

世間は“酔いどれ詩人”として彼を見ていた。

だがその実、河島英五さんは──

誰よりも酒を慎み、病と闘いながら歌を全うした男だった。

■ 音楽は「生き様」の代弁だった

「酒と泪と男と女」はたしかに酒の歌だ。

だがそれは、ただの飲んだくれの歌ではない。

- 泣いて、酔って、それでも立ち上がる人間の歌

- 感情の泥濘(ぬかるみ)を抱きしめるような詩

- 哀しみや弱さを“共感”へ変える力があった

そして彼自身、“病気と付き合いながら生きること”を、

この歌の精神そのものとして実践していた。

■ 「酒」を語りながら、「お茶」を飲んでいた男

打ち上げでグラスを持ち、「カンパーイ!」と笑っていた河島さん。

その中身がお茶だった──というエピソードは、どこか切なく、どこか優しい。

豪快な笑顔で、

禁酒の苦しみも、肝臓の痛みも見せずに、

人前では「歌う河島英五」であり続けた。

イメージと真実の間で、最も静かな闘争をしていたのは、彼自身だったのかもしれない。

第5章:歌は生きた、彼の命が尽きるその日まで──そして私たちが受け取ったもの

2001年4月16日、河島英五さんは息を引き取った。

48歳──あまりにも早い別れだった。

だが、その最期の瞬間まで彼は、

“歌いながら、生きた”。

■ 観客が見ていたのは「声」ではなく「魂」

亡くなる2日前に出演したライブでは、すでに歩くのもままならなかった。

それでもステージに上がると、声が出た。

笑顔もあった。観客を魅了する“いつもの河島英五”が、そこにいた。

- 声量が少し落ちても

- 痩せていても

- 病気を隠すように、語らず

歌の中に、彼の命があった。

まとめ:「酒と泪」のイメージを越えて

河島英五さんは「酒を愛しすぎた男」ではなかった。

正確に言えば、“酒を愛していた過去”を持ちながら、それを制限し、病と共に歌い抜いた人”だった。

- 有名な「飲んべえソング」の背後に、禁酒生活があった

- “酔いどれキャラ”のまま亡くなったわけではない

- 実際はC型肝炎と20年にわたる闘病の末に倒れた

- 最期の最期まで、歌いながら生きることを選んだ

その姿はまさに、

「歌を生きた人」「生を歌った人」と呼ぶにふさわしい。

「“酒の歌”の向こうに、こんな静かな闘いがあったなんて…胸が震えたブー…」

「河島さん、あんたはやっぱり“本物の男”だったブー」

コメント