「この秋、全国東宝系にてロードショー」

かつて、映画のテレビCMやポスターで、私たちはこの言葉を当たり前のように目にしていた。『ゴジラ』や『ドラえもん』といった国民的映画の公開を告げる、信頼の証のような響き。

しかし、いつしか私たちは、この「◯◯系」という言葉を、あまり見かけなくなったことに気づく。

その代わりに、私たちの身近にあるのは「イオンシネマ」や「109シネマズ」といった、特定の配給会社の色を持たない、巨大なシネマコンプレックス(シネコン)だ。

一体、「東宝系」や「松竹系」とは、何だったのだろうか。

なぜ、その言葉は使われなくなったのか。

そして、イオンシネマのような独立系の映画館は、業界の中でどのような立ち位置にいるのか。

本稿は、この素朴な疑問を入り口に、日本の映画業界を長年支配してきた「系列」という名の“見えざる地図”が、いかにして生まれ、そして崩壊していったのか、その壮大な地殻変動の歴史を解き明かすものである。

第一章:「系列」の時代 ― かつての映画館と配給会社の“鉄の掟”

昭和から平成の初期にかけて、日本の映画業界は、「ブロック・ブッキング(系列番組編成)」と呼ばれる、強固なシステムによって成り立っていた。

これは、大手映画会社が、自社の「配給部門」と、自社系列の映画館網である「興行部門」を、一体的に運営するビジネスモデルである。

- 大手三社による寡占体制

- 日本の映画界は、長年にわたり、東宝、松竹、東映という、製作・配給・興行の全てを手掛ける「大手三社」によって支配されてきた。

- それらは、それぞれが全国に直営、あるいは契約関係にある映画館のネットワーク(=系列)を築き上げていた。

- 「系列」の仕組みとは

- 配給会社側のメリット: 自社で製作・配給する映画を、確実に上映してくれるスクリーンを、全国規模で確保できる。

- 映画館側のメリット: 大手配給会社から、年間を通じて安定的に話題作のフィルムを供給してもらえる。

- このシステムの下では、原則として、東宝系列の映画館は東宝の映画しか上映せず、松竹系列の映画館は松竹の映画しか上映しない、という「鉄の掟」が存在した。これが、「全国東宝系にて公開」という言葉が持つ、本来の意味だった。

| かつての主要な系列 | 意味 | 主な特徴 |

|---|---|---|

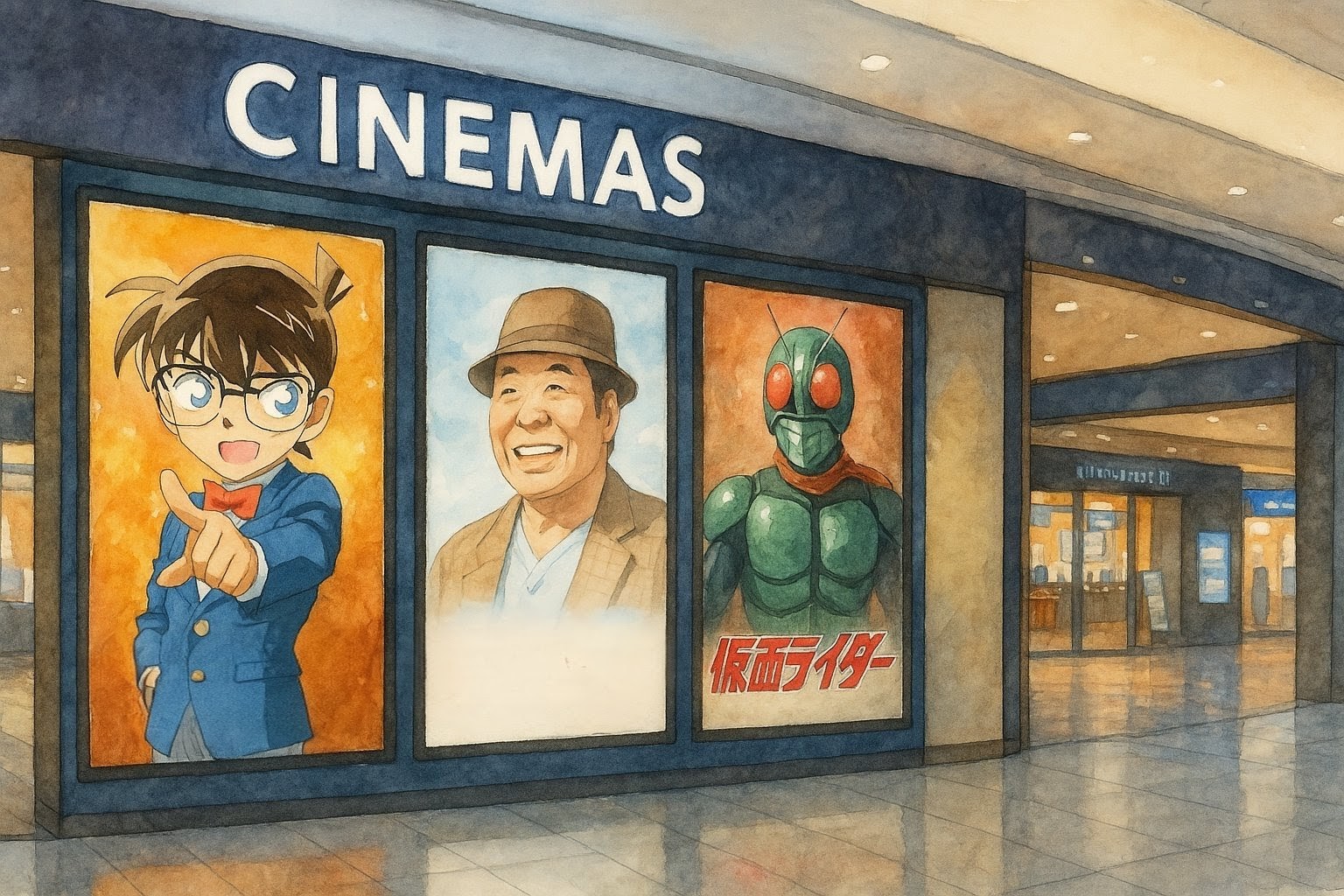

| 東宝邦画系 | 東宝が配給する邦画を上映する映画館網 | 『ゴジラ』シリーズ、『ドラえもん』など、ファミリー向け大作が中心。 |

| 東宝洋画系(T.Y.) | 東宝が配給する洋画を上映する映画館網 | ハリウッド大作などを上映する、都市部中心のネットワーク。 |

| 松竹・東急系 | 松竹が配給する邦画・洋画を上映する映画館網 | 『男はつらいよ』シリーズなど、人情味あふれる作品に強み。 |

| 東映系 | 東映が配給する邦画を上映する映画館網 | 『仮面ライダー』『スーパー戦隊』などの子供向け作品や、任侠映画が中心。 |

この強固な系列システムは、映画会社に安定した収益をもたらした一方で、系列外の独立系製作会社や、単館系の映画館がヒット作を上映する機会を奪う、排他的な側面も持っていた。

「ええっ!昔は、東宝の映画館では松竹の映画は観られなかったんだブー!?不便なんだブー!観たい映画のために、わざわざ違う系列の映画館を探さなきゃいけなかったんだブーね…」

第二章:地殻変動 ― シネコンが全てを変えた

1990年代、この鉄壁の系列システムを根底から揺るがす、黒船が到来する。

それが、「シネマコンプレックス(シネコン)」である。

1993年、ワーナー・マイカル・シネマズ(現在のイオンシネマ)が神奈川県海老名市に、日本初の本格的なシネコンをオープン。一つの施設に10前後のスクリーンを持つこの新しい形態の映画館は、瞬く間に全国の郊外へと広がり、映画業界の地図を完全に塗り替えてしまった。

シネコンがもたらした、3つの革命

- 多様な作品ラインナップの必要性: 10ものスクリーンを、一つの配給会社の作品だけで埋めることは不可能である。必然的に、東宝、松竹、東映、さらには独立系の配給会社の作品まで、あらゆる映画を柔軟に上映する「フリーブッキング」が基本となった。

- 興行会社(映画館)のパワー増大: かつては配給会社から送られてくるフィルムをかけるだけだった映画館が、どの作品を、どのスクリーンで、何週間上映するかを自ら決定する「編成権」を持つようになった。これにより、業界のパワーバランスは、「配給」から「興行(映画館)」へと大きくシフトした。

- 独立系シネコンチェーンの台頭: イオンシネマや109シネマズといった、特定の配給会社に属さない、純粋な「興行会社」が巨大な力を持つようになった。

このシネコン革命により、かつての「東宝の映画館では松竹の映画は観られない」という鉄の掟は、完全に崩壊したのである。

第三章:現代の地図 ―「系列」から「協調と競争」の時代へ

では、現代の映画館と配給会社の関係は、どのようになっているのだろうか。

【問い】TOHOシネマズで、松竹が配給する映画は上映されるのか?

【答え】はい、ごく当たり前に上映されています。

かつてのような排他的な系列関係は、ほぼ消滅した。現代の関係性は、「協調と競争」という、より複雑で流動的なものへと変化している。

| 主要な劇場チェーン | 運営会社 | 配給会社との関係性 |

|---|---|---|

| TOHOシネマズ | TOHOシネマズ株式会社 | 東宝の完全子会社。事実上、現代における「東宝系」の中核。 |

| MOVIX / 松竹マルチプレックスシアターズ | 松竹マルチプレックスシアターズ | 松竹の子会社。現代における「松竹系」の中核。 |

| T・ジョイ | ティ・ジョイ | 東映の子会社。現代における「東映系」の中核。 |

| イオンシネマ | イオンエンターテイメント | 独立系の最大手。特定の配給会社との資本関係はない。 |

| 109シネマズ | 東急レクリエーション | 独立系。かつては松竹と近い関係にあったが、現在はフリー。 |

| ユナイテッド・シネマ | ユナイテッド・シネマ | 独立系。ローソンエンタテインメント傘下。 |

現代では、例えば東映が配給する大ヒット作『THE FIRST SLAM DUNK』が、最大のライバルであるはずのTOHOシネマズやイオンシネマでも、最大級のスクリーンで上映される。

これは、配給会社にとって、自社系列のスクリーンだけでは、興行収入を最大化できないからだ。

全国のあらゆるスクリーンで上映してもらうためには、かつてのライバルとも手を組む必要があるのだ。

第四章:“見えざる優遇” ― 完全なフラット化ではない、知られざる現実

ただし、系列関係が完全に消滅したわけではない。

特に、業界最大手の東宝=TOHOシネマズの関係には、今もなお「見えざる優遇」とも言うべき、強い結びつきが存在する。

TOHOシネマズは、あらゆる配給会社の映画を上映する。

しかし、その中でも、親会社である東宝が配給する映画は、明らかに“特別扱い”される傾向にあるのだ。

- スクリーンの割り当て:

- IMAXやDolby Cinemaといった、最も集客力のある特別なスクリーンは、東宝配給の超大作(『名探偵コナン』シリーズ、『ゴジラ』シリーズなど)に、最優先で割り当てられることが多い。

- 上映期間と回数:

- 東宝配給作品は、他の配給会社の作品に比べて、より長い期間、より多い回数、上映される傾向がある。

- 劇場でのプロモーション:

- 劇場のロビーや通路でのポスター掲示や予告編の上映においても、東宝作品が最も目立つ形で展開される。

つまり、TOHOシネマズは、表向きは全ての映画を扱う「デパート」でありながら、その実、最上階の最も良い場所で「自社ブランド(東宝作品)」を売っている、という構造になっている。これは、松竹系のMOVIXや、東映系のT・ジョイにおいても、程度の差こそあれ、同様の傾向が見られる。

第五章:イオンシネマの絶対的な立ち位置 ― 独立系最大手の“中立”戦略

では、この構造の中で、イオンシネマは、どのような役割を果たしているのか。

イオンシネマは、特定の配給会社との資本関係を持たない、完全に中立な「プラットフォーム」である。

彼らの最大の武器は、全国のイオンモールに併設される形で展開する、圧倒的な店舗網と集客力だ。

- イオンシネマの戦略

- 全方位外交: 東宝、松竹、東映から、独立系の小さな配給会社まで、あらゆる配給会社と等距離で取引を行う。

- 徹底したマーケットイン: 彼らの編成基準は、ただ一つ。「どの映画が、その地域の顧客に最も求められているか」。系列のしがらみがないため、純粋に興行収入が見込める作品を、最も良い条件で上映することができる。

このため、イオンシネマは、全ての配給会社にとって、自社作品を全国津々浦々に届けるために、絶対に欠かすことのできない、最も重要なパートナーとなっているのだ。

終章:私たちは、どこで映画を観るのか ― 観客が、業界のルールを変えた

「全国東宝系にて公開」。

かつて、この言葉は、映画会社が定めた「地図」に従って、観客が映画館を選ぶ時代の象徴だった。

しかし、シネコンの登場と、それに伴う観客のライフスタイルの変化は、その地図を完全に過去のものとした。

今や、観客が、自らの生活圏にある最も便利な映画館を選び、その映画館が、観客のニーズに応えるために、あらゆる映画を上映する。主導権は、完全に観客の側へと移ったのだ。

「◯◯系」という言葉は、もはや絶対的な境界線ではない。それは、その配給会社が最も力を入れてプロモーションを行う、中心的な劇場網を示す程度の、広告的な意味合いしか持たなくなっている。

映画業界の「系列」という名の壁を壊したのは、他の誰でもない。どの映画を観るかを自らの意志で選び、チケットを購入する、私たち観客一人ひとりだったのである。

「そうだったんだブー!僕たちが、近所のイオンシネマでいろんな会社の映画を観るようになったから、業界のルールが変わったんだブーね!なんだか、すごいことだブー!僕たちの選択が、歴史を作ったんだブー!」

コメント