『〇〇社の製品から、有害物質が検出されたらしい』

『あの有名人カップル、実はもう破局しているって』

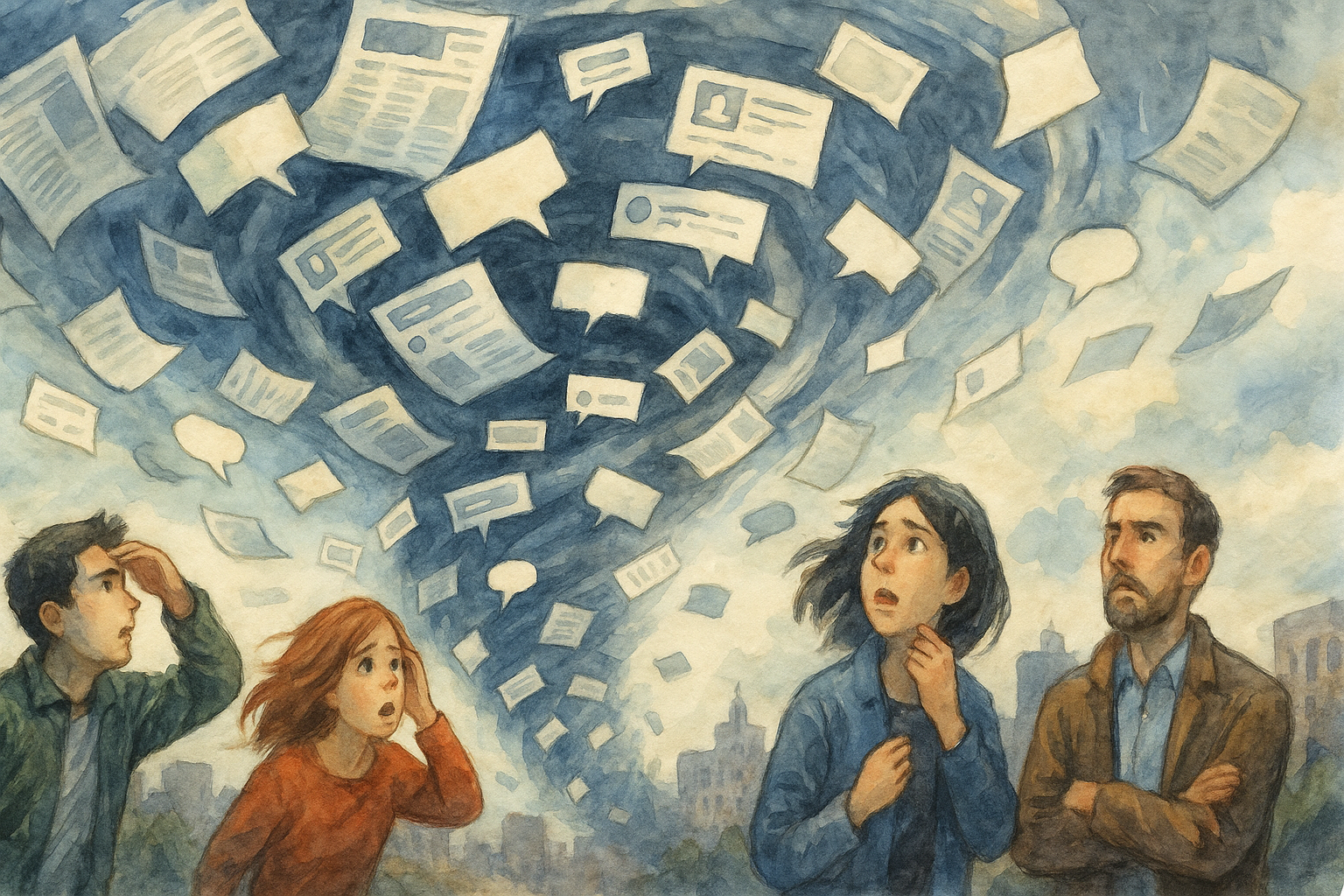

スマートフォンの画面を指でなぞれば、真実とも嘘ともつかない情報が、洪水のように私たちの目に流れ込んでくる。

私たちは、その中から興味を引くものを無意識に選び取り、時には「みんなに知らせなきゃ」という善意から、タップ一つで友人や家族にシェアしてしまう。

しかし、その指一本の動作の前に、私たちは一度、立ち止まる必要があるのかもしれない。

私たちが今、広めようとしているその情報は、一体何なのだろうか。それは、誰かが勘違いしただけの、罪のない「ガセ」なのか。それとも、誰かを陥れるために、意図的に仕組まれた、悪意ある「デマ」なのだろうか。

「デマ」と「ガセ」。

私たちはこの二つの言葉を、しばしば同じ意味の「嘘の情報」として混同して使っている。しかし、その語源と本質を深く探ると、両者の間には「悪意の有無」という、天と地ほども違う、決定的な境界線が存在するのだ。

本稿は、この二つの言葉の正体を徹底的に解剖し、現代のSNS社会でそれらがどのように生まれ、変容し、時に牙を剥くのかを分析する。そして、私たちが情報の発信者にも受信者にもなり得るこの時代に、いかにして賢明な情報の航海者となるべきか、その具体的な羅針盤を提示するものである。

第一章:デマの正体──意図的に仕組まれた、社会を蝕む“猛毒”

まず、より深刻で危険な存在である「デマ」から見ていこう。

- 語源:ドイツ語「Demagogie(デマゴギー)」

- 「デマ」の語源は、ドイツ語の「Demagogie」である。これは、古代ギリシャ語の「dēmos(民衆)」と「agōgos(導く者)」を組み合わせた言葉に由来する。

- その本来の意味は「民衆扇動」。為政者や権力者が、自らの政治的目的を達成するために、意図的に虚偽の情報を流したり、人々の感情的な部分(恐怖、怒り、嫉妬など)を煽ったりして、民衆を特定の方向へ導こうとする、極めて政治的な行為を指す。

- デマの三大要素:「意図性」「悪意」「目的性」

- この語源からも分かる通り、「デマ」が「デマ」であるためには、3つの重要な要素が必要だ。

- 意図性: それが嘘であると知っていながら、意図的に流している。

- 悪意: 特定の個人、団体、あるいは社会全体を陥れたり、混乱させたりするという、明確な悪意がある。

- 目的性: 政治的な勝利、経済的な利益、あるいは単なる社会の混乱そのものといった、達成したい明確な目的が存在する。

- この語源からも分かる通り、「デマ」が「デマ」であるためには、3つの重要な要素が必要だ。

- 歴史が証明する、デマの恐るべき破壊力

- デマは、時に人々の命さえ奪う、強力な毒となり得る。その最も悲劇的な例が、1923年の関東大震災の際に流された、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」「暴動を起こしている」というデマだ。この根も葉もないデマを信じ込んだ一部の民衆や自警団が、多くの朝鮮人、そして日本人をも虐殺するという、歴史的な悲劇を引き起こした。

- また、1973年のオイルショック時に起きた「トイレットペーパーがなくなる」というデマは、全国的なパニック買いを引き起こし、実際に品不足を招いた。これは、経済を混乱させるデマの力を示している。

このように、「デマ」とは、単なる「間違った情報」ではない。それは、社会という共同体の井戸に、意図的に投げ込まれた「毒」なのである。

第二章:ガセの正体──悪意なく広がる、厄介な“ノイズ”

一方、「ガセ」は、デマとは似て非なる存在だ。

- 語源:「お騒がせ」の俗語か

- 「ガセ」の語源は諸説あるが、「人を騒がせる」という意味の「お騒がせ」が変化したという説が有力だ。重要なのは、その語源に、デマのような政治的・扇動的な意味合いが含まれていないことである。

- ガセの三大要素:「偶発性」「無自覚」「悪意の欠如」

- 「ガセ」を特徴づけるのは、デマとは正反対の要素だ。

- 偶発性: 誰かの勘違い、聞き間違い、記憶違いなど、意図せず偶然に発生する。

- 無自覚: 情報を広めている本人も、それが嘘であるという認識がない。むしろ、真実だと信じ込んでいるケースが多い。

- 悪意の欠如: 誰かを陥れようという悪意は、基本的には存在しない。(ただし、結果的に誰かを傷つけてしまうことはある)

- 「ガセ」を特徴づけるのは、デマとは正反対の要素だ。

- 日常に溢れる「ガセ」の例

- 「あの芸能人、結婚するらしいよ。友達の知り合いがテレビ局で働いてて聞いたんだって」といった、根拠の曖昧な噂話。

- 健康食品や民間療法に関する、「〇〇を食べたら、ガンが治った」といった、科学的根拠のない口コミ。

- 災害時に善意から拡散されてしまう、「〇〇に救助が必要な人がいる」といった、古かったり、不正確だったりする情報。

これらは、発信者に悪意はないかもしれないが、結果として社会に混乱を招いたり、人々の判断を誤らせたりする、厄介な「ノイズ(雑音)」となる。

「デマ」が意図的に投げ込まれた「毒」だとしたら、「ガセ」は、誰かがうっかりこぼした液体が、川全体を少しずつ汚染していくようなもの、と言えるかもしれない。

| デマ(Demagogie) | ガセ(Gase) | |

|---|---|---|

| 語源 | ドイツ語「民衆扇動」 | 日本語「お騒がせ」など |

| 発信者の意図 | 悪意あり(嘘と知っている) | 悪意なし(真実と信じている) |

| 目的 | 政治的・経済的目的、社会混乱 | 特になし(善意や承認欲求の場合も) |

| 性質 | 意図的・計画的 | 偶発的・無自覚 |

| 喩え | 井戸に投げ込まれた「毒」 | 川に流れ込む「汚染水」 |

「なるほどだブー! 嘘だって知ってて、わざと誰かを困らせようとしてるのが『デマ』。本当だと思って、良かれと思って広めちゃってるのが『ガセ』なんだブーね。似てるけど、全然違うんだブー!」

第三章:SNS時代の悪夢──「無邪気なガセ」が「悪意あるデマ」へと“変貌”する時

かつて、この二つの境界線は、比較的明確であった。

しかし、SNSが社会のインフラとなった現代において、この境界線は恐ろしいほど曖昧になり、両者は時に融合し、より強力な「情報汚染」を引き起こしている。

その最たる例が、「無邪気なガセ」が、「悪意あるデマ」へと“進化”する現象である。

- 【STEP1】ガセの発生

- 誰かが、勘違いや不確かな情報を、悪意なくSNSに投稿する。(例:「近所のスーパーで、外国人が商品を買い占めていた」)

- 【STEP2】悪意ある者による“発見”と“加工”

- その投稿を、特定の外国人グループに憎悪を抱く人物や、社会不安を煽りたいと考えるインフルエンサーが「発見」する。

- そして、元の投稿の「悪意のなさ」を巧みに隠蔽し、「見ろ!〇〇人が我々の生活を脅かしている!」といった、強い悪意と扇動的な言葉を添えて、再拡散する。

- 【STEP3】デマへの変貌と爆発的な拡散

- この時点で、元の「ガセ」は、完全に「デマ」へとその性質を変える。

- そして、もともと排外的な感情を持っていた人々が、この加工されたデマを「我が意を得たり」とばかりに、さらに拡散させ、瞬く間にヘイトクライムや社会の分断へと繋がっていくのだ。

このように、SNSは、罪のないガセを、瞬時にして殺傷能力の高いデマへと変貌させる、恐るべき「錬金術」の装置となり得るのである。

第四章:情報の大海で溺れないために──私たちが身につけるべき“5つの浮き輪”

では、私たちはこのデマとガセが渦巻く情報社会で、どのように身を守ればよいのか。

専門家は、情報を鵜呑みにせず、一度立ち止まって考える「クリティカル・シンキング(批判的思考)」の重要性を説く。

そのための、具体的な5つのステップを紹介しよう。

- 【STEP1】情報源はどこか?を確認する

- その情報は、誰が発信しているのか? 公的な機関か、信頼できる報道機関か? それとも、匿名の個人か、正体不明のサイトか? まず、発信元の信頼性を確認する癖をつけることが第一歩だ。

- 【STEP2】一次情報(大元)に当たる

- 「〇〇という専門家が言っていた」という情報なら、本当にその専門家がそう発言しているか、元の論文や会見記録を探してみる。二次情報、三次情報になるほど、情報は歪んでいく。可能な限り、大元になった「一次情報」を探す努力が重要である。

- 【STEP3】複数の情報源を比較する

- 一つの情報だけを信じるのは危険だ。同じ出来事について、異なる立場や視点を持つ、複数のメディアがどのように報じているかを比較検討しよう。

- 【STEP4】感情的な言葉に、まず警戒する

- 「衝撃!」「悲報!」「絶対に許せない!」といった、過度に感情を煽るような言葉が使われている情報は、要注意だ。デマは、人々の冷静な判断力を奪うために、感情に訴えかける常套手段を使う。

- 【STEP5】シェアする前に、一度だけ深呼吸する

- 「これは有益な情報だ!」と思っても、すぐにシェアボタンを押さない。一度、深呼吸をして、「この情報は、本当に正確だろうか?」「これを広めることで、誰かを傷つけたり、混乱を招いたりしないだろうか?」と、自問自答する習慣をつけよう。

終章:言葉の責任──あなたの指先が、社会の未来を創る

「デマ」と「ガセ」。その違いは、「悪意」という、目には見えない、しかし決定的な一線にあった。

しかし、情報の発信者にも受信者にもなり得る私たちにとって、より重要なのは、その区別を完璧に行うこと以上に、「不確かな情報を、無責任に拡散しない」という、シンプルな倫理観を持つことかもしれない。

たとえあなたに悪意がなくても、あなたが流した「ガセ」が、誰かの手によって「デマ」という毒に作り替えられ、社会を傷つけるかもしれない。その想像力を持つこと。それこそが、現代社会に生きる私たち一人ひとりに課せられた、重い、しかし果たさなければならない「言葉への責任」なのである。

あなたの指先一つが、社会を豊かにする一滴にもなれば、社会を汚染する一滴にもなる。

その自覚を持つこと。それが、情報の大海で溺れることなく、賢明に、そして誠実に生きていくための、唯一の羅針盤となるだろう。

「僕も、面白いニュースを見つけると、すぐに誰かに教えたくなっちゃうんだブー…。でも、その前に一呼吸おいて、『これって、本当かな?』って考えるクセをつけなきゃだめだブーね。僕の指一本が、誰かを傷つけちゃうかもしれないって思うと、すごく責任を感じるんだブー…!」

コメント