風が吹くと、ざわざわと葉擦れの音を立てて一斉に揺れる、緑色のしなやかな柱。雨が降れば、その葉に玉のような露を宿す。春には、その足元から顔を出すタケノコが、食卓に季節の到来を告げる。

「竹」。それは、日本の風景の一部であり、私たちの生活や文化と、古くから深く結びついてきた植物だ。しかし、私たちは、このあまりにも身近な存在のことを、本当はどれだけ知っているだろうか。

なぜ、木の幹のような太さを持ちながら、その肌は茶色い樹皮ではなく、瑞々しい緑色なのか。なぜ、竹林という密集した群落を形成するのか。そして、なぜ竹のイメージは「和」や「漢」といった東洋の文化と強く結びつき、欧米の風景とは馴染まないのか。

本稿は、これらの素朴な疑問を入り口に、植物学的な分類から、その驚異的な成長のメカニズム、そして、美味なタケノコが、なぜ固い竹へと変貌を遂げるのかまで、「竹」という存在の知られざる正体を、科学的な事実に基づいて解き明かす、総合的なレポートである。

第一章:根本的な問い──竹は「木」ではなく、「巨大な草」である

私たちの多くが、竹を「木の一種」として漠然と捉えているかもしれない。しかし、植物学的には、これは明確な誤りである。

- 分類上の正体:イネ科タケ亜科

- 竹の正体は、「木(木本植物)」ではなく、「草(草本植物)」。分類上は、我々が主食とするイネやコムギ、トウモロコシなどと同じ「イネ科」の仲間である。竹は、イネ科植物が、途方もないスケールへと巨大に進化した、特異な存在なのだ。

「木」と「竹(草)」の決定的な違い

- 年輪の有無: 木には年輪を作る「形成層」があるが、竹にはない。一度伸びきると、それ以上太くならない。

- 樹皮の有無: 木の幹は茶色い「樹皮」で覆われるが、竹の表面は草と同じ「表皮」。だから緑色をしている。

- 成長速度: 木が数十年かけて成長するのに対し、竹はわずか数ヶ月で最大高に達する。

つまり、私たちが竹林で見上げているあの巨大な緑の柱は、植物学的には、「ものすごく背が高く、硬くなった、一本の巨大な草の茎」なのである。

「ええーっ!?竹って、木じゃなくて草の仲間だったんだブー!お米やトウモロコシのご親戚だったなんて…!言われてみれば、確かに幹の色が緑色だブー。全然気づかなかったんだブー!」

第二章:竹林の秘密──地下で繋がる、巨大な一つの生命体

なぜ竹は、森のように様々な木々が混在するのではなく、「竹林」という純粋な群落を作るのか。その答えは、地上ではなく、私たちの足元、地下深くに隠されている。

- 「地下茎(ちかけい)」という名の本体

- 私たちが地上で見ている一本一本の竹は、実は独立した個体ではない。その全てが、地下に張り巡らされた「地下茎」という、共通の根のような茎で繋がっている。

- 竹林の本当の本体は、この地下茎ネットワークそのものである。地上に林立する竹の稈(かん)は、いわばこの地下茎から生えた「枝」や「葉」のような器官に過ぎない。

- つまり、一つの竹林は、遺伝的には全く同一の、巨大なクローン(単一の生命体)なのである。これが、竹が他の植物の侵入を許さず、純粋な群落を形成する最大の理由だ。

- 驚異的な繁殖戦略

- この地下茎は、毎年、地中を縦横無尽に這うように伸びていく。そして、その節々から新しい芽を出し、それがタケノコとなって地上に顔を出す。

- ある場所に竹が全くないのに、隣接する竹林から地下茎が伸びてきて、翌年には突然タケノコが生えてくる、という現象は、この繁殖戦略によるものだ。その生命力と繁殖力は、時に人間の管理能力を超え、「竹害」と呼ばれる社会問題を引き起こすことさえある。

「なるほどだブー!竹林ぜんぶが、地下で手をつないでる、たった一つの生き物だったんだブーね!だから、みんな同じ顔(竹)をしてるんだブーか!すごいスケールの話だブー!」

第三章:タケノコの謎──なぜ若いうちだけ、美味しく食べられるのか

春の代表的な味覚、タケノコ。しかし、あの柔らかく美味なタケノコが、なぜ成長すると、食用には適さない、固い竹になってしまうのか。

- 成長の正体:「木化(もっか)」という現象

- タケノコが固くなるのは、細胞が「リグニン」という物質を蓄積していく、「木化」と呼ばれるプロセスによるものだ。リグニンは、植物の細胞壁を固め、強度を与える、いわば天然のコンクリートのような役割を果たす。

- タケノコの状態では、細胞はまだ柔らかく、水分と栄養分(アミノ酸など)を豊富に含んでいる。これが、あの独特の食感と旨味の源だ。しかし、地上に出て日光を浴びると、驚異的なスピードで細胞分裂と伸長を繰り返すと同時に、急速に木化が進行する。

- わずか10日もすれば、リグニンの蓄積が進み、組織は硬化。人間が消化できるような状態ではなくなってしまう。成熟した竹を私たちが食べられないのは、このリグニンと、さらに強度を高めるケイ酸のためである。

- アク抜きが必要な理由

- 掘りたてのタケノコをすぐに調理しなければならないのは、この木化のスピードが速いからだけではない。タケノコには、えぐみの元となる「シュウ酸」や、微量の青酸配糖体(成長過程で分解される)が含まれており、米ぬかなどを使ったアク抜きは、これらの物質を取り除き、美味しく安全に食べるための、先人の知恵なのである。

第四章:「笹」との違いと、竹の生涯における大きな謎

ここで、竹にまつわる、いくつかの素朴な疑問と、科学がまだ完全には解明できていない、大きな謎に触れておこう。

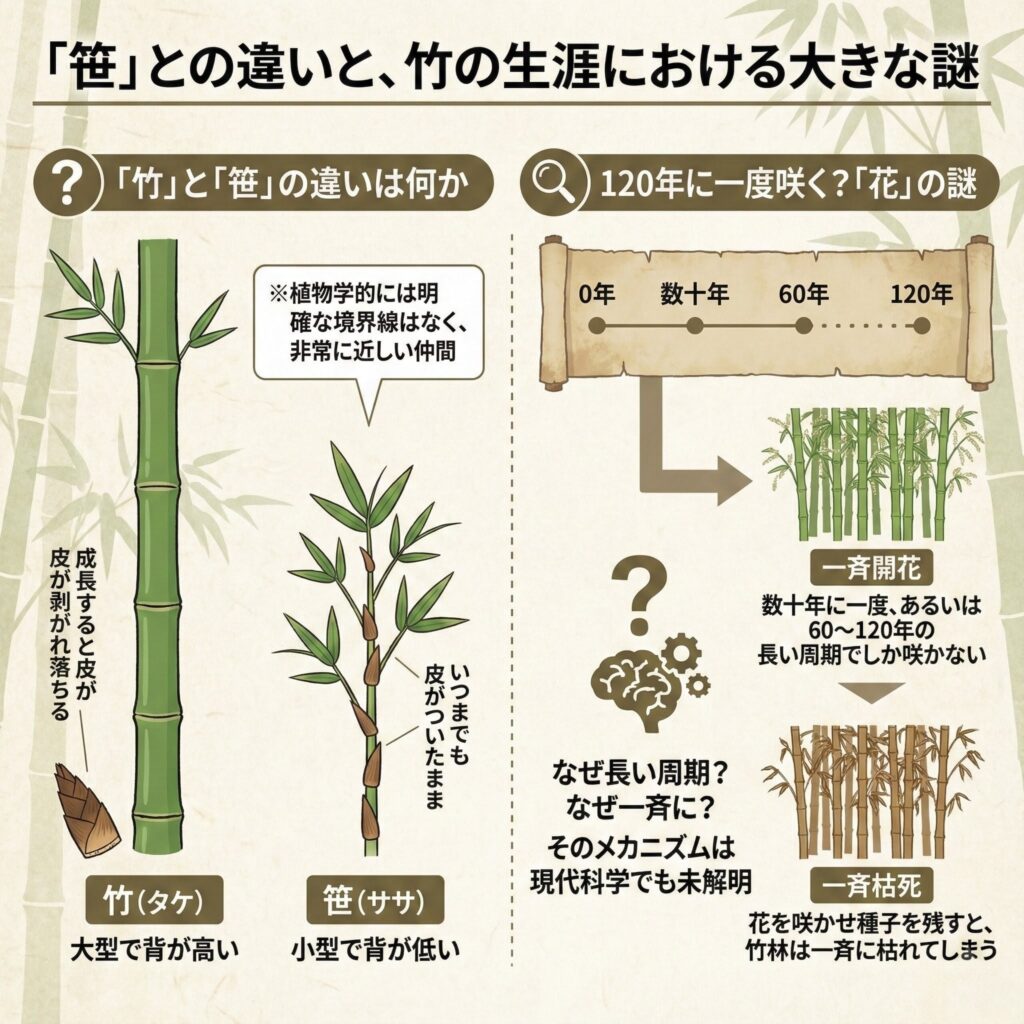

- 「竹」と「笹」の違いは何か

- 一般的に、成長すると稈の周りの皮(筍皮/じゅんぴ)が剥がれ落ちるのが「竹」、いつまでも皮がついたままなのが「笹」と分類されることが多い。また、竹の方が大型で、笹は小型である。しかし、植物学的には明確な境界線はなく、非常に近しい仲間である。

- 120年に一度咲く?「花」の謎

- 竹の生涯における最大の謎の一つが、「開花」である。竹は、数十年に一度、あるいは60年から120年に一度と言われる、極めて長い周期でしか花を咲かせない。

- さらに不思議なことに、地下茎で繋がった同じ遺伝子を持つ竹林は、広範囲にわたって、同じ年に一斉に開花することが知られている。そして、花を咲かせ、種子を残すと、その竹林は一斉に枯れてしまうのだ。

- なぜ、これほど長い周期なのか。なぜ、時計で計ったかのように一斉に開花するのか。そのメカニズムは、現代の植物学をもってしても、まだ完全には解明されていない。

第五章:その世界的立ち位置──なぜ竹のイメージは、アジアに集中するのか

竹のユニークな生態を理解した上で、次の疑問が浮かび上がる。なぜ、竹は「和」や「漢」の象徴となり、欧米の文化とは結びつかないのか。その答えは、地球規模の地理と、数千年にわたる人類史の中にあった。

- 地理的な真実:ヨーロッパには、竹が“無かった”

- 竹の仲間は、南極とヨーロッパを除き、世界中の大陸に自生している。しかし、その分布は極めて偏っており、種の多様性が集中しているのはアジア(特に東アジア、東南アジア)と南米大陸だ。

- 決定的なのは、ヨーロッパ大陸には、原生種としての大型の竹が基本的に存在しなかったという事実である。氷河期などの影響で絶滅したと考えられている。つまり、欧米の文化圏において、竹はそもそも身近な資源ではなかったのだ。

「ええーっ!?ヨーロッパ大陸には、もともと竹がなかったんだブー!?だから、西洋のお城や街並みのイメージに、竹林だけは全然出てこないんだブーか!長年の謎が、一瞬で解けたんだブー!」

竹と人類の、二つの異なる“出会い方”

- アジア(特に東アジア): 数千年前から生活に密着した「共存者」。実用的な資源であり、精神文化の象徴でもあった。

- 欧米: 大航海時代以降に出会った「エキゾチックな輸入品」。東洋の神秘を象徴する、珍しい観賞植物としての認識。

- 文化的関係性の深さ:アジアでの“共存”の歴史

- 一方で、竹が豊富に自生した中国や日本では、数千年にわたり、竹は生活と文化に不可欠な存在であり続けた。

- 中国では、紙が発明される以前、文字は「竹簡(ちくかん)」に記された。竹は文明の基盤であり、そのまっすぐな姿は君子の徳の象徴として、精神文化の根幹を成した。

- 日本でも、『竹取物語』に見られるように神秘的な存在とされ、茶道具や花器、建築材料として、独自の美意識と深く融合した。

- このように、東アジアでは、竹は実用的な資源としてだけでなく、文化や精神性の根幹に関わる、特別な存在であり続けたのだ。

- 欧米での竹:「エキゾチックな輸入品」としての出会い

- 欧米人が竹を本格的に認識したのは、大航海時代以降のことだ。彼らにとって竹は、「東洋の神秘」を象徴する珍しい植物であり、庭園を飾る観賞用や、異国趣味の家具の材料といった、限定的な用途に留まった。彼らの社会は、すでにオークやマツといった自生の「木」を前提に構築されており、竹がその基盤に組み込まれることはなかったのである。

終章:生態が、文化をかたちづくる

竹は、木ではなく、イネ科の巨大な草だった。そして、竹林とは、地下で繋がった、巨大な一つの生命体だった。そのしなやかで強靭な構造、驚異的な成長力、そして美味なタケノコという恵み。そのすべてが、この植物のユニークな生存戦略の結果なのである。

古来、日本人は竹を建材や道具、工芸品として活用し、その佇まいに美を見出し、共存してきた。しかし、その強すぎる生命力は、時に人間の管理の範囲を超え、里山を侵食する厄介な存在としての側面も見せる。

そして、そのイメージがアジアと強く結びついているのは、単なる印象論ではない。それは、竹という植物が豊富に自生していたという「地理的な条件」と、その恵みを背景に、数千年にわたり、生活と文化のあらゆる場面で活用し続けたという「歴史的な時間」が、不可分に結びついた結果なのだ。

竹の正体を知ることは、私たちの身近な自然を、より深く理解することに繋がる。そして、一つの植物の生態的な特徴が、いかにして特定の地域の文化を深くかたちづくり、世界におけるそのイメージを決定づけていくのか、という壮大な物語を、私たちに教えてくれるのである。

コメント