2025年、秋。日本列島は、静かなる恐怖に包まれている。

テレビをつければ、連日のように報じられる、クマの出没情報。ショッピングモール、住宅街の庭先、そして、子供たちが通う学校のすぐそば。かつて、それは「山の奥」で起きる、どこか遠い世界の出来事であったはずだ。しかし今、その恐怖は、我々の日常と、完全に地続きのものとなった。

人里への出没件数は、過去最悪のペースで更新され続け、それに伴い、痛ましい人身被害のニュースも後を絶たない。そして、その度に繰り返される、クマの「駆除」の報。その是非をめぐり、社会の意見は鋭く対立し、終わりなき論争が続いている。

なぜ、今、これほどまでにクマは“街”に降りてくるのか。

そして、もし明日、我々が、その漆黒の獣と対峙してしまったら、一体どうすれば、自らの命を守ることができるのか。

本稿は、この社会問題の経緯と背景を徹底的に掘り下げると共に、専門家の知見に基づいた、具体的なサバイバル術を提示する、総合的なマニュアルである。

第一章:2025年、何が起きているのか?──過去最悪の出没、その経緯

まず、なぜ、今これほどまでに社会が揺れているのか。その異常事態を、時系列で簡潔に振り返る。

- 夏:記録的猛暑と“凶作”の兆候

- 日本列島を襲った記録的な猛暑は、山々の生態系に深刻なダメージを与えた。この時点で、専門家たちは、クマの主食であるブナの実などの、深刻な不作を予測。冬眠を前にしたクマたちが、食料を求めて人里へ降りてくるリスクを、強く警告していた。

- 9月:出没情報の、急増

- 予測は、現実のものとなる。東北地方や北陸地方を中心に、市街地でのクマの目撃情報が、前年の数倍という、異常なペースで報告され始める。当初は、地方のニュースであったものが、全国ネットで報じられる時間が増え始める。

- 10月:人身被害の多発と、“アーバンベア”の恐怖

- 事態は、さらに深刻化する。住宅街への侵入が常態化し、散歩中や農作業中の住民が襲われるという、痛ましい人身被害が、全国で多発。特に、ショッピングモールの駐車場や、住宅街の真ん中で、人間を全く恐れない「アーバンベア」の存在がクローズアップされ、社会に大きな衝撃を与えた。

- 11月〜現在:駆除をめぐる“論争”の激化

- 人身被害の拡大を受け、各自治体は、やむを得ず「駆除」へと踏み切る。しかし、その様子がSNSなどで拡散されると、「あまりにも残酷だ」「他に方法はなかったのか」といった批判が殺到。人間の安全を求める声と、動物の命を尊ぶ声が、ネット上や地域社会で激しく衝突し、問題は、単なる獣害対策から、社会全体を巻き込む、巨大な“論争”へと発展している。

第二章:なぜ、クマは山にいないのか?──異常事態の背景

なぜ、これほどの異常事態が起きているのか。その原因は、決して一つではない。複数の、不幸な要因が、複雑に絡み合った結果である。

- ① 凶作:山に、食べるものがない

- 最大の原因として指摘されているのが、クマの主食であるブナやミズナラの実(ドングリ)の、全国的な“凶作”である。夏の猛暑などの異常気象が影響し、クマたちは、冬眠を前に、十分な食料を山の中で確保することが、極めて困難な状況に陥っている。

- 飢えたクマたちは、生き延びるため、危険を承知で、人間の食べ物が豊富にある“街”へと、降りてこざるを得ないのだ。

- ② “アーバンベア”の出現:人間を恐れない、新世代

- 近年、専門家たちが警鐘を鳴らしているのが、「アーバンベア」と呼ばれる、新しい世代のクマの出現だ。

- 彼らは、親の代から人里近くで育ち、人間の出すゴミの味を覚え、「人間は、自分たちに危害を加えない、食料をくれる存在だ」と学習してしまっている。彼らにとって、人間の街は、もはや恐怖の対象ではなく、魅力的な“餌場”なのである。

- ③ 緩衝地帯の消滅:森と街の“境界”が、消えた

- かつて、山と人里の間には、人が定期的に手入れをする「里山」という、緩やかな緩衝地帯(バッファーゾーン)が存在した。

- しかし、過疎化や林業の衰退により、この里山が荒廃。鬱蒼とした森が、住宅地のすぐ裏まで迫るようになり、クマが、何の抵抗もなく、街へと侵入できる環境が生まれてしまった。

「そっか…山にご飯がなくて、お腹を空かせたクマたちが、街に降りてきてるんだブー…。それに、人間を怖くないって思ってる、新しいクマもいるんだブーね…。なんだか、クマも生きるのに必死なんだって思うと、ちょっとだけ、かわいそうな気もするんだブー…。」

第三章:その時、どう動く?──遭遇時の“完全生存マニュアル”

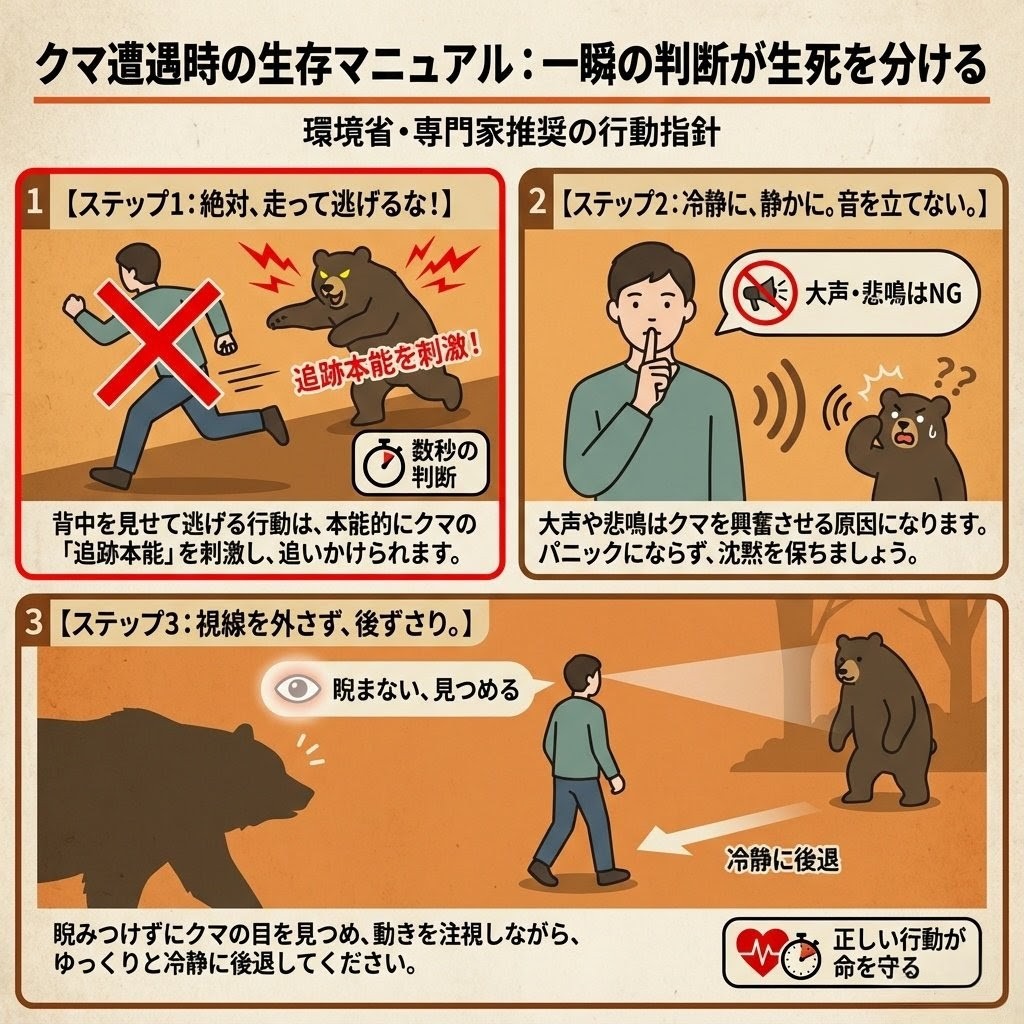

しかし、我々が同情心から油断することは、許されない。万が一、遭遇してしまった場合、生死を分けるのは、ほんの数秒の、正しい判断だ。環境省や専門家が推奨する、鉄則の行動マニュアルを、ここに記す。

- 走らない:背中を見せて逃げるものは、本能的に追いかけてしまう。

- 騒がない:大声や悲鳴は、クマを興奮させるだけ。

- 目を離さない:ただし、睨みつけてはいけない。クマの動きを見ながら、冷静に距離を取る。

【状況別:生存のための具体的アクション】

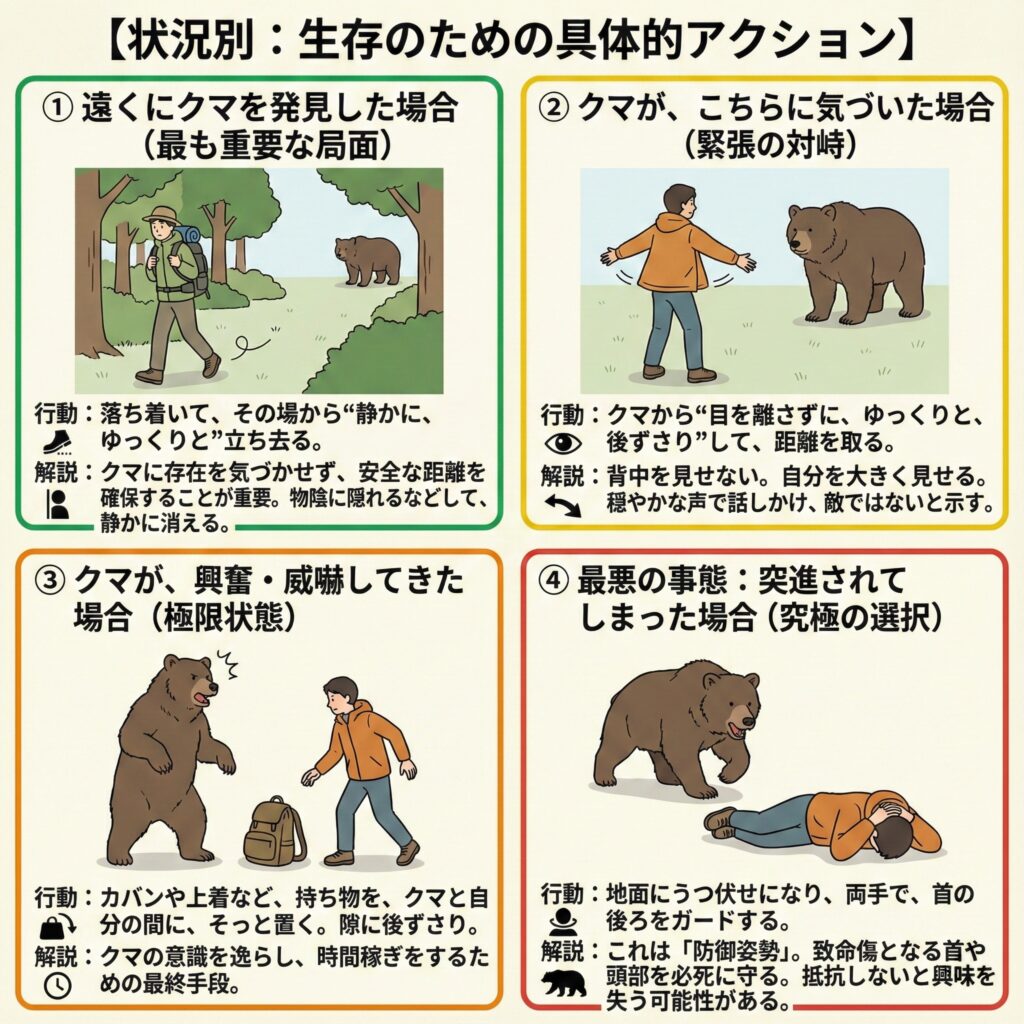

① 遠くにクマを発見した場合(最も重要な局面)

- 行動:落ち着いて、その場から“静かに、ゆっくりと”立ち去る。

- 解説:この段階で、クマに自分の存在を気づかせず、安全な距離を確保することが、最も重要だ。物陰に隠れるなどして、クマの視界から静かに消えること。

② クマが、こちらに気づいた場合(緊張の対峙)

- 行動:クマから“目を離さずに、ゆっくりと、後ずさり”して、距離を取る。

- 解説:この時、決して背中を見せてはいけない。両手を広げるなどして、自分を大きく見せることも、有効とされる。穏やかな声で、ゆっくりと話しかけるようにして、自分が敵ではないことを示す。

③ クマが、興奮・威嚇してきた場合(極限状態)

- 行動:カバンや上着など、持ち物を、クマと自分の間に、そっと置く。クマの注意がそれに逸れた隙に、後ずさりして距離を取る。

- 解説:これは、クマの意識を逸らし、時間稼ぎをするための、最終手段の一つだ。

④ 最悪の事態:突進されてしまった場合(究極の選択)

- 行動:地面にうつ伏せになり、両手で、首の後ろをガードする。

- 解説:これは「死んだふり」とは違う。両腕で、致命傷となりうる首や頭部を、必死に守る「防御姿勢」である。クマは、相手が抵抗しないと分かると、興味を失い、その場を立ち去る可能性が、わずかながらある。

- 木に登る:クマは、人間よりも、遥かに木登りが得意である。

- 死んだふり:無防備に仰向けになるのは、最も危険な行為だ。

- 子グマに近づく:近くには、100%、母グマがいる。母グマは、我が子を守るため、最も凶暴になる。

「こ、こわいんだブー…!でも、パニックになって走ったり、大声を出したりするのが、一番ダメなんだブーね…。落ち着いて、ゆっくり後ろに下がる…覚えたブー!絶対に、子グマには近づかないブー!」

第四章:駆除か、共存か。──終わりなき論争の先にあるもの

人身被害を防ぐため、やむを得ず行われる「駆除」。しかし、その度に、我々の社会は「命を奪うな」という声と、「人間の安全が最優先だ」という声の、二つに引き裂かれる。

- 駆除以外の選択肢は、ないのか?

- 専門家たちは、駆除だけに頼らない、様々な対策を提言している。

- ゾーニング(棲み分け):クマの生息地と人間の居住区を、明確に分離する。

- ベアドッグ(追い払い犬):特殊な訓練を受けた犬が、人里に出没したクマを、山へと追い返す。

- 緩衝地帯の再生:荒廃した里山を整備し、クマが近寄りにくい環境を、再び作り出す。

- 我々にできる、最初の一歩

- この問題の根本には、我々人間の生活が、無意識のうちに、クマを里へと誘い込んでいるという事実がある。

- 屋外に生ゴミを放置しない。収穫しない柿や栗の木を、庭に放置しない。これら、「クマにとっての、魅力的な餌」を、我々の生活圏から徹底的に排除すること。それこそが、悲劇を未然に防ぐ、最も効果的で、今すぐできる、最初の一歩なのである。

終章:クマは、我々の社会を映し出す“鏡”である

連日報じられるクマのニュースは、単なる「動物の暴走」ではない。

それは、我々人間が、自然との付き合い方を見失い、その“境界線”を、あまりにも曖昧にしてしまったことの、必然的な結果である。

クマは、我々の社会を映し出す、一つの“鏡”だ。

鏡に映る、飢えて、行き場を失った彼らの姿は、我々自身が、これから自然と、どう向き合っていくべきなのかを、静かに、しかし、鋭く問いかけている。

生存マニュアルを学ぶことは、もちろん重要だ。

しかし、それと同時に、我々は考えなければならない。

なぜ、彼らが、そこまでして、我々のすぐそばまで、来なければならなかったのか、その根本的な理由を。

その問いに、我々が、社会全体として、真摯に向き合わない限り、この悲劇の連鎖は、決して終わることはないだろう。

コメント