漆黒のステージに、一人の音楽家が歩みを進める。客席の咳払い一つが響くほどの静寂の中、彼がひとたび弓を弦に下ろした瞬間、ホールは圧倒的な光に満たされる。

ヴァイオリニスト、川畠成道。

彼の名前には、常に「盲目の」という枕詞が添えられる。

しかし、その演奏を一度でも聴いた者ならば、すぐに理解するだろう。彼の音楽の本質は、「闇」や「欠落」ではない。むしろ、それらを超越した先にある、あまりにも豊潤で、色彩に溢れた「光」そのものであることを。

彼は、楽譜を目で追うことはない。指揮者のタクトを見ることも、共演者の視線を感じることもない。彼の世界にあるのは、ただ純粋な「音」だけだ。その音を手がかりに、彼はオーケストラと完璧に調和し、作曲家の魂と対話し、聴衆の心の最も深い場所へと、その旋律を届ける。

本稿は、川畠成道という一人の音楽家が、いかにしてその唯一無二の音色を獲得するに至ったのか、その過酷な運命の始まりから、不断の研鑽の日々、そして、彼がその音楽を通じて何を伝えようとしているのかまでを、客観的な事実と出典に基づき解き明かす、総合的なレポートである。

第一章:光が失われていく中で、音を見出した少年

川畠成道の音楽人生は、先天性の障がいから始まったのではない。彼は、光に満ちた世界を知っていた。そして、その光が徐々に失われていくという過酷な運命と向き合うことから、彼の物語は始まった。

- 後天的な失明という現実

- 1971年、東京に生まれた彼は、健康な視力を持ってこの世に生を受けた。しかし8歳の時、祖父母との旅行で訪米中、風邪薬の副作用が原因とされる重篤な薬疹、スティーブンス・ジョンソン症候群を発症し、一時は生死の境をさまよった。 献身的な治療により一命は取り留めたものの、その後遺症で視覚に障害が残り、10歳までには完全に視力を失った。

- ヴァイオリンとの出会い

- 視力が失われていく、まさにその渦中で、ヴァイオリン指導者であった父が、彼にヴァイオリンを手渡した。 将来、目の見えない息子が一人でも生きていけるように、という親としての切実な願いからだった。10歳で本格的にヴァイオリンを始めた彼は、そこから新しい人生を見出していく。

- 耳だけが頼りの練習 ― 驚異的な暗譜能力の原点

- 彼は楽譜を読むことができなかったため、その練習方法は独特なものだった。まず、母親がピアノで楽譜のメロディを弾き、彼はその音を耳で記憶する。 次に、その記憶したメロディを、ヴァイオリンで一音一音、手探りで再現していく。この、母親が弾くピアノの音と、自らが奏でるヴァイオリンの音の往復作業こそが、彼の音楽の全ての原点となった。この幼少期の訓練が、後に世界を驚かせる、彼の驚異的な記憶力と絶対的な音感を育む土壌となったのである。

第二章:ロンドンへ──世界の舞台で、自らを磨く

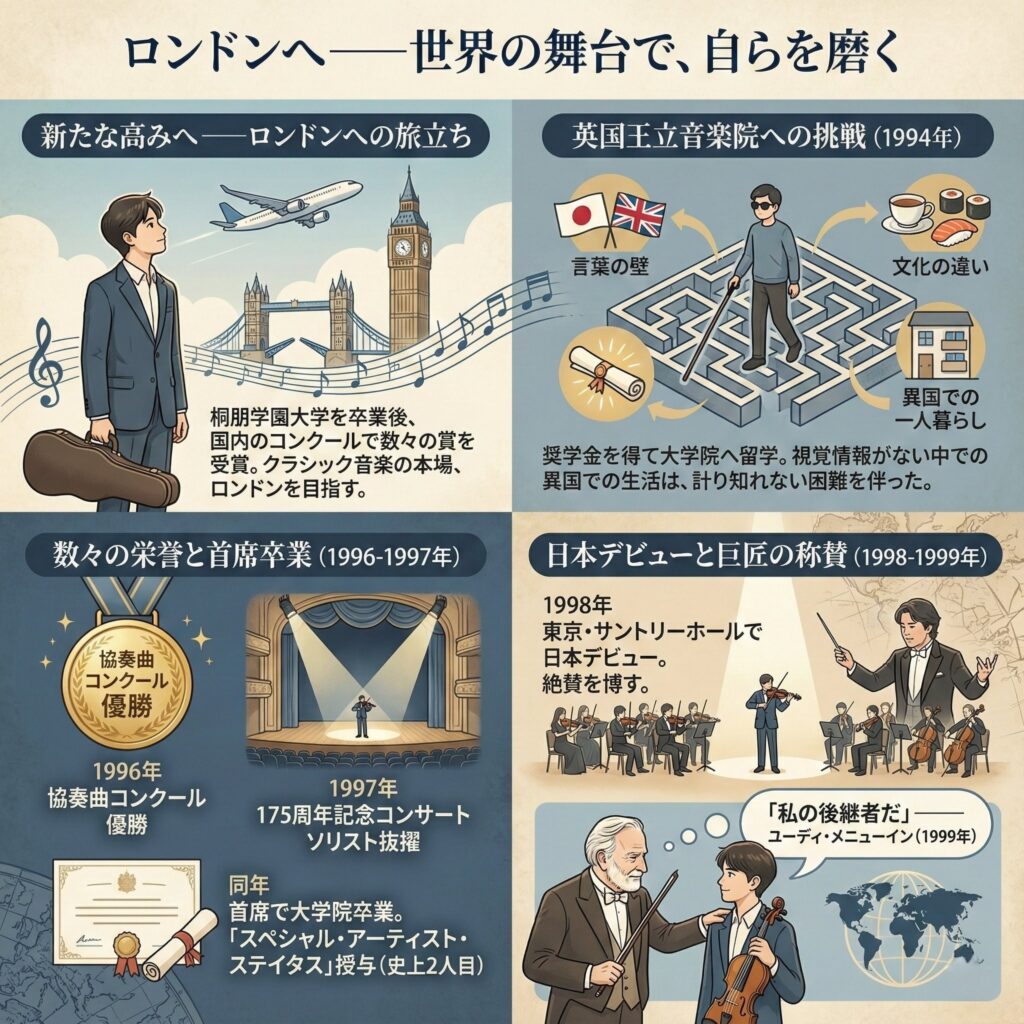

日本の音楽コンクールで数々の賞を受賞し、桐朋学園大学を卒業した彼は、更なる高みを目指し、クラシック音楽の本場、ロンドンへと旅立つ。

- 英国王立音楽院への挑戦

- 1994年、奨学金を得て英国王立音楽院の大学院へ留学。 言葉の壁、文化の違い、そして、視覚情報が一切ない中での、異国での一人暮らし。その困難は、計り知れないものがあった。

- 数々の栄誉と、デビューへの道

- 厳しい研鑽の日々は、着実に実を結んでいく。在学中の1996年には、英国王立音楽院協奏曲コンクールで優勝。 1997年には、同音楽院の175周年記念コンサートでソリストに抜擢された。 同年、彼は首席で大学院を卒業し、同音楽院史上2人目となる「スペシャル・アーティスト・ステイタス」という最高の称号を授与された。

- そして1998年、東京のサントリーホールにて、小林研一郎指揮、日本フィルハーモニー交響楽団との共演で日本デビューを果たし、絶賛を博した。

- デビュー翌年の1999年には、20世紀を代表するヴァイオリニストの巨匠、ユーディ・メニューインが「私の後継者」と彼を称賛したという逸話は、その才能が本物であることを、世界に証明する出来事だった。

第三章:川畠成道という「音」の解剖学

彼の演奏は、なぜこれほどまでに聴く者の心を捉えるのか。その音の秘密を、いくつかの側面から分析する。

- 愛器との共鳴:1770年製グァダニーニ

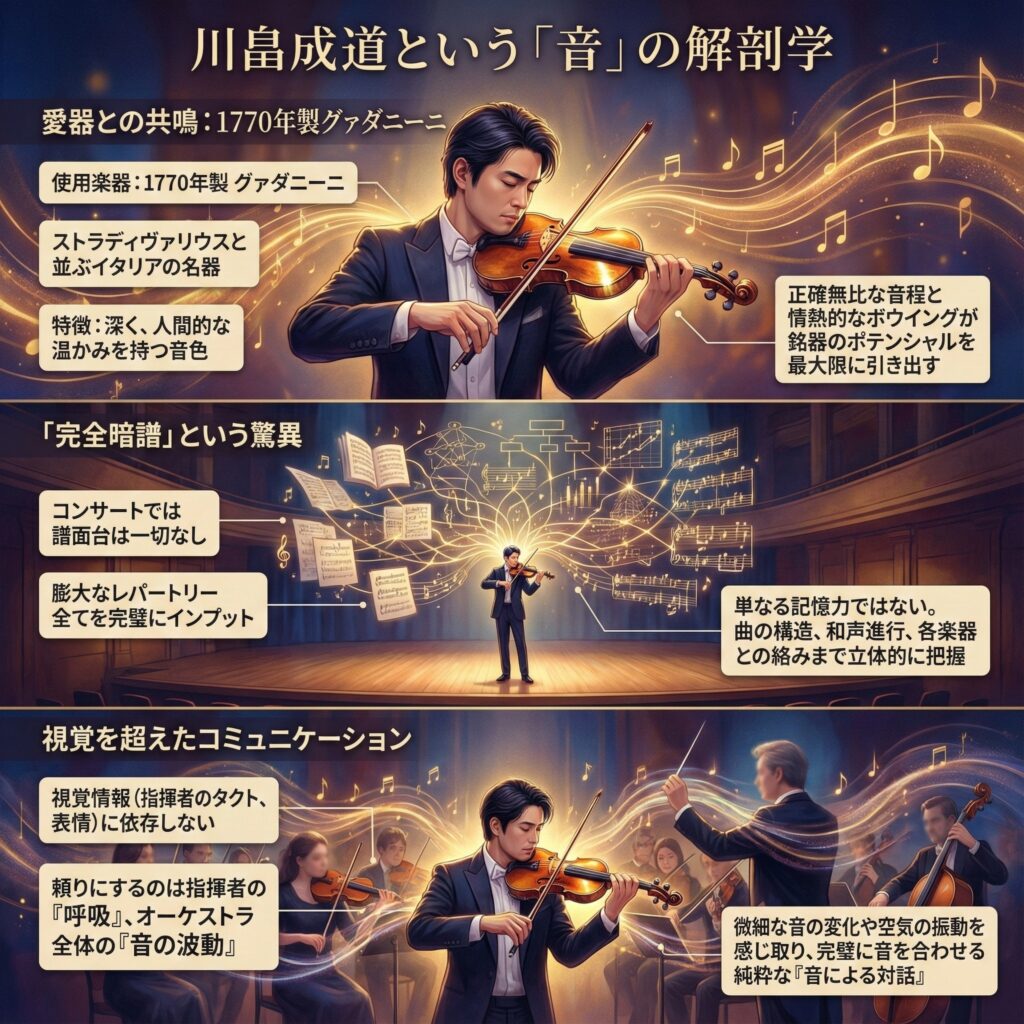

- 彼の使用楽器は、1770年製のグァダニーニである。 ストラディヴァリウスと並び称されるこのイタリアの名器は、深く、人間的な温かみを持つ音色が特徴とされる。川畠の正確無比な音程と、情熱的なボウイング(弓使い)は、この銘器の持つポテンシャルを最大限に引き出している。

- 「完全暗譜」という驚異

- 彼のコンサートでは、譜面台は一切使われない。協奏曲、ソナタ、小品に至るまで、その膨大なレパートリーの全てが、彼の頭の中に完璧にインプットされている。これは、単なる記憶力の問題ではない。曲の構造、和声の進行、各楽器との絡み合いまで、全てを立体的に把握していなければ、オーケストラとの共演は不可能だ。

- 視覚を超えたコミュニケーション

- オーケストラとの共演において、通常、ソリストは指揮者のタクトや、コンサートマスターの表情といった視覚情報に大きく依存する。しかし、川畠にはそれがない。彼が頼りにするのは、指揮者の「呼吸」、そして、オーケストラ全体が発する「音の波動」だと言われる。彼は、常人には捉えられないほどの微細な音の変化や、空気の振動を感じ取り、それに対して完璧に自らの音を合わせていく。それは、視覚情報に頼らないからこそ可能になる、より根源的で、純粋な「音による対話」と言えるだろう。

第四章:「障がい」を語り、「音楽」で超える

川畠は、自らの障がいについて、隠すことなく、しかし過度に強調することもなく、常に自然体で語り続けてきた。

- 社会貢献への情熱

- 彼は、プロの演奏家としての活動と並行して、ライフワークとして、チャリティコンサートや、全国の小・中学校、特別支援学校などを訪問するスクールコンサートを精力的に行っている。 その目的は、子どもたちにクラシック音楽の素晴らしさを伝えること、そして、自らの生き方を通じて、「夢をあきらないこと」の大切さを伝えることにある。彼の活動は教科書にも取り上げられ、文部科学省のスペシャルサポート大使も務めている。

- 「障がいは個性」という哲学

- インタビューなどで、彼はしばしば「障がいは、自分にとっては個性の一つ」と語る。 視覚を失ったからこそ、彼の聴覚は極限まで研ぎ澄まされた。楽譜に縛られないからこそ、彼は音楽そのものと、より深く向き合うことができた。彼の言葉は、失われたものを嘆くのではなく、残されたもの、そして、失ったことで得られたものを最大限に活かす、という、普遍的な人間の強さを示している。

第五章:「風邪薬」が失明を招いた機序 ― スティーブンス・ジョンソン症候群の真実

川畠氏の人生を決定づけた、この悲劇の引き金が、多くの人にとって身近な「風邪薬」であったという事実は、大きな衝撃を与える。

では、なぜ、ごく一般的な薬が、失明という、あまりにも重篤な事態を招き得るのか。

それは、特定の条件下で、人体の免疫システムが暴走する、稀な、しかし、誰にでも起こりうる可能性を秘めた、ある病気のメカニズムによるものだった。

- 病の正体:スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)

- 川畠氏を襲った病は、スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)という、医薬品に対するアレルギー反応の一種である。 これは、風邪薬を含む、特定の医薬品をきっかけに、自己の免疫システムが、自らの皮膚や粘膜を、異物と誤認して攻撃してしまう、自己免疫疾患の一種だ。

- 発症すると、高熱と共に、全身の皮膚に火傷のような水ぶくれやただれが生じ、同時に、口、消化器、そして、目の粘膜が、激しく侵される。

- 失明に至る、恐ろしいメカニズム

- SJSが失明を引き起こすのは、この免疫の暴走が、眼球の表面、特に結膜(白目の部分)と角膜(黒目の部分)に、壊滅的なダメージを与えるからである。

- 激しい炎症によって、眼の粘膜はただれ、最終的には、まぶたの裏側と眼球が癒着してしまったり、角膜の表面を正常に保つための細胞が失われたりする。 これにより、角膜は、透明性を失い、白く濁ってしまう。これが、SJSによる失明の主な原因である。

「ただの風邪薬が原因で、そんな大変な病気になることがあるんだブーか…。自分の体を守るはずの免疫が、自分を攻撃しちゃうなんて…すごく怖くて、悲しい話だブー…。」

- 誰にでも起こり得ることか? ― 「稀な副作用」と「体質」の問題

- スティーブンス・ジョンソン症候群は、年間、人口100万人あたり、数人程度しか発症しない、極めて稀な病気である。

- その発症は、特定の薬剤と、個人の遺伝的な体質との、不幸な組み合わせによって引き起こされると考えられている。 つまり、同じ風邪薬を服用しても、ほとんどの人は、全く問題が起きない。しかし、特定の遺伝的素因を持つ人が、その薬を服用した時、ごく稀に、この重篤な副作用が引き起こされる可能性があるのだ。

- 川畠氏のケースは、決して、風邪薬そのものが「毒」であったわけではない。それは、「誰にでも起こりうる、極めて稀な副作用」が、彼の身に、現実として起こってしまった、悲劇的な事例だったのである。

終章:闇の中から、光を描き続ける音楽家

川畠成道の音楽が、なぜ私たちの心をこれほどまでに揺さぶるのか。

それは、彼の演奏が、単なる技術的な完璧さを超えた、一人の人間の「生き様」そのものを、音として我々に提示するからだ。

彼の奏でる一音一音には、かつて見えていた光を失うという絶望、それを支えた家族の愛、異国での孤独な闘い、そして、音楽という新たな光を見出した歓喜、その全ての感情が凝縮されている。

彼のヴァイオリンは、闇の中から、最も鮮烈な光を描き出す。その音色は、私たちに教えてくれる。人間の可能性に限界はないこと。そして、どんな暗闇の中にも、必ず希望の光は存在するということを。

川畠成道は、これからもその弓で、世界に光を描き続けるだろう。私たちは、その奇跡のような音に、ただ静かに耳を傾ければいい。そうすれば、きっと、私たち自身の心の中にも、確かな光が灯るはずだから。

コメント