厳しい寒さの中、手袋をしていても、指先からじんじんと感覚が失われていく。やがて、指は思い通りに動かなくなり、痛いほどの冷たさに襲われる――「手がかじかむ」という、誰もが経験したことのある、不快な現象である。

私たちは、この現象を、ただ「冷たいから」と、漠然と理解している。

しかし、その時、私たちの体の中では、一体、何が起きているのだろうか。なぜ、体の他の部分よりも、指先や足先が、特に「かじかみ」やすいのか。

そして、この不快な状態から、一刻も早く回復するためには、どうするのが最も有効なのだろうか。手をこする? 息を吹きかける? それとも、何か、もっと科学的な、別の方法があるのだろうか。

本稿は、この日常的な現象の裏側にある、人体の精巧なメカニズムと、科学的根拠に基づいた、最も有効な対処法、そして、絶対にやってはいけない危険な温め方までを解き明かすレポートである。

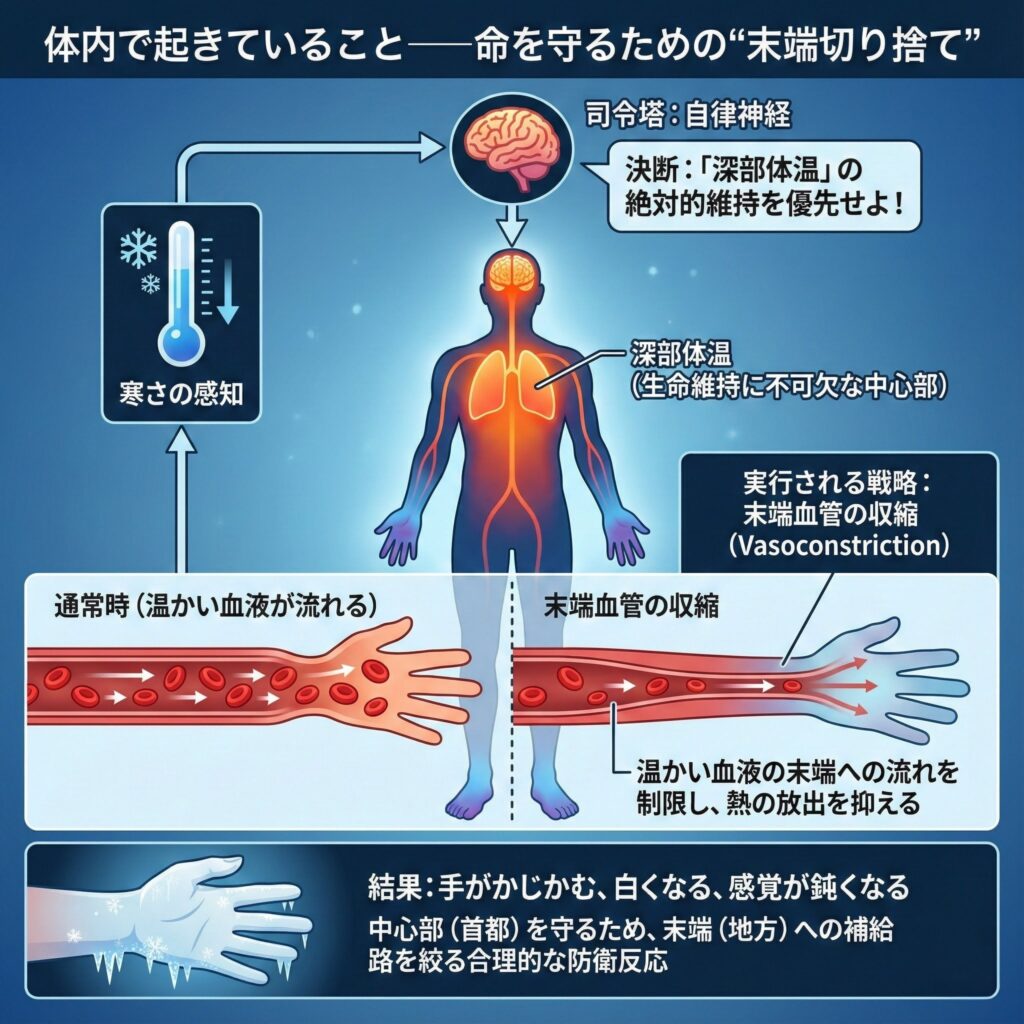

第一章:体内で起きていること──命を守るための“末端切り捨て”

手がかじかむ現象を理解するには、まず、寒さに晒された時、私たちの体が、何を最優先で守ろうとしているのかを知る必要がある。

- 司令塔の決断:「深部体温」の絶対的維持

- 人間の体は、外部の温度に関わらず、体温を常に一定に保とうとする機能を持っている。この司令塔となっているのが自律神経である。

- 体が「寒い」という刺激を感知すると、自律神経は、生命維持に不可欠な、心臓や脳といった体の中心部(深部体温)の温度を、何よりも優先して維持しようと指令を出す。

- 実行される戦略:末端血管の収縮(Vasoconstriction)

- そのために行われるのが、手や足といった体の末端部分の血管を、強制的に収縮させるという反応だ。血管を細くすることで、温かい血液が末端へ流れる量を制限し、体表面からの熱の放出を最小限に抑えるのである。

- 手がかじかむ、白くなる、感覚が鈍くなる、といった現象は、いわば、体の中心部という“首都”を守るために、末端の“地方都市”への補給路を、一時的に絞るという、極めて合理的な、体の防衛反応の結果なのだ。

「ええーっ!?僕の体が、勝手に手足を“切り捨て”てたなんて、知らなかったんだブー!でも、大事な心臓や脳を守るための、苦渋の決断だったんだブーね…。なんだか、健気で泣けてくるんだブー…。」

第二章:有効な温め方の比較考証──何が、最も早く血流を回復させるか

では、この血流が制限された状態から、最も早く、そして安全に回復するには、どうすれば良いのか。いくつかの代表的な方法を、科学的な観点から比較してみよう。

- 方法①:手をこする

- メカニズム: 摩擦熱によって、皮膚の表面温度は一時的に上がる。

- 評価: これは、冷たい血液を、その場で温めているに過ぎず、体の中心からの、新しい、温かい血液の供給には、直接的には繋がらない。効果は、限定的と言える。

- 方法②:息を吹きかける

- メカニズム: 呼気に含まれる熱と水分で、一時的に皮膚表面を温める。

- 評価: 効果は、さらに限定的で、持続性も低い。気化熱によって、かえって冷えを助長する可能性すらある。

- 方法③:指をグーパーと動かす

- メカニズム: 指の筋肉を動かすことで、筋肉自体が熱を発し(熱産生)、また、筋肉のポンプ作用によって、血行を促進する効果がある。

- 評価: ある程度の効果は期待できる。しかし、血流そのものが、体の司令によって制限されている状況下では、効果は緩やかである。

- 方法④:腕を大きく、あるいは、上下に振る

- メカニズム: 腕を振るという動作は、指先に向かって遠心力を生み出す。この物理的な力が、心臓から送り出され、体の中心部に留まっていた温かい血液を、収縮して狭くなっていた末端の血管へと、強制的に送り込む手助けをする。

- 評価: この方法は、他の方法とは根本的に異なり、「体の中心部で温められた、新鮮な血液」そのものを、物理の法則を利用して、最も効率的に、指先という末端組織へと送り届ける方法である。科学的根拠に基づいた、最も有効な応急処置と言える。

かじかんだ手の温め方・効果比較

- 手をこする: △(摩擦熱のみで、効果は限定的)

- 息を吹きかける: ×(効果は一瞬。気化熱で逆に冷える可能性も)

- 指をグーパー: 〇(筋肉の熱産生とポンプ作用で、緩やかに血行促進)

- 腕を振る: ◎(遠心力で、温かい血液を強制的に末端へ送る、最も有効な方法)

「なるほどだブー!ただグルグル腕を回してただけなのに、遠心力で血を送ってたなんて、科学的だったんだブー!おばあちゃんの知恵袋って、すごいんだブーね!」

第三章:絶対にやってはいけない、危険な温め方

一方で、良かれと思ってやった行為が、かえって組織に深刻なダメージを与えてしまう危険性もある。

- いきなり熱湯や火にあてるのは厳禁

- 感覚が麻痺しているかじかんだ手を、いきなりストーブの火にかざしたり、熱いお湯につけたりする行為は、火傷(低温やけどを含む)のリスクが非常に高い。

- また、急激な加温は、血管にダメージを与えたり、「再灌流障害(さいかんりゅうしょうがい)」という、血流が再開する際に、組織にダメージを与える現象を引き起こしたりする可能性も指摘されている。

- 最も安全な温め方

- もし、屋内で安全に温めることができる状況であれば、38〜40度程度の、ぬるま湯に、ゆっくりと手や足を浸し、15〜30分ほどかけて、徐々に温めるのが、最も安全で効果的な方法である。

終章:人体という、精巧なシステムとの付き合い方

結論として、手がかじかむのは、体の中心を守るための、精巧な防衛反応であった。

そして、その状態から最も有効に回復するための応急処置が、遠心力という物理法則を利用して、温かい血液を末端に送り込む「手を振る」という行為なのである。

それは、単なる気休めでも、古くからの“おまじない”でもなかった。私たちの祖先が、経験則として見出し、受け継いできたこのシンプルな動作には、人体の、精巧で、しかし、時に融通の利かない防衛システムと、それを補うための、科学的な知恵が、見事に融合していたのだ。

この小さな知恵は、私たちが、自らの体という、最も身近で、最も精巧なシステムと、いかにして、より良く付き合っていくべきかを、教えてくれるのである。

コメント