寒い冬の日、私たちを、その温もりで優しく包み込んでくれる、こたつ。その中心から伸びる、一本のコード。それは、ただの電源コードではない。私たちの記憶の中にある「こたつのコード」は、決まって、少し毛羽立った“布”で覆われ、そして、どこか懐かしい“シマシマ模様”をまとっている。

しかし、冷静に考えれば、不思議なことだ。現代の電化製品のコードが、ほぼ例外なく、ツルツルとしたビニールやゴムでできている中で、なぜ、こたつのコードだけが、今もなお、この、どこか古風なデザインを守り続けているのだろうか。

本稿は、この、ニッポンの冬の、お馴染みの脇役の謎を、法律による厳格な安全基準と、そして、「見た目」や「肌触り」といった、日本人の感性に訴えかける、デザイン哲学という、二つの側面から解き明かすレポートである。

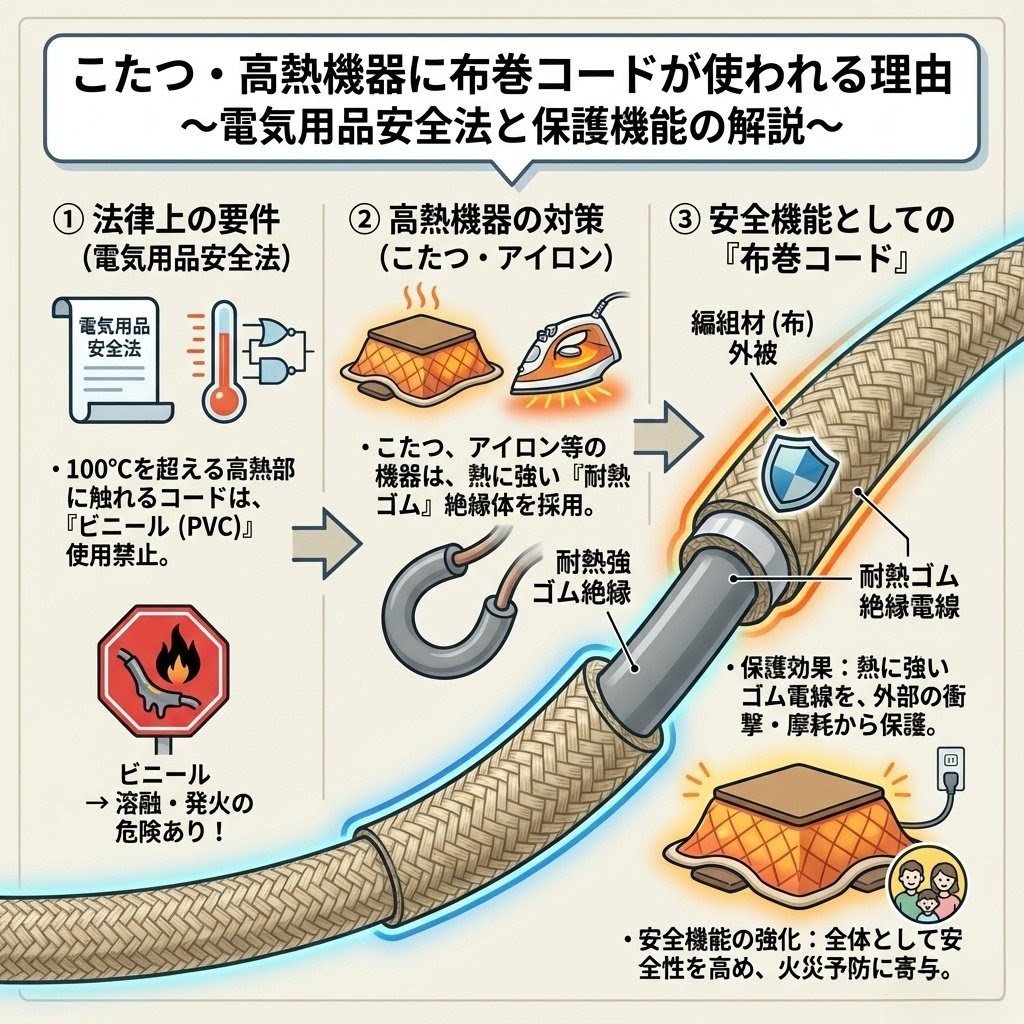

第一章:なぜ「布張り」なのか?──法律が定める、絶対の安全基準

こたつのコードが、一般的な家電製品のビニールコードと、根本的に異なる素材でできている、その最大の理由は、法律によって、厳しく定められている。

- 「電気用品取締法」という、鉄の掟

- 日本の「電気用品取締法」には、「温度が100度を超える部分に触れる恐れのある電線等は、ビニールコード以外のものであること」という、明確な規定がある。

- こたつとアイロンの「宿命」

- こたつは、その内部のヒーター部分が高温になるため、コードが、その熱源に接触する可能性が、常に存在する。同様に、アイロンも、その本体が高温になるため、同じリスクを背負っている。

- 一般的なビニールコードは、熱に弱く、100度を超えるような高温に触れ続ければ、溶けたり、発火したりする危険性がある。

- そのため、この法律に従い、こたつやアイロンのコードには、ビニールではなく、より耐熱性の高いゴムで絶縁されたコード(ゴムコード)の使用が、義務付けられているのだ。

- 布は、その“上着”

- つまり、私たちが「布」だと思っている部分の、さらにその内側には、法律の基準をクリアするための、頑丈なゴムコードが隠れている。布は、そのゴムコードを、さらに覆うための、いわば“上着”の役割を果たしているのである。

「ええーっ!?ただの布だと思ってたけど、本当の理由は、火事を防ぐための法律だったんだブー!?しかも、布の下には、ちゃんと熱に強いゴムが隠れてたなんて…!知らなかったんだブー!」

第二章:なぜ、わざわざ「布」で覆うのか?──“むき出し”が、消費者に嫌われた歴史

法律が求めているのは、あくまで「ゴムコード」の使用である。ならば、なぜ、その上から、わざわざ、コストをかけて、布で覆う必要があるのだろうか。その答えは、過去の、ある“失敗”の歴史の中にあった。

- ゴムむき出し製品の、不評

- 実は、過去に、ゴムがむき出しになった状態のコードを採用した製品が、市場に出回った時期があった。

- しかし、この「ゴムむき出し」コードは、消費者の反応が、芳しくなかった。

- 消費者が「NO」を突きつけた、二つの理由

- 理由①:肌触りの問題。 こたつは、その特性上、コードが、素肌に触れる機会が多い。その際、ゴムがむき出しのままだと、ひんやりとした、不快な感触を与えてしまう。

- 理由②:見た目の問題。 黒やグレーの、無機質なゴムコードは、家族団らんの象徴である、こたつの持つ、温かみのある佇まいとは、調和しなかった。

- これらの理由から、メーカーは、消費者の声に応える形で、再び、元の「布張り」へと、回帰していった、という経緯がある。

「なるほどだブー!確かに、あの黒いゴムのコードがこたつから出てたら、全然くつろげないんだブー!法律を守るだけじゃなくて、僕たちの気持ちまで考えてくれてたんだブーね!」

第三章:なぜ「しま模様」なのか?──そこに、深い理由は“無かった”

では、最後の謎。なぜ、その布は、多くの場合、「しま模様」なのだろうか。そこには、何か、特別な機能や、象徴的な意味が、隠されているのだろうか。

- 「特に理由はありません」という、意外な答え

- 調査の結果、この「しま模様」にしていることについて、「特に理由はありません」とのことであった。

- 考えられる、デザイン上の慣習

- これは、法律で定められた規格や、機能的な必然性ではなく、あくまで、デザイン上の「慣習」である可能性が高い。

- 昭和の時代から、こたつのコードとして、最も一般的で、多くの人々に「こたつらしい」と受け入れられてきたデザインが、たまたま、しま模様だった。そして、そのイメージが、現在に至るまで、一種の「様式美」として、受け継がれているのだと考えられる。

終章:安全と感性、その“日本的”な融合

結論として、こたつのコードが、あの、独特な姿をしているのは、二つの、全く異なるレベルの理由が、見事に、そして、どこか“日本的”に、融合した結果であった。

まず、その根幹には、「電気用品取締法」という、人命を守るための、厳格で、揺るぎない「安全性」の追求がある。ビニールではなく、布(の内側のゴム)を使っているのは、そのためだ。

そして、その法律の基準を満たした上で、さらに、「肌触りが冷たくないように」「見た目が温かみを持つように」という、消費者の、極めて繊細な「感性」に応えるための、ひと手間が、加えられている。

安全という、絶対的な機能。そして、心地よさという、情緒的な価値。

一本の、何の変哲もないコードの中に、私たちは、日本のものづくりが、長年、大切にしてきた、二つの哲学を、見ることができるのである。

コメント