誰もが一度は食べたことのある、コンビニのおにぎり。

手軽で美味しく、片手で食べられる便利な食文化だが、よく考えると──

なぜ、ほとんどが“三角形”なのか?

丸でも四角でもなく、なぜか圧倒的に三角。

しかも、あの独特な“パリパリ海苔の包装”までセットで、日本中に広まっている。

今回は、そんな身近すぎて見落としがちな「三角おにぎり」の謎と進化を、歴史・文化・技術・物流の視点から徹底解剖する。

◆第1章:おにぎり=三角は、実は“近代の発明”

おにぎりといえば三角形。だが、歴史をさかのぼると、必ずしもそうではなかった。

- 奈良・平安時代:主に“俵型”や“丸型”の握り飯

- 武士の戦陣食:米をまとめた“団子状”や“棒状”の携行食

- 昔話や浮世絵:丸いおにぎりや、箸でつまめる小型おにぎりが一般的

つまり、“三角形”は、日本の伝統文化というより、現代社会が生んだ食のデザインだといえる。

本格的に三角が浸透したのは、昭和後期、特にコンビニ文化の発展とリンクしている。

◆第2章:三角形の合理性──食べやすさと見た目のバランス

では、なぜ三角が主流となったのか。そこには明確な理由がある。

- 持ちやすい:角があることで、手にフィットし安定する

- 食べやすい:どこからでもかぶりつきやすく、崩れにくい

- 見た目のインパクト:直線と角が食欲を刺激し、視覚的に映える

- 中身を均等に配置しやすい:具材を中央に入れ込みやすい構造

こうした理由から、家庭でも三角型が増え、コンビニ商品もこの形状がスタンダード化した。

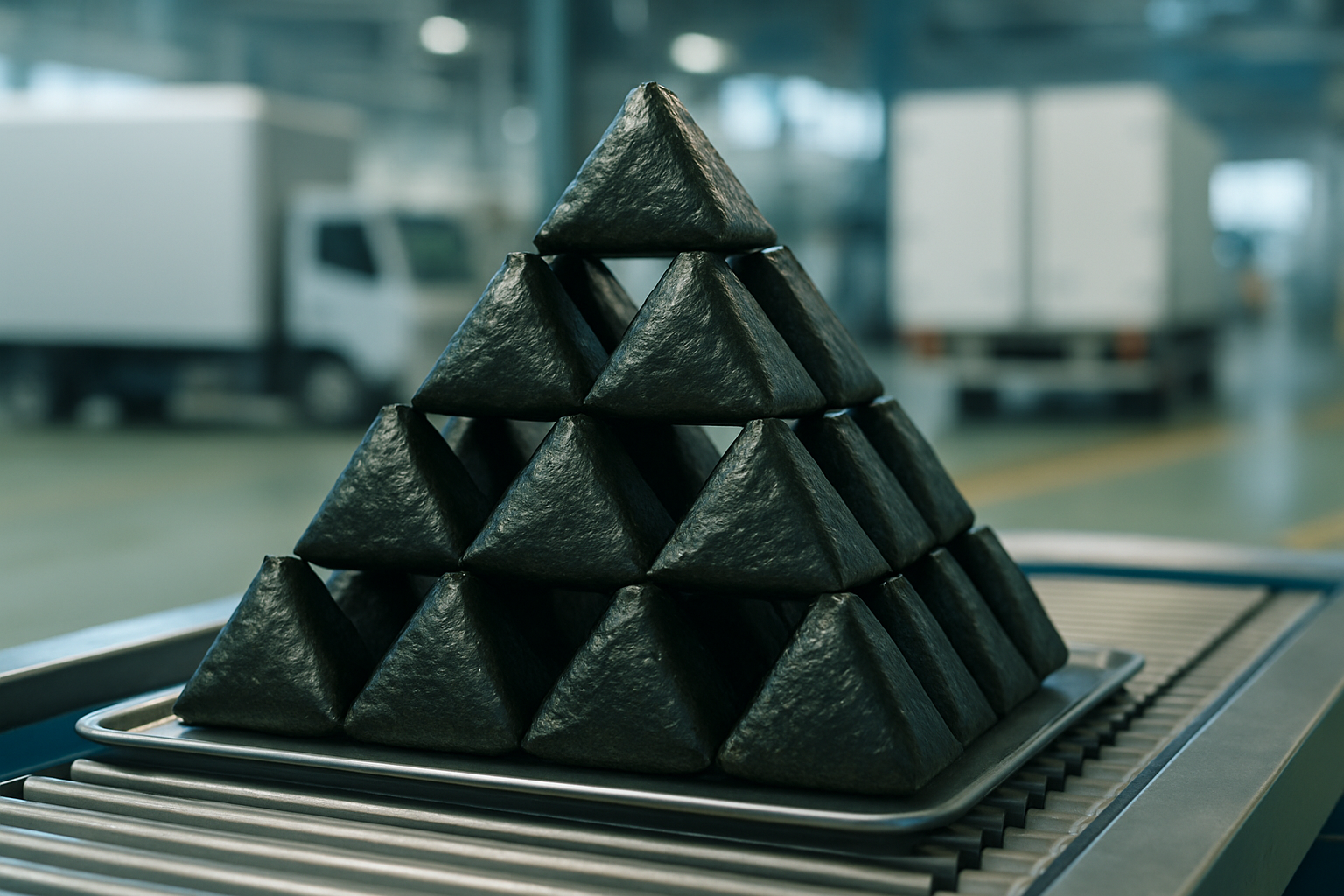

◆第3章:物流が決め手──三角形は「運ぶためのデザイン」だった

もう一つ、見逃せないのが物流面でのメリットだ。

コンビニ流通網の拡大と共に、おにぎりの形状は“運びやすさ”が求められるようになった。

- 積み重ねやすい:三角形は、トレイや陳列棚にピタッと収まり、ズレにくい

- パッケージの安定性:四隅がしっかり固定されるため、輸送中の崩れや破損を防ぐ

- 省スペース:三角形の連続配置は、平面上で無駄が出にくく、陳列効率が高い

- 視認性アップ:店舗で並べた際、同じ向きで綺麗に整列するため、消費者の目に留まりやすい

つまり、三角形は「消費者の食べやすさ」だけでなく、

製造・配送・店舗陳列という裏方のオペレーション面でも最適化された形状なのだ。

この物流面の合理性があったからこそ、

コンビニ各社がこぞって三角おにぎりを主流にし、全国に広がっていったと考えられる。

「見た目だけじゃなく、運びやすさまで考えた三角革命だブー!裏側の努力、ちょっと感謝したくなるブー!」

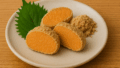

◆第4章:コンビニ包装革命──“海苔パリパリ構造”の誕生秘話

コンビニおにぎりといえば、外側のパリパリ海苔と、内側のふっくらご飯の絶妙なバランスが魅力。

だが、昔は「海苔がベチャベチャになる」問題がつきまとっていた。

そこで、1978年頃、セブン-イレブンが特許技術として“海苔別包装”を開発。

- 海苔とご飯の間にフィルムを挟む

- 食べる直前にフィルムを引き抜くと、海苔がパリパリのまま

- この技術がヒットし、コンビニ業界全体に拡大

つまり、三角形とこの独自包装は、“持ち運び+食感キープ”を両立する、食文化と技術の結晶なのだ。

◆終章:三角おにぎりは、進化し続ける“食のデザイン”

今や、コンビニおにぎりは三角だけに留まらず、丸型や俵型、具材たっぷりの変わり種も登場している。

それでも、“三角おにぎり”が定番であり続ける理由は、単なる形の問題ではない。

- 持ち運びやすさ

- 食べやすさ

- 見た目の安心感

- 技術と文化の融合

- 物流面でのメリット

三角おにぎりは、単なる「ご飯と海苔と具材」ではなく、日本人の生活に溶け込んだ“食のデザイン”なのだ。

次にコンビニでおにぎりを手に取ったとき、その三角の意味を思い出してほしい。

「三角の秘密、ちょっとだけ深イイ話だったブー!でも丸型も美味しいから、どっちも食べるブー!」

コメント