電柱、公園の掲示板、駅の壁──。

あなたもきっと一度は見かけたことがあるだろう。

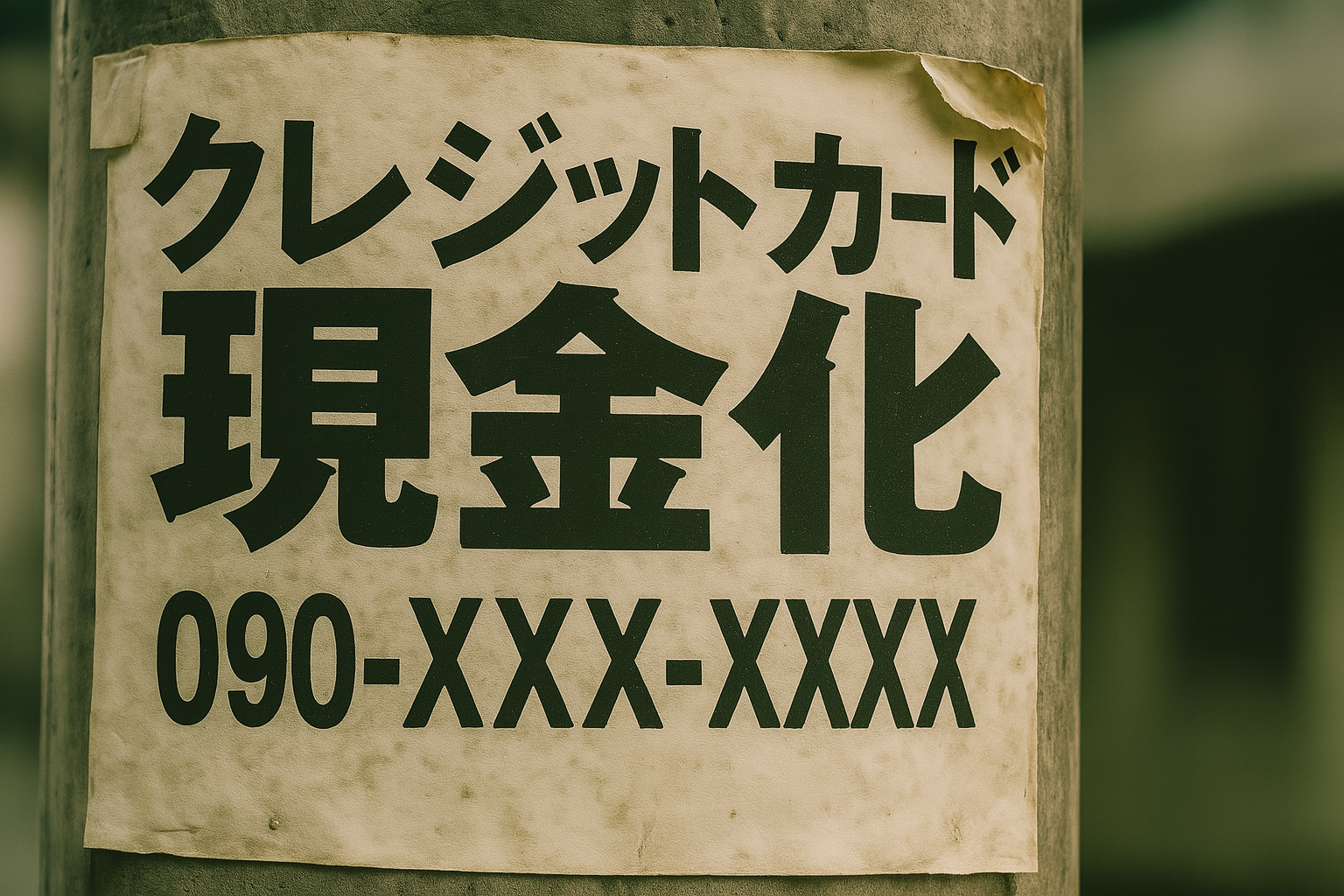

「クレジットカード現金化」とだけ書かれた紙切れに、怪しげな電話番号が添えられたビラ。

簡素で荒っぽいレイアウトのそのビラは、どこか違法の香りを放っている。

だが、なぜそんなものが堂々と貼られているのか?

そもそも「クレジットカード現金化」とは何なのか?

今回はその仕組み・グレーゾーン・取り締まりの限界まで、徹底的に追いかけてみよう。

第1章:そもそも「クレジットカード現金化」とは?

クレジットカード現金化とは、ざっくり言えば──

カードのショッピング枠を使って、現金を得る行為のこと。

たとえばこんな流れだ。

- カードで「商品」を買う(例:高額な金券や家電など)

- 業者にその商品を買い取ってもらう

- 結果として「現金」が手に入る

つまり、「買ってすぐ売る」ことで、ショッピング枠を現金化しているのだ。

- カード会社が想定していない使い方

- 利用規約違反の可能性あり

- 実際には「手数料」や「買い取り額の減額」で損をするケースも多い

第2章:「街中ビラ業者」はなぜヤバいのか?

街に貼られている「現金化ビラ」は、多くの場合で無許可の勧誘活動だ。

内容はいたってシンプル。

クレジットカード現金化

即日対応/高額買取

080-XXXX-XXXX

そしてこの手の業者が危険なのは、以下のような理由がある。

- 買取価格が著しく低い(80%→実質20%程度の現金しか得られないことも)

- 闇金業者や詐欺グループとつながっているケースも

- 個人情報を抜かれるリスクが高い

しかも、返済不能に陥った利用者を脅迫的な方法で取り立てるケースも報告されている。

「カード止められて、商品もない、お金も減った…って最悪だブー…」

第3章:「違法じゃないの?」──グレーゾーンの理由

「こんなの明らかにアウトでしょ?」

そう思いたくなるが、実はここに法の“すき間”がある。

現金化行為は「貸金」ではなく、“物品売買”の体裁を取っているため、

- 出資法違反や利息制限法違反にはならない

- 販売と買取を“別業者”が行っていれば、完全に分業扱いされる

- しかも「利用者の自己責任」で終わるケースが多い

このため、警察も摘発に二の足を踏むことが多いのだ。

- 実際に商品を送っていなかった(=詐欺)

- 「貸金」と見なされた(=出資法違反)

といった特殊なケースに限られる。

第4章:なぜあんなに堂々とビラが貼られているのか?

実際、電柱やガードレール、街角のあちこちに貼られているが…

ほとんどが無許可・違法掲示物だ。

それでも放置される背景には、

- 剥がしてもすぐに貼られる“イタチごっこ”

- 行政や警察の対応リソースが限られている

- 「現金化自体」が必ずしも違法ではないという解釈のグレーさ

がある。

さらに最近では、電話番号だけでなくQRコードが記載されており、

LINEやTelegramといった連絡手段の匿名化も進んでいる。

結果として、「見かけても誰も通報しない」状態が常態化しているのだ。

第5章:現金化の“代償”は想像以上に重い

軽い気持ちで始めた現金化──。

だが、利用者には以下のような「代償」が待ち受けている。

- カードの利用停止・強制解約

- 信用情報(いわゆる“ブラックリスト”)への登録

- 買い取ってもらえず、商品と借金だけが残るケース

- 法外な「キャンセル料」や「遅延金」の請求

- 個人情報の流出と悪用

そして、こうした現金化の連鎖が進むと、最終的に自己破産すら現実味を帯びることになる。

「カード使って現金が増えるなんて…そんなうまい話、あるわけないブー!」

【まとめ】なぜ「クレジットカード現金化ビラ」は消えないのか?

それは──

- 利用者の“金欠心理”を突いたニーズがある

- 規制の網をかいくぐる法のグレーゾーンが存在する

- 業者にとっては“少ないリスクで高利益”なビジネスだから

という、構造的な問題があるからだ。

だが、だからこそ、私たち一人ひとりが知っておくべきなのは…

「街角に貼られたそのビラ、手を出した瞬間に“カモ”になるかもしれない」

という、冷静な視点だろう。

軽いノリで「ちょっと現金欲しい」なんて言ってると、人生ごと吹き飛ぶかもしれない──。

コメント