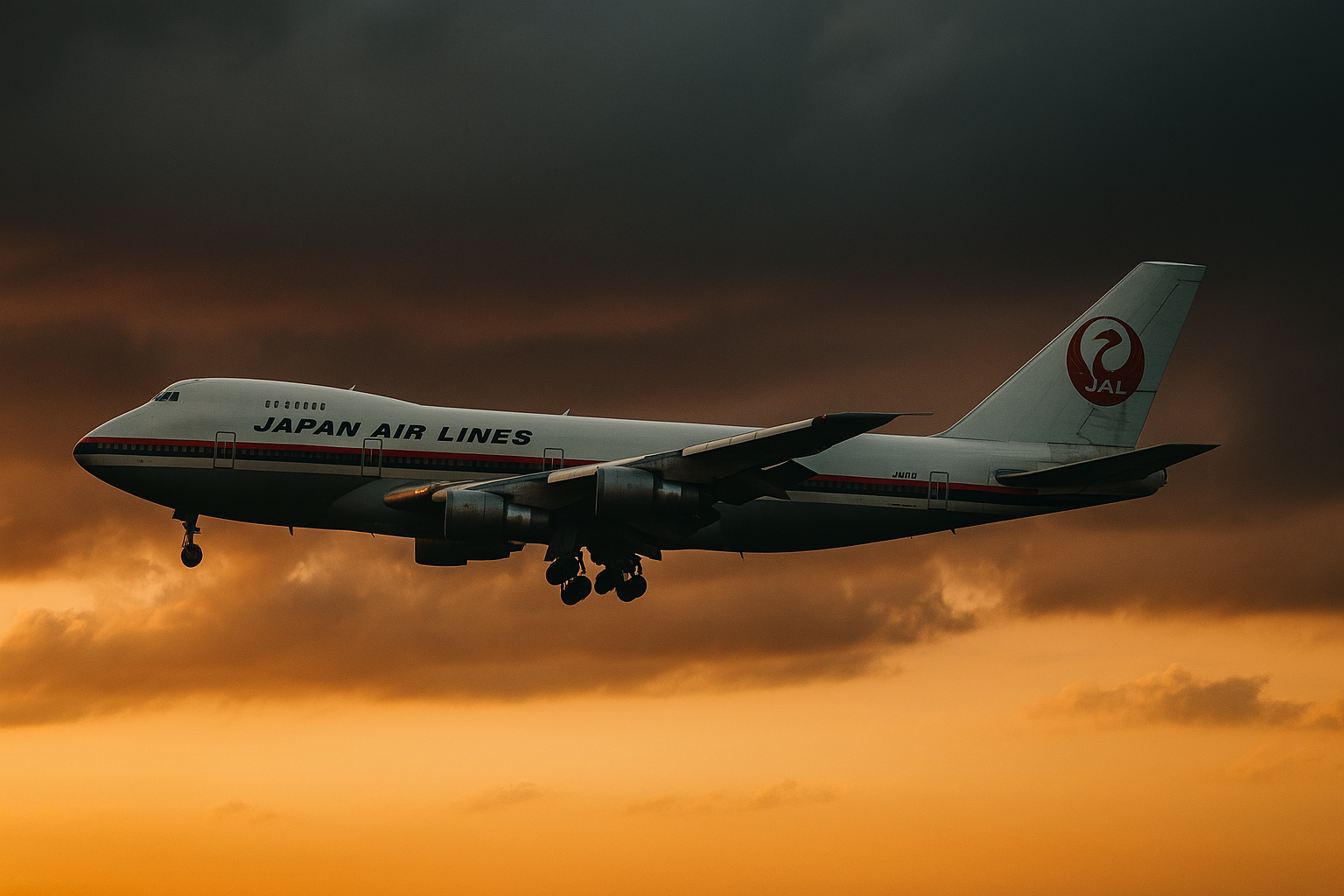

あの日、空で何が起きたのか──

1985年8月12日、日本航空123便は羽田を飛び立ち、群馬県の山中に墜落した。

乗員乗客524人中、生還したのはわずか4名。

これは単独機としては史上最悪の航空機事故であり、今なお多くの謎と教訓を残している。

だがこの悲劇は、ある日突然起きたものではなかった。

発端は7年前、整備のわずかな“ズレ”にあった──

そして、そのズレが見逃され続けた結果、

事故は、乗員の叫び、乗客の遺書、初動の遅れ、メディアの暴走、そして遺族の闘いへと連鎖していく。

なぜ機体は32分も飛び続けたのか?

なぜ助けは間に合わなかったのか?

なぜ、この事故は今なお語り継がれ続けているのか?

40年という時間の中で、私たちは何を得て、何を忘れてきたのだろうか──

いま改めて、あの空に問いかけてみたい。

第1章:墜落は7年前から始まっていた──運命のジャンボ機

■ 1985年8月12日──羽田を飛び立った「いつもの便」

それは、お盆の帰省ラッシュがピークを迎える真夏の夕暮れ。

東京・羽田空港を飛び立った日本航空123便には、ビジネスマン、家族連れ、観光客、そして未来に希望を抱く若者たちが乗り込んでいた。

機体はボーイング747SR-100型機。通称“ジャンボ機”。

記号はJA8119。この機体がまさか、わずか1時間後に“日本の航空史を変える存在”になるとは、誰も想像していなかった。

だが、実はこのJA8119号機には、すでに「時限爆弾」が仕込まれていた──

それは、7年前の“しりもち事故”にまでさかのぼる。

■ 1978年の事故と「圧力隔壁」の不適切修理

伊丹空港で起きたしりもち事故。

機体が着陸時に尾部を滑走路に叩きつけたこの出来事は、航空機にとって重大なダメージを意味していた。

特に損傷を受けたのは、機体後部の「圧力隔壁」。この部位は、空の上で機内の気圧を保つ命綱のような存在であり、本来であればボーイング社が厳格なマニュアルに基づいて修復すべき箇所だった。

ところが──

修理にあたった技術者は、マニュアル通りの“二重継ぎ板+一本リベット”ではなく、“一重の継ぎ板に二本リベット”という、想定外の手抜き修理を行ってしまったのだ。

これはまさに、“爆弾の導線を繋ぎ直すような作業”。

その瞬間から、JA8119号機は「飛ぶたびに金属疲労を蓄積し続ける」状態に陥っていたのである。

- 航空機は高度1万メートルでも乗客が快適に過ごせるように、与圧(加圧)された機内環境を維持している

- 圧力隔壁は、機体後部で与圧を支える壁のようなもので、万一ここが壊れると機体後部が吹き飛ぶ恐れがある

- 実際、JAL123便の事故ではこの圧力隔壁が破壊され、垂直尾翼と油圧配管すべてが損壊した

■ 離陸から12分後、“それ”は起きた

18時12分。

123便は、わずかな遅れで羽田を離陸。

そして、18時24分──巡航高度に向けて上昇中、機体後部で「ドンッ」という異音が響いた。

それは、7年前に仕込まれた“時限爆弾”が、ついに起動した瞬間だった。

- 圧力隔壁の破壊

- 垂直尾翼の崩壊

- 4系統すべての油圧管の断裂

これにより、機体は方向も姿勢も操作できない“操縦不能状態”に陥った。

それでも、飛行は止まらなかった。

ここから始まるのは、“絶望の32分間”──

人間の意思と知恵だけで、空を飛び続けた「奇跡と苦闘の記録」だ。

つづく第2章へ──

「なぜ、制御不能の機体は32分間も飛び続けたのか?」

そこで交わされた言葉、そして残された遺書とは──

第2章:32分間の迷走──人間の力で空を飛び続けた機体

■ 操縦不能のジャンボ機、空中で彷徨う

“機体のすべての油圧を失いました”

それは、航空機において「死の宣告」に等しい状況だ。

油圧がなければ、操縦桿を引いても、方向舵を踏んでも、飛行機はまったく言うことを聞かない。

にもかかわらず──

日本航空123便は、その後32分間にわたり飛行を続けた。

それはもはや「飛行」というよりも、

空中を迷走しながら、必死に抗い続けた“人間の闘い”だった。

■ 高濱機長の決断:「推力」で操縦する

操縦席にいたのは、ベテランの高濱雅己機長。

異常音の直後、彼は操縦桿が無反応なことを確認しながらも、諦めなかった。

その時、唯一生きていた“操作手段”──

それが、4基のエンジンの推力だった。

- 機体右側のエンジン出力を強くすれば、左に旋回する

- 左右で推力を変えれば、わずかに機体の方向が変わる

これは、ジェット機を「人力の手綱」で操るようなものだった。

■ 羽田管制との交信──残された32分の記録

この時の様子は、ボイスレコーダーに記録された交信記録に鮮明に残っている。

「ハイドロ、全滅です」

「頭下げろ! 頭下げろ!」

「一生懸命やれ、一生懸命やれ!」

焦燥と冷静、悲鳴と祈り。

そのすべてが交差するような、極限の会話だった。

高濱機長は、東京へのUターンを試みようとしたが、制御が効かず、断念。

群馬上空で旋回しながら、なんとか山を避け、平地に降ろそうと奮闘していた。

- 通常、油圧が全滅すると即座に墜落するケースが多い

- しかしJAL123便は、機体の構造とエンジン推力の絶妙なバランスで飛び続けた

- “人間の制御力”と“機体の重さ・空力特性”が、奇跡的に作用したとされる

つまり、完全なる偶然ではなく、人間の諦めない操作が“飛行時間を延命”した──という評価もある。

■ 客室では──綴られた“最期の言葉”

機内に酸素マスクが降下し、乗客たちは異変を察知した。

だが、状況はアナウンスで説明しきれず、多くの人が「これはもう、助からないかもしれない」と悟る。

そして──

- 「娘が病気で、飛行機に乗るのが怖かったんだ…」

- 「愛する妻よ、こんなことになるなんて…」

- 「息子たちよ、頑張って生きてくれ…」

紙ナプキンやメモ帳に残された“遺書”が、後に多数見つかった。

その筆跡は乱れ、時に涙で滲んでいたという。

「32分間って…短いようで、残された人にとっては“永遠より長い時間”だったかもしれないブー……」

■ そして墜落へ──18時56分、高天原山の尾根

絶望的な制御不能の中で、クルーは最後まで“不時着の可能性”を模索していた。

しかし、18時56分──

機体は群馬県・御巣鷹山にほど近い高天原山の尾根に激突。

燃料を満載した機体は、爆音とともに大破・炎上した。

乗員乗客524名中、520名が死亡。

これは、単独機による航空機事故として、今も世界最悪の死者数である。

その中には、国民的歌手・坂本九さんの姿もあった。

「上を向いて歩こう」を世界に届けた彼は、この日、たまたま仕事の都合でJAL123便に搭乗していた。

誰よりも“希望”を歌い続けたその声が、最後に乗客として空を駆け抜けた事実は、

この事故が社会に与えた衝撃をいっそう深く刻むこととなった。

続く第3章では、もうひとつの悲劇──「空白の夜」に迫る。

なぜ、救助の手は届かなかったのか?

その間に何人が、命を落としたのか。

第3章:空白の夜──初動の遅れが奪ったもの

■ 18時56分──レーダーから消えた機影

墜落は、123便が羽田を離陸してわずか44分後のことだった。

群馬県と長野県の境界にある山岳地帯。

レーダーから機影が消えた瞬間、事態の深刻さはすでに明らかだった。

しかし、「どこに墜ちたのか」という最も重要な情報が、なかなか掴めなかった。

- 墜落地点の目撃証言は全国に散乱

- 通信も途絶し、航空機からの信号も途絶

- 管制塔も自衛隊も、正確な位置を掴めずにいた

この混乱が、後に「空白の16時間」とも呼ばれる初動遅れにつながっていく。

■ 自衛隊の捜索、そして“夜間中断”という判断

航空自衛隊は、事故発生の直後から捜索を開始。

だが、墜落地点は標高約1500m、樹木が密集する尾根。

ヘリからも視認が困難で、夜が深まるにつれ、捜索は危険を伴うものとなった。

そして、自衛隊は「夜間の捜索中断」を決定する。

この判断は、後に多くの議論を巻き起こすことになる。

なぜなら、あの夜のうちに救出されていれば、助かった命があったかもしれないからだ。

■ 翌朝の発見──奇跡の4人

1985年8月13日・午前8時すぎ。

自衛隊と警察、消防が改めて現地入りし、ついに墜落現場を発見。

そこは、想像を絶する惨状だった。

- 尾根に広がる機体の残骸

- 焼け焦げた木々と黒煙

- 飛び散った座席と荷物、断片的な人の痕跡

その中で、わずかな希望が見つかる──

4名の生存者が、機体後部の残骸から発見されたのだ。

- 小学生の少女

- 客室乗務員

- 女性乗客2名

彼女たちは、シートベルトを締め、奇跡的に衝撃を免れていた。

しかし、それ以上に重要だったのは──“夜を越えた”という事実だった。

- 機体後部は衝突の際に比較的衝撃が緩やかだった

- 気温は下がっていたが、森林がクッションとなった

- シートベルト着用+座席位置が生死を分けた

だが──救助がもっと早ければ、他にも助かった命があったかもしれない。

「“暗いから”って、中止するしかなかったのかブー…

あの時点で、まだ生きてた人がいたかもしれないって思うと、切ないブー…」

■ 地元住民と“現地を知る力”

この捜索では、地元・上野村の人々が決定的な役割を果たした。

険しい山道を熟知した彼らは、救助隊の先導役として活動に参加。

重装備の隊員でも迷う山道を、地元の青年団や消防団が案内したのだ。

また、村の診療所は臨時の遺体安置所となり、住民総出で支援にあたった。

これは、“国家の緊急対応”と“地域の知恵”が交差した瞬間だった。

■ メディアと“伝えること”の責任

この事故は、メディアにとっても“試練”だった。

- ヘリコプターでの空撮合戦

- 墜落現場の“上空生中継”

- 遺体や遺留品を映すカメラ

これらの報道は、事故の惨状を多くの人に伝えたが、

同時に、遺族のプライバシーや心情に配慮が欠けていたとする批判も多かった。

「見せるべきもの」と「見せてはいけないもの」

その線引きの難しさと責任が、今もメディア倫理の教科書に刻まれている。

続く第4章では、この事故の“原因”に迫る。

「なぜ、圧力隔壁が壊れたのか?」

「ボーイング社の“あの修理”に何があったのか?」

第4章:事故調査と“7年前のミス”という結論

■ 運輸省が動く──事故調査委員会の発足

事故発生からまもなく、運輸省(現・国土交通省)は航空事故調査委員会(AAIC)を設置。

目的はただひとつ──なぜ、日本航空123便は墜落したのか?

だが、調査は困難を極めた。

- 墜落現場は山岳地帯で残骸が広範囲に散乱

- 衝撃と火災で機体の識別は困難

- 機長らの判断を裏付ける「ブラックボックス」の発見が急務だった

それでも調査員たちは、焦げた残骸、断裂した配管、折れた尾翼のひとつひとつを洗い出し、事故の「起点」を逆算していった。

■ ブラックボックスが語った「闘いの記録」

ようやく発見されたフライトレコーダーとボイスレコーダー。

そこには、衝撃的な真実が刻まれていた。

- 離陸から12分後の「異音」

- 油圧の完全喪失

- エンジン推力での必死の操縦

- 墜落直前まで交わされた乗員たちの交信

この記録が、“機体側に重大な異常が発生した”ことを確実なものとした。

そして調査の焦点は、機体後部に集中していく──

■ 圧力隔壁に潜んでいた“施工ミス”

事故機JA8119号機は、実は1978年の“しりもち事故”を経験していた。

その際に行われた修理が、すべての発端だった。

調査により明らかになったのは、圧力隔壁の不適切な修復。

- 本来:二重の継ぎ板+一本リベット

- 実際:一重の継ぎ板+二本リベット

この設計外の施工により、圧力隔壁には加圧ごとの振動と金属疲労が蓄積。

最終的に破断し、垂直尾翼が破壊、4系統の油圧管が同時に断裂。

JAL123便は、まさに“破壊の連鎖”で操縦不能に陥っていたのだ。

- 修理は製造元のボーイング社によって実施された

- 技術者の施工ミスを見逃す「二重チェック体制の欠如」

- 企業内でも、その修理方法が図面と異なることに誰も気づかなかった

つまりこれは、単なる技術ミスではなく、組織全体の安全意識の甘さが招いたものだった。

■ 1987年、事故調査報告書が突きつけた真実

事故から約2年後。

1987年、航空事故調査報告書が公表された。

「本事故は、1978年に行われた圧力隔壁の不適切な修理に起因する。

当該修理が正しく行われていれば、本件事故は防げた可能性が高い」

これが意味するのは──

“520人の死”は、未然に防げた“人災”だったという、極めて重い結論だった。

「『ミスでした、ごめんなさい』で済む話じゃないブー…。

7年前のたった一つのミスが、520人の人生を奪ったってこと、忘れちゃいけないブー…」

■ 世界を震撼させた「設計通りじゃない修理」

この事故は、世界中の航空業界を震撼させた。

なぜなら、整備・製造という「安全の土台」に疑念を投げかけたからだ。

- 「マニュアルを守らなければ命が失われる」

- 「チェックの“漏れ”が大事故を引き起こす」

- 「整備=命を預かる最前線」

JAL123便の墜落は、単なるパイロットの操作ミスや気象要因ではなく、「整備という見えない場所の過ち」が引き起こした大惨事だった。

続く第5章では、遺族たちの声と、社会が得た教訓に迫る。

「なぜ、今も御巣鷹の尾根に人々は登り続けるのか」──

この記憶は、風化してはいけない。

第5章:遺族の声と、御巣鷹の尾根に捧げられた祈り

■ 「520人の命」を支えに、変わった航空業界

日本航空123便の墜落事故は、単なる“航空事故”にとどまらなかった。

それは、日本の航空行政・整備制度・企業文化のあり方を根底から変えた。

- 製造・整備体制の厳格化

→ ボーイングの施工ミスを受け、製造元だけでなく航空会社による二重チェックが義務化 - 企業体質の改革

→ 「安全より効率」だった企業文化に、徹底した安全優先の哲学が根づき始める - 事故対応マニュアルの刷新

→ 捜索の初動ミスを教訓に、緊急時の判断基準・連携体制が大きく見直された

とくに注目すべきは──

この事故以降、日本の航空会社で「旅客機の墜落事故」は一度も起きていない。

それは、520の命が“尊い犠牲”として生き続けている証なのかもしれない。

■ 遺族たちの“声”が変えた社会

残された家族は、突然の別れに打ちひしがれた。

「なぜ、あの便に乗っていたのか」

「なぜ、救えなかったのか」

そんな想いを胸に、遺族たちは集まり、「8.12連絡会」を結成。

彼らは、事故原因の真相究明と再発防止を訴え続けた。

- 報告書の遅れへの抗議

- 国や航空会社への質問状

- 記憶の風化を防ぐための講演活動や書籍の出版

「静かに暮らしたい」という思いを抱えながらも、

“声を上げなければ、命がまた軽んじられる”という危機感が、遺族を突き動かしていた。

「“あの人の死を無駄にしないために”って、遺族が一番言いたくない言葉かもしれないブー…。

でも、そうやって立ち上がった人たちがいたからこそ、今の安全があるブー…」

■ 御巣鷹の尾根──記憶と祈りの場所

墜落現場となった群馬県・御巣鷹の尾根には、今も毎年、多くの人が訪れる。

とりわけ8月12日には、遺族や関係者が険しい山道を登り、静かに手を合わせる。

登山道の先にあるのは、

- 白く立つ慰霊碑

- 乗客乗員の名前が刻まれたモニュメント

- 今も燃え続ける「慰霊の灯」

その空気は、悲しみというより「祈り」に満ちている。

「忘れない」「風化させない」──

この地に集まる人々の歩みが、それを静かに証明している。

■ 結論:なぜ、今も私たちは“あの事故”を語るのか

JAL123便の墜落事故は、1985年の出来事だ。

しかし、そこにある“問い”は今も色褪せない。

- なぜ防げなかったのか

- なぜ整備のミスが7年も放置されたのか

- なぜ初動が遅れたのか

- なぜ、あの人が乗っていたのか

誰にでも起こりうる「もしも」の連鎖──

それが、520人の命を一瞬で奪った。

それでも私たちは空を飛ぶ。

だからこそ、忘れてはならない。

- 安全とは、“日々の努力”の積み重ね

- 整備とは、“見えない命綱”をつなぐ仕事

- 遺族の声は、“風化”に抗う記憶の灯火

■ 40年目の今、私たちができること

- この事故を知ること

- 語り継ぐこと

- そして、“日常の安全”が奇跡であると知ること

その一歩が、きっと未来の空を守る力になる。

まとめ:墜落は過去のことではない──「今この瞬間」も続く、あの空の教訓

1985年8月12日、東京・羽田を飛び立った日本航空123便は、

7年前の整備ミスという“見えない導火線”を抱えながら、空へと昇っていった。

そしてそのわずか12分後、運命の機体は操縦不能に陥り、32分間の壮絶な飛行を続けた。

この事故は、単なる「機械の故障」ではない。

整備の不備、組織の盲点、初動の遅れ、情報の錯綜──

一つひとつは小さく見えても、それが重なれば、人命を奪う“システムの崩壊”に直結する。

あの32分間、乗員は声を振り絞り、

乗客は家族への言葉を綴り、

そして、御巣鷹の尾根には、今もその「祈り」が風に揺れている。

私たちは、事故を“過去の痛ましい出来事”として語ることもできる。

だが、そうではなく──

「安全とは何か?」という問いを、“今この瞬間”にも投げかけてくる出来事として受け止めたい。

航空業界が、あの日を境に安全文化を塗り替えたように。

遺族たちが、声を上げて風化と闘い続けているように。

私たち一人ひとりもまた、

見えないリスクに“気づこうとする力”を、失ってはならない。

- 安全とは「完了」ではなく「更新され続ける意識」

- 過去のミスは、未来を守る“教材”になりうる

- 声を上げ続ける遺族の姿が、社会のブレーキになっている

「123便のこと、40年経ってもちゃんと知ろうとしてくれる人がいるって、きっと乗ってた人たちも嬉しいと思うブー…。

空を飛ぶってすごいことだけど、それを“当たり前”にしてる努力が、今も続いてるんだブー…」

コメント