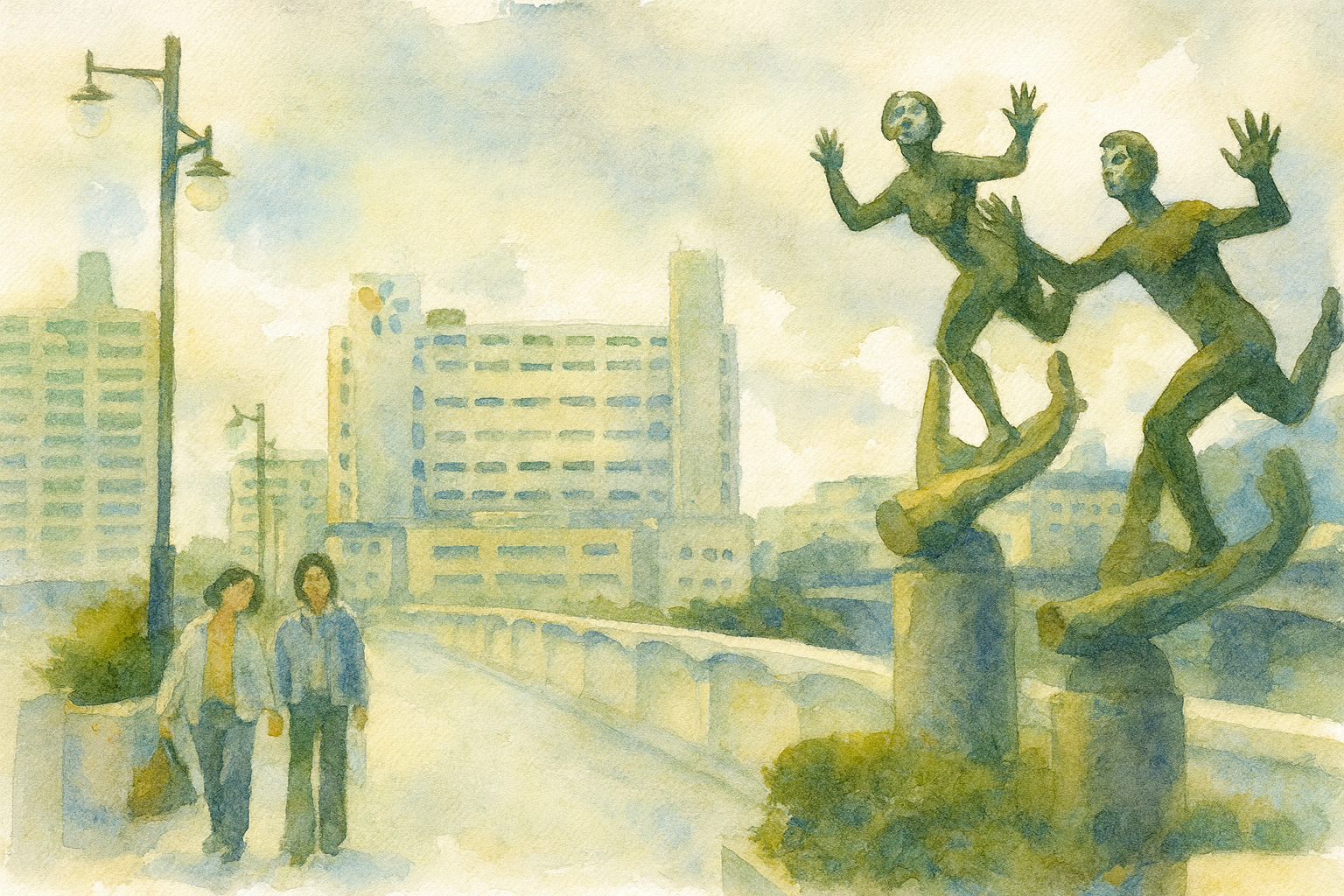

公園に、駅前に、橋の上に──

かつて「平和の象徴」として日本各地に設置された裸婦像。

しかしいま、「見ていて恥ずかしい」「時代にそぐわない」といった声が自治体や市民から上がり、次々と撤去される動きが広がっている。

それは単なる“景観整備”ではない。

日本特有の戦後文化、芸術と公共性のはざまで、

いま改めて「見る」という行為が問われている。

第一章:なぜ日本に裸婦像が多いのか?──戦後の“象徴”としての誕生

日本各地の公共空間に見られる裸婦像。

その背景には、戦後の歴史的な転換点がある。

- 戦前は「軍人像」や「偉人の胸像」が主流

- 戦時中の金属供出やGHQの方針で撤去

- 1951年、東京・日比谷の「平和の群像」が転機となる

こうして、武力ではなく生命・平和・再生を象徴する存在として、裸婦像が全国に広がっていった。

特に日本では、美術館ではなく公共の場所(駅前・広場・橋・公園など)に設置されることが多く、これは欧州などの国々とは一線を画す特徴だ。

日本の公共空間に裸婦像が多いのは「平和」と「戦後復興」のメッセージが重ねられていたから。

第二章:「見ていて恥ずかしい」──子どもたちの声と時代の変化

高松市中央公園に設置された少女の裸像「女の子・二人」は、1989年に地元ライオンズクラブから寄贈されたもの。

作者の阿部誠一氏(94)は「瀬戸大橋の開通を記念し、四国・本州地域の成長と美しさを表現した」と語る。

しかし、再整備計画における有識者会議では、

「時代にそぐわないモニュメントがある」

「小学生から“見ていて恥ずかしい”という声があった」

という意見が上がり、撤去が決定した。

ここで問われるのは、「恥ずかしい」という感覚は誰のものか?ということだ。

- 児童や保護者にとっての感受性

- ジェンダー観の変化と女性の身体の客体化への反発

- “不快感”という主観的な要素が公共空間の構成に影響を及ぼしている現実

「今の子どもたちにとって“普通に見られるもの”とそうでないものの境界が変わっているのかもブー…」

第三章:芸術か?わいせつか?──法と感覚の交差点

法律上、裸婦像はわいせつ物とは見なされない。

日本の刑法第174条「公然わいせつ罪」では、

性的興奮を目的としたものや性器の露出が対象。

芸術性が明確であれば、除外される。

判例でも「いたずらに性欲を刺激し、羞恥心を害するもの」が猥褻とされており、

裸婦像はその基準には通常該当しない。

とはいえ、法の網をすり抜けたからOKという話ではない。

問題は、法ではなく社会的・文化的受容性なのだ。

第四章:芸術はどこまで“公共”であれるのか?

タレント・フィフィ氏のX投稿は、ある種の核心を突いている。

「芸術作品をイヤラシイ目で見ている方がどうかと思うよ」

この言葉には、多くの賛同と反論が寄せられている。

- 芸術表現を矮小化すべきではない

- 社会の過剰な規範化が表現の自由を損なう

- 長年の風景として馴染んできた文化遺産である

- 公共空間で拒否できない“視線の強制”は問題

- 性的な視点で見られるリスクは今の社会で無視できない

- 子どもに見せたくないという感覚も尊重されるべき

第五章:海外と日本のギャップ──なぜ日本だけ“屋外”が主戦場に?

美術史家・高山陽子教授によれば、

公共空間に女性の裸像が大量に設置されているのは日本だけだという。

- 欧州では美術館や私有地の庭園など、鑑賞する前提が整った空間で展示

- 日本では駅前・橋上・公園など“避けられない場所”に設置されてきた

この文化的ギャップが、今まさに日本で“価値観の摩擦”として浮かび上がっている。

第六章:どうすればよいのか?──表現の自由と公共空間の再定義

では、この問題にどう向き合えばよいのだろうか?

- 芸術作品の“場”を再考すること(→美術館や専用の文化施設へ)

- 住民参加型の合意形成プロセス(→撤去か保存かを民主的に判断)

- 補助説明の強化(→作品の意図や時代背景を明記する看板の設置)

「芸術って、本来は自由で、人を豊かにするものだったはずブー…

でも、今の“公共”って、すごく狭くて繊細になってるブー。

「見せる」「見る」を、もっと対話できる社会になるといいブーね!」

◆ まとめ

裸婦像の撤去問題は、単なる“像の話”ではない。

それは、私たちの社会が芸術をどこまで受け入れ、公共をどう定義するのかという、

とても根本的で、未来に関わる問いかけなのだ。

時代が変わる今こそ、一方的な“撤去”ではなく、“対話”による再評価が求められている。

コメント