肉まんの湯気が立ち上り、色鮮やかなネオンが漢字の看板を照らし出す。横浜中華街。年間を通じて多くの観光客で賑わうこの場所は、日本にいながらにして異国情緒を味わえる、食と文化の一大テーマパークである。

しかし、この壮大なチャイナタウンが、そもそもなぜ、横浜のこの地に生まれたのか、その「始まりの理由」を、私たちは正確に知っているだろうか。

「昔、中国から来た人たちが集まって、中華料理屋を始めたのだろう」。多くの人は、そう漠然と考えているかもしれない。

しかし、その答えは、全く異なる。

この街の礎を築いた最初の中国人たちは、料理人ではなかった。彼らは、幕末の日本が開国という大転換期を迎える中で、どうしても必要とされた、ある極めて重要な専門職だったのである。

本稿は、この日本最大のチャイナタウンの誕生秘話を、その歴史的背景から徹底的に解き明かすものである。これは、単なる観光地のガイドブックではない。日本の近代化の夜明けと共に始まった、言葉と文化の交流、そして、したたかな人々の営みの物語だ。

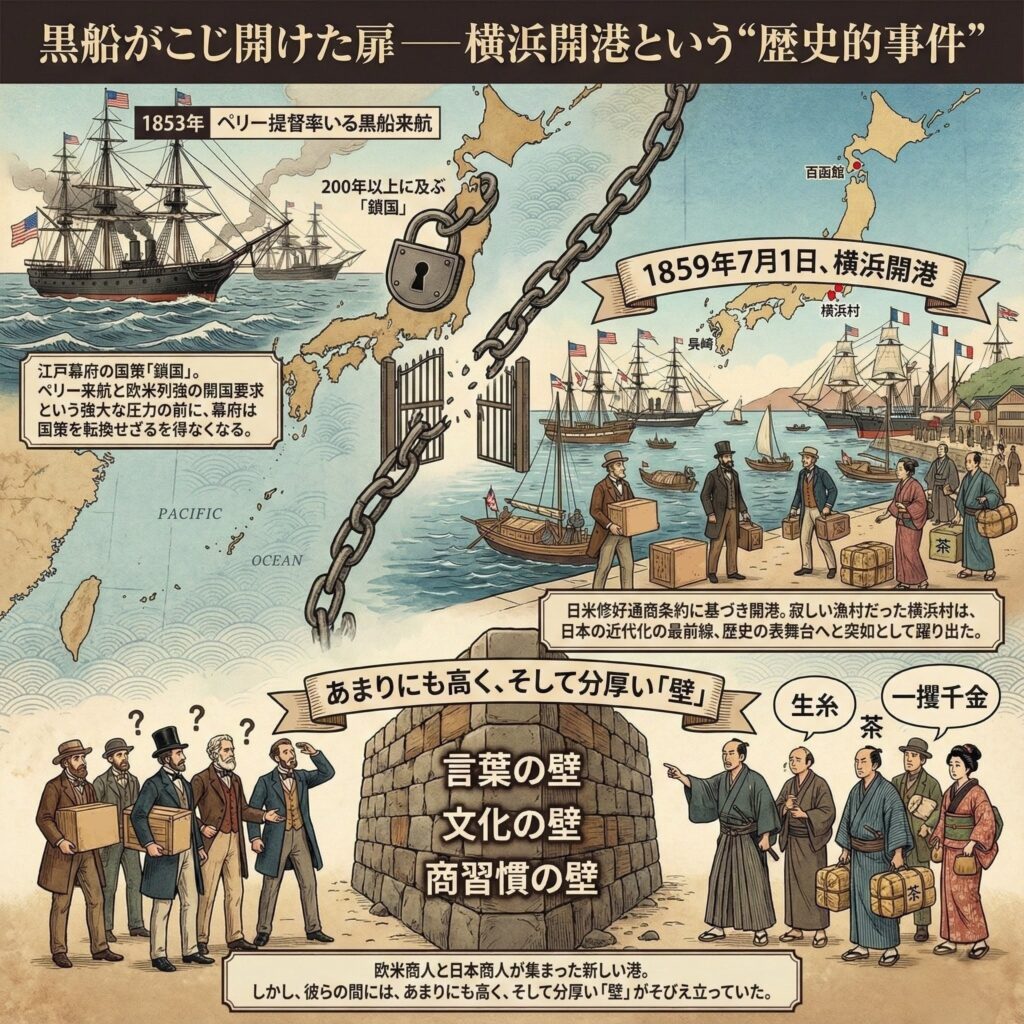

第一章:黒船がこじ開けた扉──横浜開港という“歴史的事件”

横浜中華街の物語は、横浜の地で始まったわけではない。

その全ての始まりは、1853年、浦賀沖に姿を現した、ペリー提督率いるアメリカの「黒船」であった。

- 200年以上に及ぶ「鎖国」の終わり

- 江戸幕府は、17世紀から200年以上にわたり、外国との交流を極端に制限する「鎖国」政策を敷いていた。しかし、ペリーの来航と、それに続く欧米列強からの開国要求という強大な圧力の前に、幕府はこの国策を転換せざるを得なくなる。

- 1859年、横浜開港

- 1858年に締結された日米修好通商条約に基づき、翌1859年7月1日、横浜は、長崎、箱館(函館)と共に、国際貿易港として開港された。

- それまで一介の寂しい漁村に過ぎなかった横浜村は、この日を境に、日本の近代化の最前線という、歴史の表舞台へと、突如として躍り出たのである。

欧米の商人たちが、最新の商品と大きな野心を携え、続々と横浜の港に降り立った。日本の商人たちもまた、生糸や茶といった国産品を売り込み、一攫千金を夢見て、この新しい港に集まってきた。

しかし、彼らの間には、あまりにも高く、そして分厚い「壁」がそびえ立っていた。

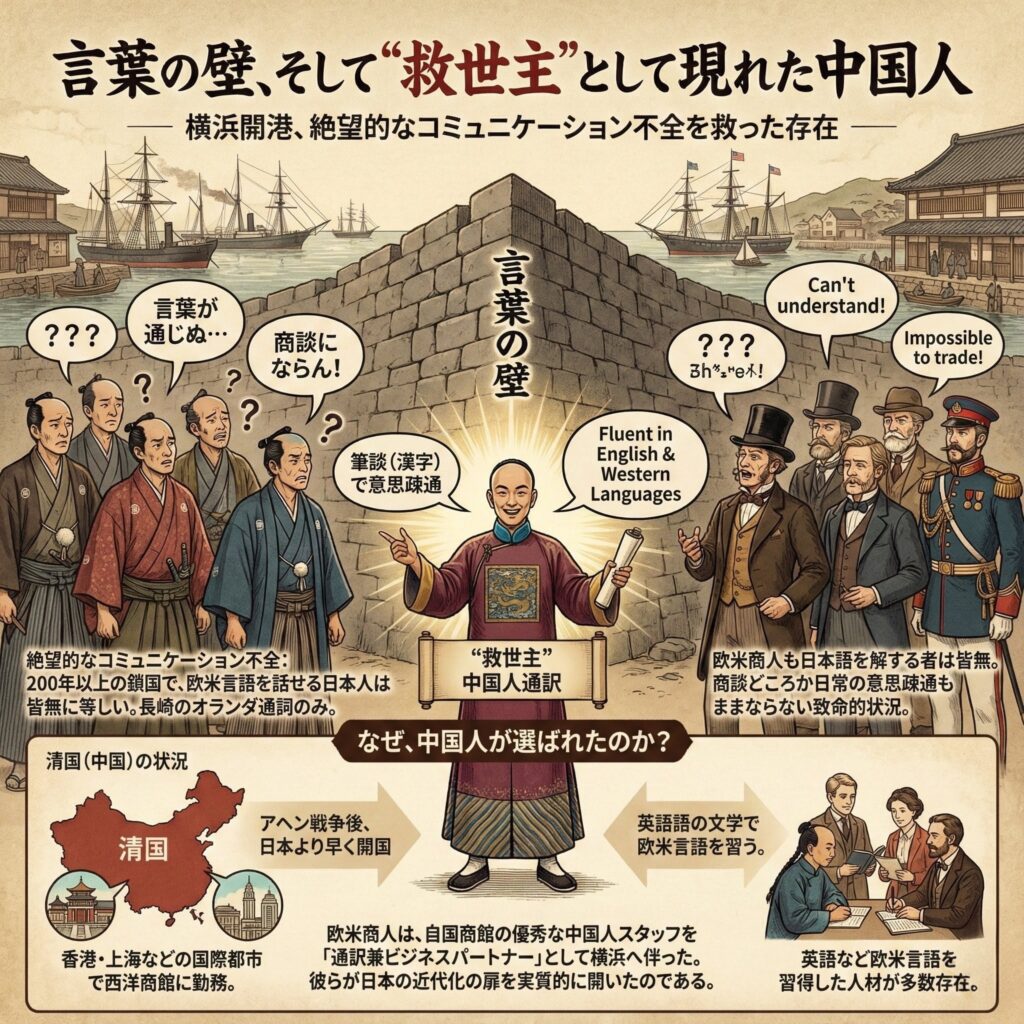

第二章:言葉の壁、そして“救世主”として現れた中国人

その壁とは、「言葉の壁」である。

- 絶望的なコミュニケーション不全

- 200年以上も国を閉ざしていた当時の日本人で、英語やフランス語といった欧米の言語を流暢に話せる者は、ごくごく一握りの、長崎のオランダ通詞(通訳)などに限られていた。

- 一方、来日した欧米の商人たちも、日本語を解する者は皆無に等しい。

- これでは、商談どころか、日常的な意思疎通すらままならない。日本の近代化は、まさにその入り口で、コミュニケーション不全という、致命的な問題に直面していたのだ。

- なぜ、中国人が「通訳」として連れてこられたのか

- この絶望的な状況を打開する“救世主”として、欧米の商人たちが白羽の矢を立てたのが、中国人であった。

- 当時の中国(清)は、アヘン戦争などを経て、日本よりも早く欧米列強との交流を経験していた。特に、イギリスの植民地であった香港や、各国の租界が置かれた上海といった国際都市では、西洋商館で働き、英語などの欧米言語を習得した中国人が、数多く存在していた。

- 欧米の商人たちは、自国の商館で雇用していた、これらの優秀な中国人スタッフを、通訳兼ビジネスパートナーとして、横浜へと伴ってきたのである。

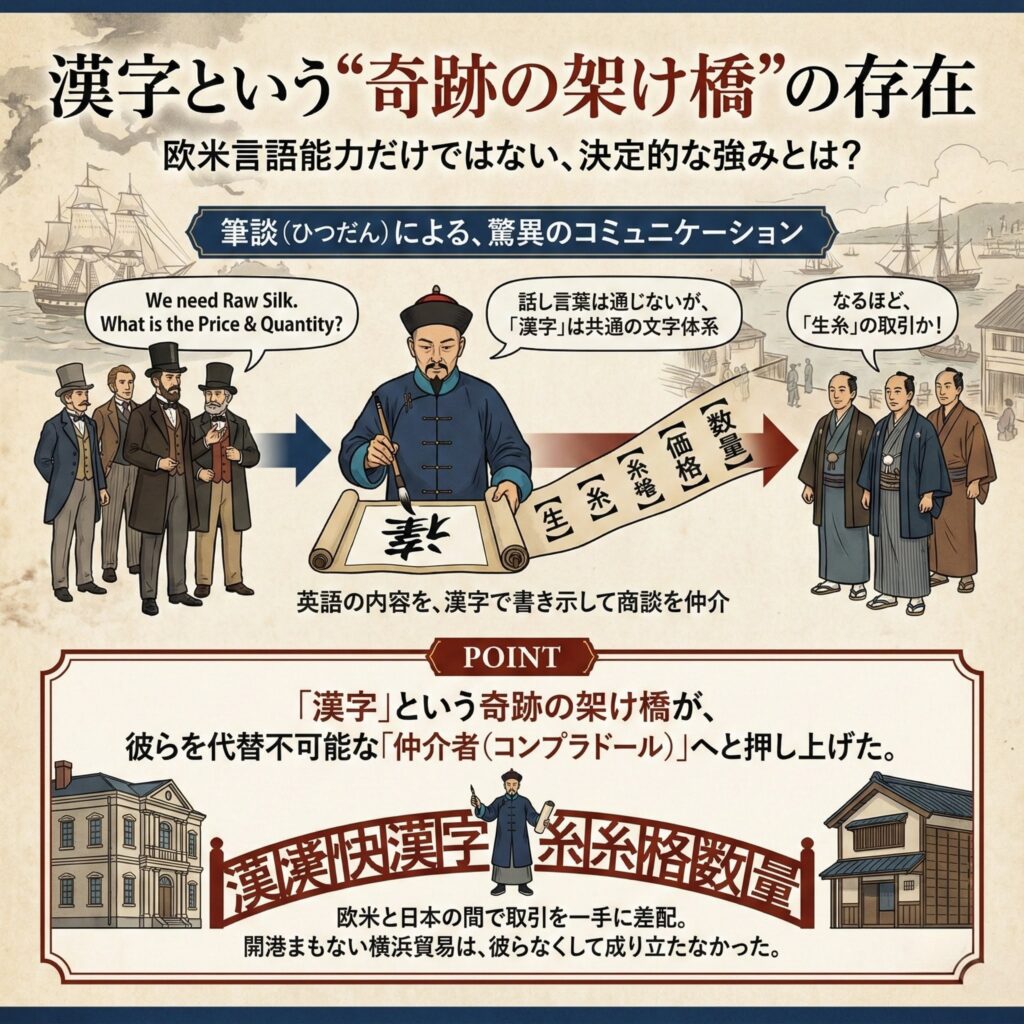

第三章:漢字という“奇跡の架け橋”の存在

しかし、彼らが重宝された理由は、単に欧米の言語が話せたから、というだけではなかった。彼らには、他のどの国の人々も持ち得なかった、もう一つの、そして決定的な強みがあったのだ。

それが、「漢字」である。

- 筆談(ひつだん)による、驚異のコミュニケーション

- 当時の中国人と日本人は、もちろん、互いの話し言葉を理解することはできなかった。

- しかし、両国の言語は、共に「漢字」という、共通の文字体系を基盤としている。そのため、紙と筆さえあれば、漢字を書くことによって、ある程度の複雑な意思疎通(筆談)が可能だったのだ。

- 例えば、「生糸」の取引をしたい場合、中国人の通訳は、欧米の商人から英語で聞いた内容を、日本人商人に対して「生」「糸」「価格」「数量」といった漢字を書き示すことで、商談を仲介することができた。

この「漢字」という奇跡の架け橋の存在が、中国人通訳を、単なる翻訳者ではなく、欧米と日本のビジネスを繋ぐ、代替不可能な「仲介者(コンプラドール)」へと押し上げたのである。

彼らは、欧米の商人と日本人商人の間に立ち、生糸や茶といった日本の輸出品と、毛織物や武器といった輸入品の取引を、一手に差配した。開港まもない横浜の貿易は、彼ら中国人通訳の存在なくしては、成り立たなかったと言っても過言ではない。

「そうだったんだブー! 英語も話せて、日本人とは漢字で筆談できる。まさにスーパーマンみたいな存在だったんだブーね! 料理人さんじゃなくて、言葉のプロフェッショナルが、中華街の始まりだったなんて、驚きだブー!」

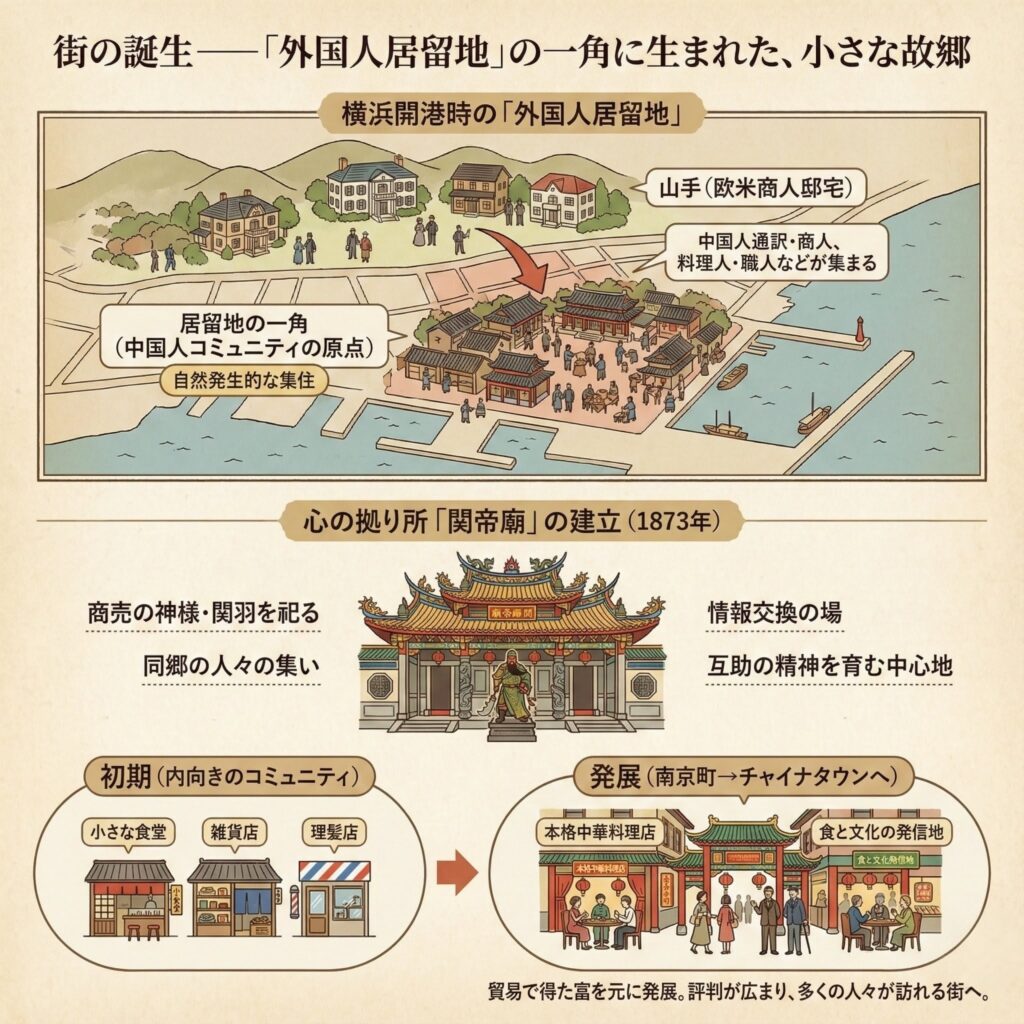

第四章:街の誕生──「外国人居留地」の一角に生まれた、小さな故郷

このような事情から、開港した横浜には、多くの中国人が移り住むことになる。

当時の幕府は、治安維持や関税管理のため、外国人が住むことのできる区域を、「外国人居留地」として厳格に定めていた。

- 居留地内のコミュニティ形成

- 欧米の商人たちは、主に山手の高台など、景色の良いエリアに邸宅を構えた。

- 一方、彼らと共に来日した中国人通訳や商人、そして彼らを支えるための料理人や職人たちは、居留地内の一角に、自然と集まって住むようになる。これが、現在の横浜中華街の、まさに“原点”となった。

- 心の拠り所「関帝廟」の建立

- 異国の地で暮らす彼らにとって、心の拠り所となる場所が必要だった。1873年(明治6年)、商売の神様として知られる三国志の英雄・関羽を祀る「関帝廟(かんていびょう)」が建立される。この廟は、単なる宗教施設としてだけでなく、同郷の人々が集い、情報を交換し、互助の精神を育む、コミュニティの中心地としての役割を果たしていった。

当初は、中国人向けの小さな食堂や雑貨店、理髪店などが軒を連ねる、内向きのコミュニティであった。しかし、彼らが貿易の仲介で得た富を元に、徐々に本格的な中華料理店などを開業し始めると、その評判は日本人や欧米人の間にも広まっていく。

こうして、単なる「中国人の居住区」は、食と文化の発信地である「チャイナタウン(当時の呼称は南京町)」へと、徐々に姿を変えていったのである。

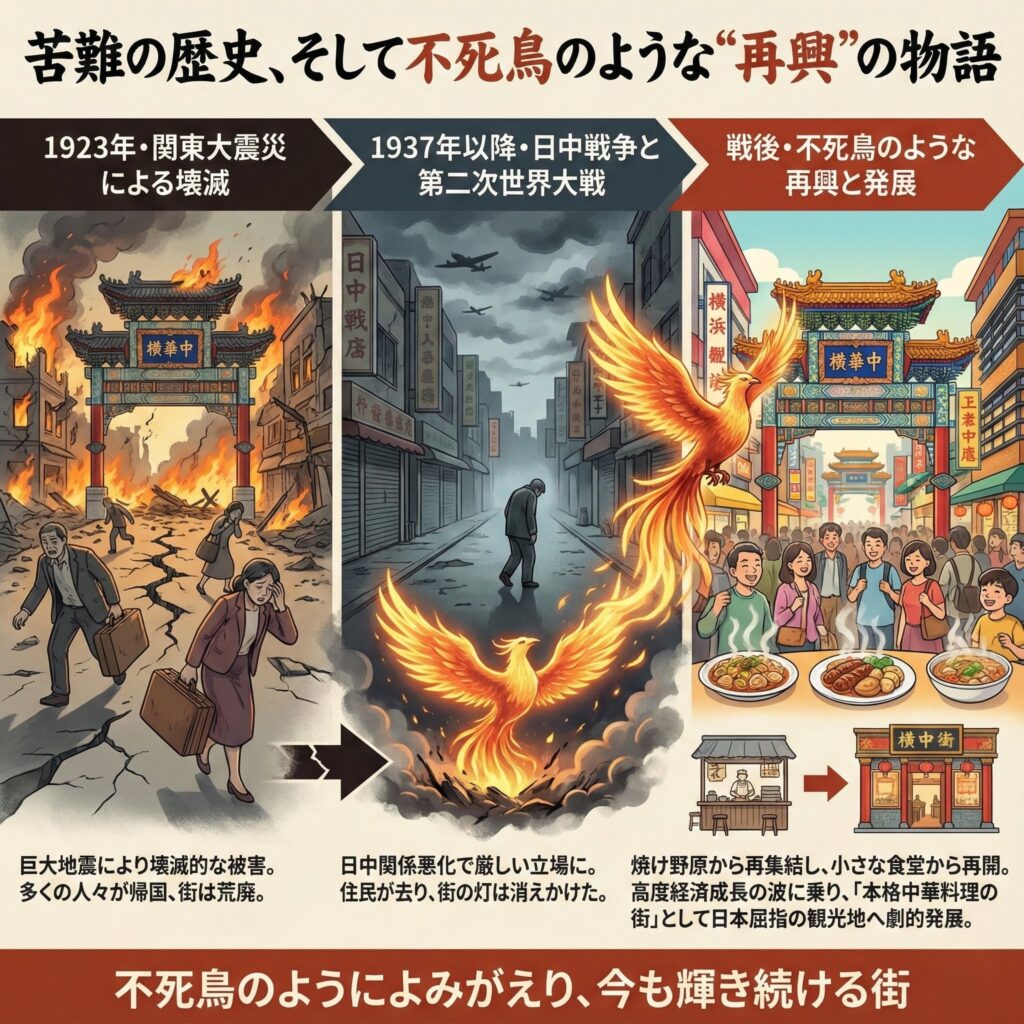

第五章:苦難の歴史、そして不死鳥のような“再興”の物語

順風満帆に見えた横浜中華街の歴史だが、その道のりは、幾度となく存亡の危機に瀕した、苦難の歴史でもあった。

- 1923年・関東大震災による壊滅

- 関東一円を襲った巨大地震により、横浜中華街は壊滅的な被害を受け、多くの人々が故郷へと帰っていった。

- 1937年以降・日中戦争と第二次世界大戦

- 日中関係の悪化に伴い、中華街は厳しい立場に置かれ、再び多くの住民が街を去り、その灯は消えかけた。

しかし、その都度、この街は不死鳥のようによみがえる。

戦後、焼け野原の中から、再び人々は集まり、小さな食堂から商売を再開した。

そして、高度経済成長の波に乗り、日本人の外食文化が豊かになる中で、横浜中華街は「本格中華料理が味わえる街」として、日本屈指の観光地へと、劇的な発展を遂げたのだ。

終章:言葉の架け橋から、文化の架け橋へ

「横浜中華街は、なぜ“そこ”にあるのか?」

その答えは、こうだ。

「幕末の日本が開国した際、言葉の壁に阻まれた欧米人と日本人との間を、『通訳』として、そして『漢字』という武器を手に繋いだ、中国人たちの拠点だったから」

彼らは、言葉の架け橋として、この地に第一歩を記した。

そして、その子孫たちは、幾多の苦難を乗り越えながら、今、食と文化の架け橋として、世界中の人々をこの街に迎え入れている。

次に横浜中華街を訪れる時、その喧騒の中に、かつて紙と筆を手に、必死に異文化間のコミュニケーションを図った、名もなき通訳たちの姿を、少しだけ思い描いてみてはいかがだろうか。

そうすれば、目の前の一皿の料理が、より一層、深く、豊かな歴史の味を、私たちに語りかけてくれるはずだ。

「ただ美味しいものがたくさんある街、ってだけじゃなかったんだブー…。日本の歴史が大きく動く、その最前線で、言葉を武器に戦った人たちが作った街だったんだブーね。これからは、中華街を歩く目が、ちょっと変わりそうだブー!」

コメント