2025年11月9日、深夜。茨城県神栖市の開票センターは、張り詰めた空気と、集計用紙をめくる微かな音だけが支配していた。任期満了に伴う市長選挙。現職の石田進氏(67)と、新人で元市議会議長の木内敏之氏(64)による、一騎打ち。票は、最後の最後まで、一進一退の攻防を続けていた。

そして、最終集計が終わった時、信じがたい、しかし厳然たる事実が、その場にいた全ての人々の前に突きつけられた。

木内敏之、16724票。

石田進、16724票。

一票の誤りも、数え間違いもない。3万3千人以上の市民が投じた一票は、奇跡的なまでの均衡を生み出し、両候補の得票数を、完全に同数とする結果を導き出したのだ。

この瞬間、神栖市の未来を決める権限は、有権者の手から、一本の法律、そして、究極の“運”へと委ねられることになった。

本稿は、この日本中を驚かせた「同数選挙」が、なぜ起き、どのように決着し、そして、完全に二分されたこの街に、どのような未来をもたらすのかを、多角的な視点から解き明かす、総合的なレポートである。

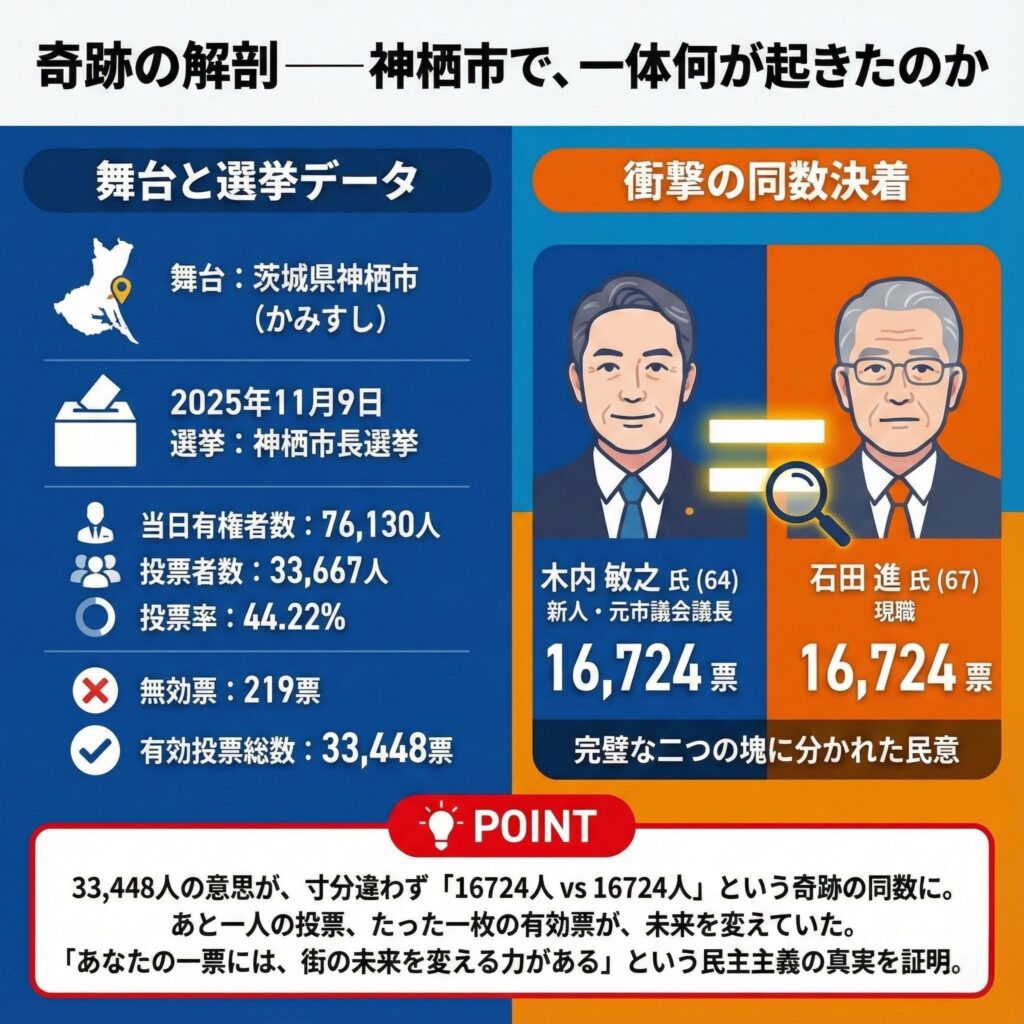

第一章:奇跡の解剖──神栖市で、一体何が起きたのか

まず、この統計的な奇跡が、どのような数字の上で成り立っていたのかを、正確に分解しよう。

- 舞台: 茨城県神栖市(かみすし)

- 選挙: 神栖市長選挙(2025年11月9日投開票)

- 候補者:

- 木内 敏之 氏(64):新人、元市議会議長

- 石田 進 氏(67):現職

- 投票結果:

- 当日有権者数:76,130人

- 投票者数:33,667人

- 投票率:44.22%

- 無効票:219票

- 有効投票総数:33,448票

- 最終得票数:

- 木内 敏之 氏:16,724票

- 石田 進 氏:16,724票

この数字が意味するものは、あまりにも衝撃的だ。33,448人の市民が、自らの意思を表明した結果、その意志は、寸分違わず「16724人 vs 16724人」という、完璧な二つの塊に分かれた。もし、あと一人でも、どちらかの候補に投票していれば。もし、219票の無効票のうち、たった一枚でも有効に投じられていれば。この奇跡は起きなかった。

この結果は、全ての有権者に対し、「あなたの一票には、街の未来を変える力がある」という、民主主義の教科書に書かれた言葉が、決して綺麗事ではないという事実を、これ以上ない形で証明したのである。

第二章:民主主義の“最終手段”──なぜ「再選挙」ではなく「くじ引き」なのか?

得票数が完全に同数となった場合、その後のプロセスは、私たちの直感とは少し異なるかもしれない。「再選挙」や「決選投票」ではなく、法律は、極めて原始的で、しかし決定的な方法を定めている。

- 法的根拠:「公職選挙法 第95条第2項」

- 日本の公職選挙法には、得票数が同じだった場合の規定が、明確に記されている。

- 「得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める」

- これは、市長選だけでなく、国会議員選挙、地方議員選挙など、全ての公職選挙に適用されるルールである。

- なぜ「再選挙」ではないのか?

- 再選挙や決選投票は、多大な費用と時間、そして行政的な労力を要する。もし、再選挙を行っても、再び同数となったり、僅差で決着したりすれば、市民の間にさらなる分断やしこりを残す可能性もある。

- 法律が定める「くじ引き」は、民主的な手段(投票)が、その機能の限界に達した際に、迅速に、公平に、そして最終的な当選者を確定させるための、いわば“最後の審判”であり、“緊急脱出装置”なのだ。どちらが引くかは完全に運であり、そこに人の意思が介在しないからこそ、両陣営が受け入れざるを得ない、究極の中立性を担保している、と解釈されている。

- くじ引きの実際

- 神栖市選挙管理委員会によって行われたくじ引きでは、選挙長が、両候補の名前が書かれた棒(くじ)を箱に入れ、そこから一本を引くという方法が取られた。

- そして、選挙長の手によって引き当てられたのは、「木内敏之」氏の名前だった。こうして、16724人の市民の支持を得、そして最後の一本のくじに選ばれた木内氏が、神栖市の新しい市長に就任することが決定した。

「ええーっ!?選挙なのに、最後はくじ引きで決めちゃうんだブー!?びっくりだブー!でも、もう一回選挙をするのも大変だし、これ以上揉めないようにっていう、賢いルールだったんだブーね…!それにしても、すごい運命だブー…」

第三章:16724人 vs 16724人──完全に“二分された街”の、重い民意

この選挙結果が持つ、最も重要な意味。それは、神栖市の市民の意思が、「現状維持」と「変革」という二つの選択肢の間で、完璧に二分されたという、厳然たる事実である。

- 石田 進 氏(現職)への16724票

- これは、これまでの市政運営に対する「信任」であり、「安定」と「継続」を求める声の表れだ。現市政に満足している、あるいは大きな不満はない、という市民の意思が、この数字に凝縮されている。

- 木内 敏之 氏(新人)への16724票

- これは、現市政に対する「不信任」であり、「変革」と「刷新」を求める声の表れだ。市政の現状に疑問を持ち、新しいリーダーシップを期待する市民の意思が、この数字となって結集した。

選挙は、どちらかが「勝ち」、どちらかが「負ける」ものだ。しかし、今回の神栖市では、誰も「勝者」にはなれなかったのかもしれない。くじによって市長の座を得た木内氏も、市民の半分からは支持されていない、という重い現実を背負って、市政をスタートさせなければならない。

彼の前には、極めて困難な舵取りが待ち受けている。自らを支持しなかった16724人の市民の声にも耳を傾け、分断された街を一つにまとめ、合意形成を図っていく。その手腕は、当選直後から、厳しく問われることになるだろう。

この選挙結果は、新市長に対し、「あなたは運で選ばれた。だからこそ、誰よりも謙虚に、全ての市民の声を聞きなさい」という、重い宿題を突きつけているのだ。

第四章:統計上の“奇跡”──この出来事は、どれほど珍しいのか?

多くの人が、この出来事を「ありえない」と感じるほど、極めて稀なケースだと直感しただろう。では、過去に同様の事例はあったのだろうか。

実は、首長選挙(市区町村長)における同数・くじ引きの事例は、決して皆無ではない。

- 過去の主な事例

- 2012年:東京都・西東京市長選挙

- 2002年:岩手県・沢内村長選挙

- 1997年:福島県・飯舘村長選挙

- 1974年:山梨県・上九一色村長選挙

これらの事例が示すように、この現象は、数十年という日本の選挙史の中で、数えるほどしか起きていない、極めてレアなケースであることは間違いない。

特に、市議会議員選挙など当選者の数が多い選挙の最下位ラインで同数となるケースに比べ、当選者が一人しかいない首長選挙で、しかも数万票規模の選挙で同数となるのは、やはり「統計上の奇跡」と呼ぶにふさわしい事象と言えるだろう。

それは、「絶対に起こらないこと」ではない。しかし、「自分の生きている間に、自分の街で目撃することは、まずないであろう」レベルの、歴史的な出来事なのである。

終章:一票の重みと、民主主義の“奇妙な美しさ”

神栖市長選挙が私たちに突きつけたもの。それは、普段は意識することのない「一票の絶対的な重み」と、民主主義というシステムが内包する、ある種の「不完全さ」と「奇妙な美しさ」である。

私たちは、選挙のたびに「自分の一票くらいでは、何も変わらない」という無力感に苛まれることがある。しかし、神栖市の33,448人は、その一人ひとりが、歴史的な均衡を生み出すための、かけがえのない一片であったことを証明した。

そして、人々の意思が完璧に拮抗し、民主主義がその答えを出すことを放棄した時、私たちの社会は、その最終判断を「運」という、最も原始的で、最も公平な力に委ねる。それは、人間の知恵の限界を認め、その先にある超越的な力に敬意を払う、ある種の儀式のようでもある。

神栖市の物語は、単なる地方の珍事ではない。

それは、私たち一人ひとりが、自らの持つ一票の価値を再認識し、民主主義という、不完全で、しかし尊いシステムと、どう向き合っていくべきかを問いかける、2025年の日本が生んだ、最も示唆に富んだ寓話なのである。

「僕の一票が、選挙の結果をくじ引きにするかしないかを決めるかもしれないなんて、考えたこともなかったんだブー…。選挙って、自分には関係ない遠い話だと思ってたけど、全然違ったんだブーね。次の選挙は、絶対に行かなきゃって、心から思ったんだブー!」

コメント