ピッ。その無機質な音とともに、私たちは毎日、当たり前のように自動改札を通り抜ける。その瞬間、パスケースやスマートフォンの画面で、私たちを静かに見送ってくれる、黒と白の小さなシルエットがあった。

JR東日本の交通系ICカード「Suica」のペンギン。

2001年のサービス開始以来、実に四半世紀にわたり、日本の首都圏における「日常の風景」そのものであり続けたこのキャラクターが、2026年度末をもって「卒業」する。

JR東日本が2025年11月11日に発表したこのニュースは、多くの人々に静かな衝撃を与えた。

公式な理由は「Suicaそのものが変わっていく中での、新キャラクターへのバトンタッチ」。

しかし、長年親しまれてきたアイコンの交代劇の裏には、それだけでは語り尽くせない、複雑な事情と、巨大企業の新たな戦略が隠されているのではないか。

本稿は、この突然の「卒業」宣言の背景を、公式発表の内容、キャラクターが持つ知られざる誕生秘話、そして、一部で囁かれる経済的な側面に至るまで、多角的な視点から徹底的に掘り下げ、一つの時代の終わりが意味するものを記録する、総合的なレポートである。

第一章:公式発表の概要──未来に向けた「バトンタッチ」

まず、JR東日本が公式に発表した内容を、正確に整理する。

- 「卒業」の時期: 2026年度末(2027年3月末)

- 公式な理由: Suicaサービスの拡大に伴うイメージの刷新。JR東日本は、2026年秋にSuicaのコード決済サービス導入を予定しており、チャージ上限も現行の2万円から30万円へと大幅に引き上げる計画を発表している。「Suicaそのものが変わっていくということで、新たなイメージキャラクターにバトンタッチしてもらう」というのが、JR東日本の説明である。

- 新キャラクター: 後任は未定。ただし、選定にあたっては、鉄道利用者などの一般ユーザーが何らかの形で参画できる方法を検討しているという。

- 原作者のコメント: ペンギンのデザインを手がけたイラストレーターの坂崎千春氏は、「『スイカのペンギン』として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます」というコメントを発表。円満な形での交代であることを示唆している。

公式発表だけを見れば、これは未来に向けた、前向きで計画的な世代交代と受け取れる。

しかし、このペンギンが、そもそもどのようにしてSuicaの顔になったのか、その出自を知ると、物語は少し違う様相を帯びてくる。

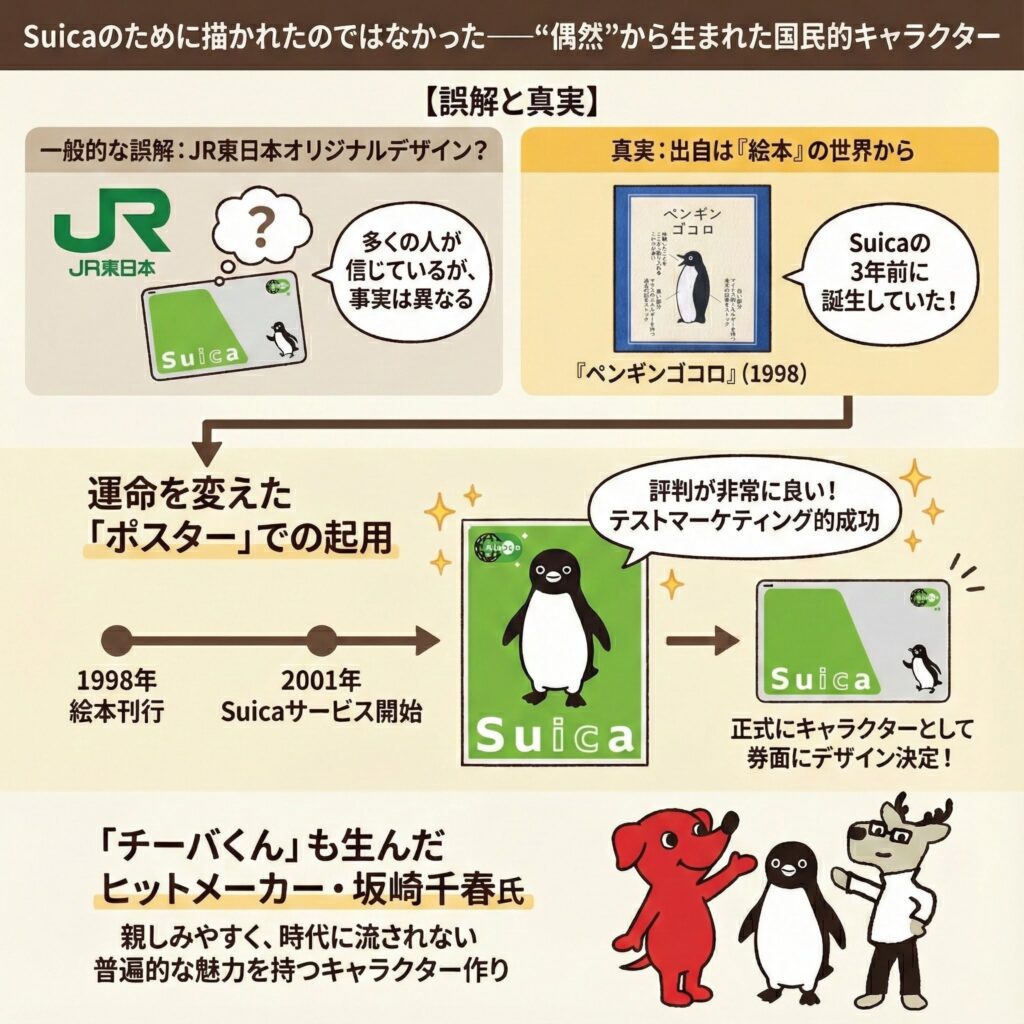

第二章:Suicaのために描かれたのではなかった──“偶然”から生まれた国民的キャラクター

多くの人が、あのペンギンはSuicaのサービス開始にあたって、JR東日本がオリジナルでデザインしたものだと信じている。しかし、その事実は全く異なる。

- 出自は「絵本」の世界から

- Suicaのペンギンは、もともとイラストレーターの坂崎千春氏が手がけた絵本『ペンギンゴコロ』(1998年刊行)に登場するキャラクターだった。Suicaのサービスが開始されたのは2001年であり、ペンギンはそれより3年も前に、この世に生まれていた。

- ポスターでの起用が運命を変えた

- では、なぜ絵本のキャラクターが交通系ICカードの顔になったのか。その経緯は、実に偶然の産物だった。

- Suicaのサービス導入に先立ち、宣伝用のポスターが制作されることになった。そのポスターのイラストとして、坂崎氏の描くペンギンが起用されたのだ。すると、このペンギンの評判が非常によく、正式にSuicaのキャラクターとしてICカードの券面にもデザインされることが決まった、というのが真相である。最初から計画された起用ではなく、テストマーケティング的なポスターでの成功が、国民的キャラクターを誕生させたのだ。

「ええーっ!?あのペンギンって、Suicaのために生まれたんじゃなくて、もともと絵本のキャラクターだったんだブー!?ポスターで人気が出たから、スカウトされたなんて…!アイドルの誕生秘話みたいで、なんだかワクワクするんだブー!」

作者の坂崎千春氏は、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」や、ダイハツのCMでおなじみの「カクカク・シカジカ」など、数々の人気キャラクターを生み出してきたことで知られる。親しみやすく、時代に流されない普遍的な魅力を持つキャラクター作りが、坂崎氏の真骨頂と言えるだろう。

第三章:なぜ「名前」がないのか──キャラクターに込められた哲学

Suicaのペンギンは、四半世紀にわたって活躍しながら、実は固有の「名前」を持っていない。私たちはただ、「Suicaのペンギン」と呼ぶだけだ。これにも、明確な理由があった。

- 利用者の「分身」であるために

- 名前がつけられていないのは、「それぞれの生活者が所有するICカードの分身」というコンセプトに基づいているからだ。「タロウ」や「ハナコ」といった具体的な名前が与えられた瞬間、キャラクターのイメージは固定化されてしまう。

- 名前がないことで、老若男女、誰もが自分を投影できる存在となる。カードを持つ人それぞれの「相棒」として、あらゆるシーンに自然に溶け込むことができた。この巧みな設計思想が、Suicaのペンギンが長く愛され続けた、本質的な理由の一つかもしれない。

- 南極から来た、という設定

- ちなみに、キャラクターには「南極に生息するアデリーペンギンがモデルで、南極から東京にやってきた」という、ささやかなバックストーリーが存在する。この物語性もまた、キャラクターに奥行きを与えている。

第四章:語られないもう一つの理由 ― 版権、コスト、そして企業の“選択と集中”

公式発表の裏側で、今回の「卒業」の背景には、より現実的な、経営戦略上の判断があるのではないか、という見方がインターネット上などを中心に広がっている。

Suicaのペンギン「卒業」の背景にあるとされる、3つの経営的視点。

- 版権(ライセンス)料の問題: JR東日本が100%権利を保有していないため、継続的なコストが発生する。

- キャラクター使用範囲の「制約」: あくまで「Suicaの施策」にしか使えず、他の事業に展開できない。

- 企業ブランディングの“選択と集中”: 自社保有の新キャラクターなら、グループ全体の事業で横断的に活用できる。

- 指摘される「版権料」の問題

- 最も大きな要因として指摘されているのが、キャラクターの版権料である。Suicaのペンギンは、もともと絵本のキャラクターであったため、JR東日本が自社で権利を100%保有するキャラクターではない。使用にあたっては、作者や関係各社に、相応の版権料を支払い続ける必要がある、という構造だ。

- 一部では、この版権に大手広告代理店の電通が関与しているとの指摘もあり、コスト削減が「卒業」の主たる理由ではないか、と推測されている。

- キャラクター使用範囲の「制約」

- もう一つ、重要な点として挙げられるのが、キャラクターの使用範囲の問題だ。Suicaのペンギンは、あくまで「Suicaの施策」にしか使えない、という契約上の制約があったとされる。

- 近年のJR東日本は、鉄道事業だけでなく、「えきねっと」のようなITサービスや、駅ビル開発などの不動産事業、金融事業といった分野に、経営の軸足を大きくシフトさせている。これらの、今後さらに注力していきたい事業のプロモーションに、Suicaのペンギンは活用できない。

- 自社で完全に権利を保有する新キャラクターに切り替えれば、Suicaだけでなく、JR東日本グループ全体の事業で、横断的かつ自由なキャラクター展開が可能になる。これは、企業ブランディングの観点から、極めて大きなメリットとなる。

「なるほどだブー…。僕たちの知らないところで、お金の話とか、会社のこれからの戦略とか、色々な大人の事情があったんだブーね…。ただ可愛いだけじゃ、生き残れない世界なんだブーな…。」

- JR東日本のコストカット体質

- この決定は、近年のJR東日本の経営方針の文脈で捉える必要がある、という見方もある。地方の赤字路線の問題が深刻化する中、鉄道事業全体のコストカットは喫緊の課題だ。近年、駅の発車メロディが各駅固有のものから、JR東日本が版権を管理する統一的なものに置き換えられるケースが増えているのも、版権料を削減し、自社でコントロールしたいという意図の表れとされる。今回のペンギンの卒業も、この大きな流れの中に位置づけることができる、というわけだ。

終章:一つの時代の終わりと、新しい「企業の顔」の始まり

Suicaのペンギンの「卒業」。それは、単に一つのキャラクターが役目を終えるという、感傷的な物語ではない。それは、JR東日本という企業が、次のステージへと向かうための、極めて戦略的な経営判断である可能性が高い。

絵本の世界から偶然スカウトされ、いつしか日本を代表するアイコンにまでなったペンギン。その成功物語は、ある種の「古き良き時代」の産物だったのかもしれない。

そして今、JR東日本は、より管理しやすく、より多角的に活用できる、新しい「企業の顔」を求めている。次に登場するキャラクターは、おそらく一般公募の形を取りながらも、JR東日本が100%の権利を持つ、計算され尽くした存在になるだろう。

ピッ。明日も私たちは、何気なく改札を通り過ぎる。しかし、その先に待っているのは、もうあのペンギンではない、別の誰かだ。一つの日常風景の終わりは、企業戦略の新しい始まりを、静かに告げている。

コメント