けたたましく鳴り響く、朝のアラーム。意識は、まだ、夢と現実の狭間を漂っている。理性では「起きなければ」と分かっていながらも、私たちの指は、半ば無意識に、スマートフォンや時計のスヌーズボタンを探し、そして、押してしまう。

再び訪れる、静寂。そして、全身を包み込む、あの、抗いがたいほどの、心地よさ。

「二度寝」。それは、多くの人にとって、一日の始まりに訪れる、罪悪感を伴った、しかし、至福の瞬間である。

しかし、なぜ、あの、わずか数分間の眠りは、これほどまでに、甘美なのだろうか。

それは、単なる「怠け心」の問題ではない。その心地よさの裏側には、私たちの脳内で繰り広げられる、睡眠と覚醒を司る、二つの強力な化学物質の、壮絶な綱引きがあった。

本稿は、この「二度寝」という、日常的な現象のメカニズムを、科学的な事実に基づき解き明かすレポートである。その気持ちよさの正体と、思わぬ効用、そして、その先に待つ、手強い“副作用”とは、一体、何なのか。

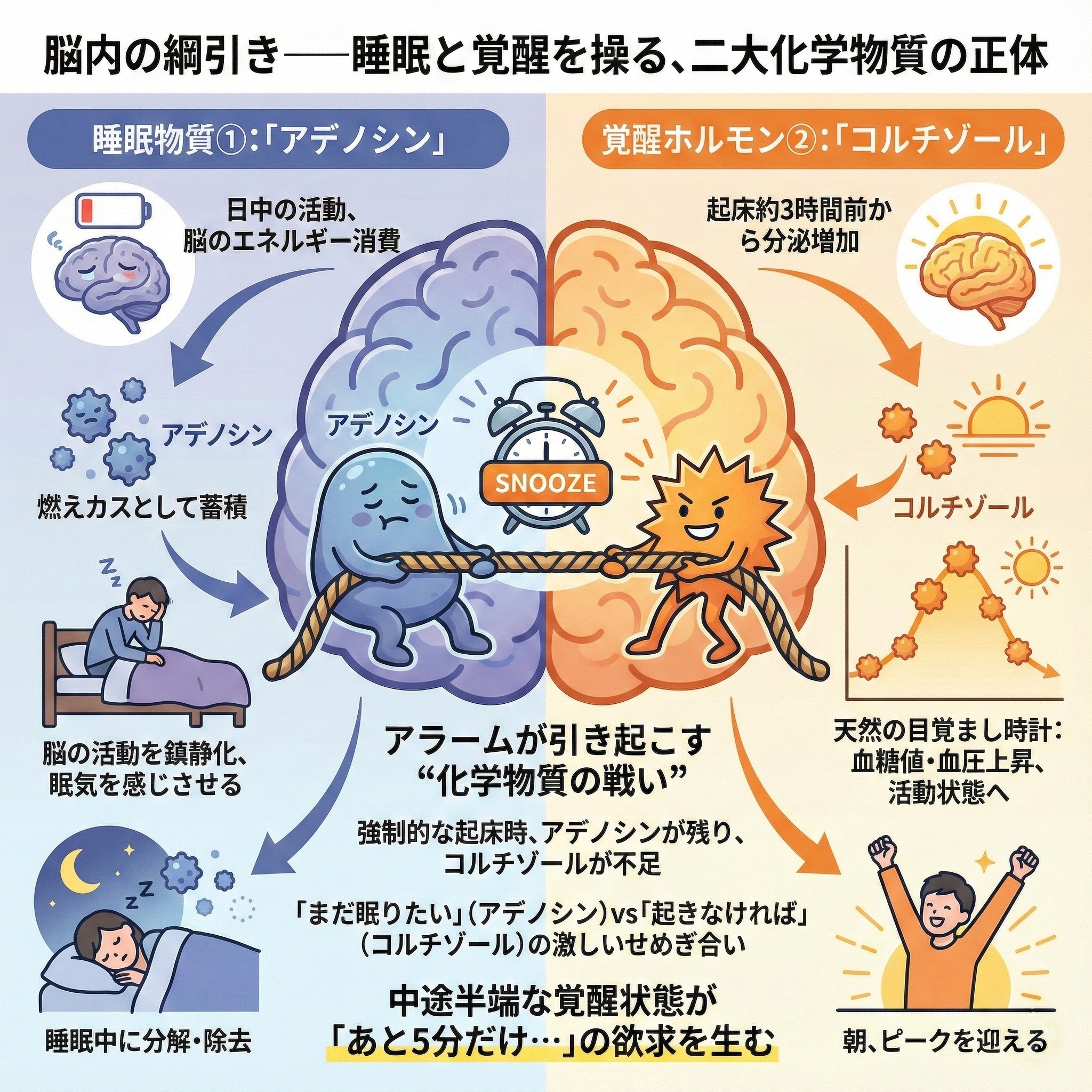

第一章:脳内の綱引き──睡眠と覚醒を操る、二大化学物質の正体

「二度寝」の心地よさを理解するには、まず、私たちの睡眠と覚醒が、どのようなメカニズムでコントロールされているかを知る必要がある。その主役は、二つの化学物質である。

- 睡眠物質①:「アデノシン」

- 私たちが、日中に活動し、脳がエネルギーを消費すると、その“燃えカス”として、脳内に「アデノシン」という物質が、徐々に蓄積していく。

- このアデノシンが、脳の活動を鎮静化させ、私たちに「眠気」を感じさせる、睡眠物質の正体である。そして、私たちが眠っている間に、このアデノシンは、分解・除去されていく。

- 覚醒ホルモン②:「コルチゾール」

- 一方、私たちの体を、朝、自然に目覚めさせてくれるのが、「コルチゾール」というホルモンである。

- コルチゾールは、一般的に「ストレスホルモン」として知られるが、血糖値や血圧を上げ、体を活動状態へと導く「天然の目覚まし時計」としての、重要な役割も担っている。このコルチゾールは、通常、起床の約3時間前から、徐々に分泌量が増え始め、朝、ピークを迎える。

- アラームが引き起こす“化学物質の戦い”

- 問題は、アラームによって、強制的に起床させられる時だ。

- その時点では、まだ、睡眠中に除去されるはずのアデノシンが、脳内に残っているかもしれない。そして、体を活動的にするはずのコルチゾールの分泌が、まだ、ピークに達していないかもしれない。

- つまり、アラームが鳴った瞬間、私たちの脳内は、「まだ眠りたい」と願うアデノシンの力と、「そろそろ起きなければ」と働きかけるコルチゾールの力が、激しく、せめぎ合っている状態なのだ。この、脳の、中途半端な覚醒状態こそが、「あと5分だけ…」という、抗いがたい欲求を生み出す、第一の原因である。

「なるほどだブー!僕の頭の中で、毎朝そんな壮絶な戦いが繰り広げられていたなんて、知らなかったんだブー!『眠気の素』と『目覚ましホルモン』の綱引きだったんだブーね!」

第二章:「あと5分」の快感の正体──脳が放つ、束の間の“ご褒美”

では、スヌーズボタンを押し、再び、まどろみの中へと沈んでいく、あの瞬間。私たちの脳内では、具体的に、何が起きているのか。

- 睡眠への期待感が、快感物質を放出させる

- 再び眠りにつくことができる、という期待感、あるいは、その行為そのものが、脳の「報酬系」と呼ばれる部分を刺激し、セロトニンやドーパミンといった、精神的な安らぎや、幸福感をもたらす、神経伝達物質を放出させる、と考えられている。

- これは、厳しい現実(起床)を、一時的に回避し、心地よい状態(睡眠)を、再び手に入れることに対する、脳からの、ささやかな“ご褒美”なのである。この、束の間の快感が、「二度寝は、気持ちいい」という、強力な記憶を、私たちに、刷り込んでいく。

- 身体的な快適さという、根源的な欲求

- もちろん、科学的な理由だけではない。布団の中の、暖かく、安全で、快適な物理的環境と、これから直面するであろう、寒い、あるいは、ストレスに満ちた外部環境との、極端なギャップ。その、単純な、しかし、根源的な、身体的快適さを、維持したいという欲求も、二度寝の心地よさを、強力に後押ししている。

第三章:二度寝の「効用」と、手強い「副作用」──甘い罠の、本当の代償

では、この、気持ちの良い「二度寝」は、私たちの心と体に、どのような影響を与えるのか。そこには、限定的な“効用”と、それを、遥かに上回る可能性のある、手強い“副作用”が存在する。

- 考えられる、限定的な「効用」

- ストレスの緩和: 前述の通り、セロトニンなどの放出は、起床というストレスに対する、一時的な緩衝材として機能し、精神的な安らぎをもたらす可能性がある。

- より穏やかな覚醒: 睡眠が、極端に不足している人にとっては、短い二度寝が、覚醒への、より、穏やかな移行を助ける、という見方もある。

- 最も深刻な副作用:「睡眠慣性(Sleep Inertia)」の増大

- しかし、二度寝がもたらす、最大の、そして、最も科学的に証明されているデメリットが、「睡眠慣性(Sleep Inertia)」と呼ばれる現象である。

- 睡眠慣性とは、目覚めた直後に生じる、頭がぼーっとする、判断力が低下する、強い眠気が続く、といった、心身のパフォーマンスが低下した状態を指す。

- スヌーズボタンを押し、短い眠りと覚醒を繰り返す行為は、脳を「起きるべきか、眠るべきか」という、混乱状態に陥らせる。脳は、再び、眠りの段階に入ろうとするが、その直後に、アラームによって、無理やり、引き剥がされる。このプロセスが、睡眠慣性を、より、強く、そして、より、長く、引き起こすことが、多くの研究で示されている。

- 結果として、二度寝をした後の方が、すっきりと起きられず、午前中のパフォーマンスが、著しく低下する、という、皮肉な事態を招くのだ。

- 生体リズムの乱れ

- 二度寝を習慣化することは、コルチゾールの、規則的な分泌パターンを乱し、体の、自然な覚醒リズム(サーカディアンリズム)を、狂わせる原因ともなり得る。これにより、夜の寝つきが悪くなったり、朝の目覚めが、さらに、悪化したりする、という、悪循環に陥る可能性も指摘されている。

「ええーっ!?あの気持ちよさのせいで、午前中の僕はずっと頭がぼーっとしてたんだブーか…。甘い罠とは、まさにこのことだブーね…。恐ろしいんだブー…。」

二度寝がもたらす、“光”と“影”

- 光(限定的な効用): セロトニン放出による、一時的なストレス緩和効果。

- 影(深刻な副作用): **「睡眠慣性」**を増大させ、起床後のパフォーマンスを著しく低下させる。

終章:心地よさの正体を知り、自らを操る

結論として、「二度寝」が、あれほどまでに気持ち良いのは、睡眠物質「アデノシン」と、覚醒ホルモン「コルチゾール」の、脳内での綱引きの最中に、再び眠りにつくことへの期待感が、セロトニンなどの、快感物質を放出させるからであった。

それは、私たちの脳が、ストレスから逃れ、心地よさを求める、極めて、人間的な反応の、現れなのである。

しかし、その、束の間の快楽には、「睡眠慣性」という、手強い代償が伴う。気持ちよさと引き換えに、私たちは、その後の、数十分、あるいは、数時間の、明晰な思考能力を、失っているのかもしれない。

この、心地よさの正体と、その代償を知ること。

それこそが、私たちが、単に、本能に流されるのではなく、自らの、一日の始まりを、意識的に、そして、主体的に、コントロールするための、第一歩となるのである。

コメント