徳川慶喜。その名を聞いた時、我々が思い浮かべるのは、江戸幕府、二百六十年の歴史に、自らの手で幕を引いた、「悲劇の最後の将軍」という、どこか寂寥(せきりょう)感の漂うイメージではないだろうか。大政奉還、鳥羽・伏見の戦い、そして、江戸城の無血開城。彼の半生は、激動の幕末史そのものであり、その決断は、常に、国家の存亡を背負う、重圧に満ちたものだった。

しかし、もし、その「将軍」という、重い鎧を脱ぎ捨てた後の、彼の人生が、我々の想像とは、全く異なる、驚くほどにモダンで、自由闊達(かったつ)なものだったとしたら。

本稿は、大政奉還の後、静岡の地で、およそ40年にもわたる隠居生活を送った、徳川慶喜の、「第二の人生」に焦点を当てるレポートである。

そこには、悲劇の主人公ではなく、最新の西洋文化を謳歌(おうか)し、多趣味に生き、そして、徳川将軍家の誰よりも長寿を全うした、一人の「趣味人」としての、意外な素顔が、隠されていた。

第一章:将軍職からの解放──静岡で始まった、40年の隠居生活

1867年、大政奉還。そして、翌年の江戸城明け渡し。これにより、徳川慶喜は、事実上、全ての政治的権力を手放し、歴史の表舞台から、その姿を消した。

- 謹慎の日々

- 当初、彼は、水戸での謹慎生活を余儀なくされる。新政府に対する、恭順の意を示すための、静かな日々だった。

- 静岡へ

- 1869年(明治2年)、謹慎を解かれた慶喜は、静岡(当時の駿府)へと移り住む。 ここから、1913年(大正2年)に77歳でその生涯を閉じるまでの、長きにわたる、隠居生活が始まるのである。

- この静岡での生活は、彼にとって、生まれて初めて経験する、「政治的責任から、完全に解放された、自由な時間」だった。

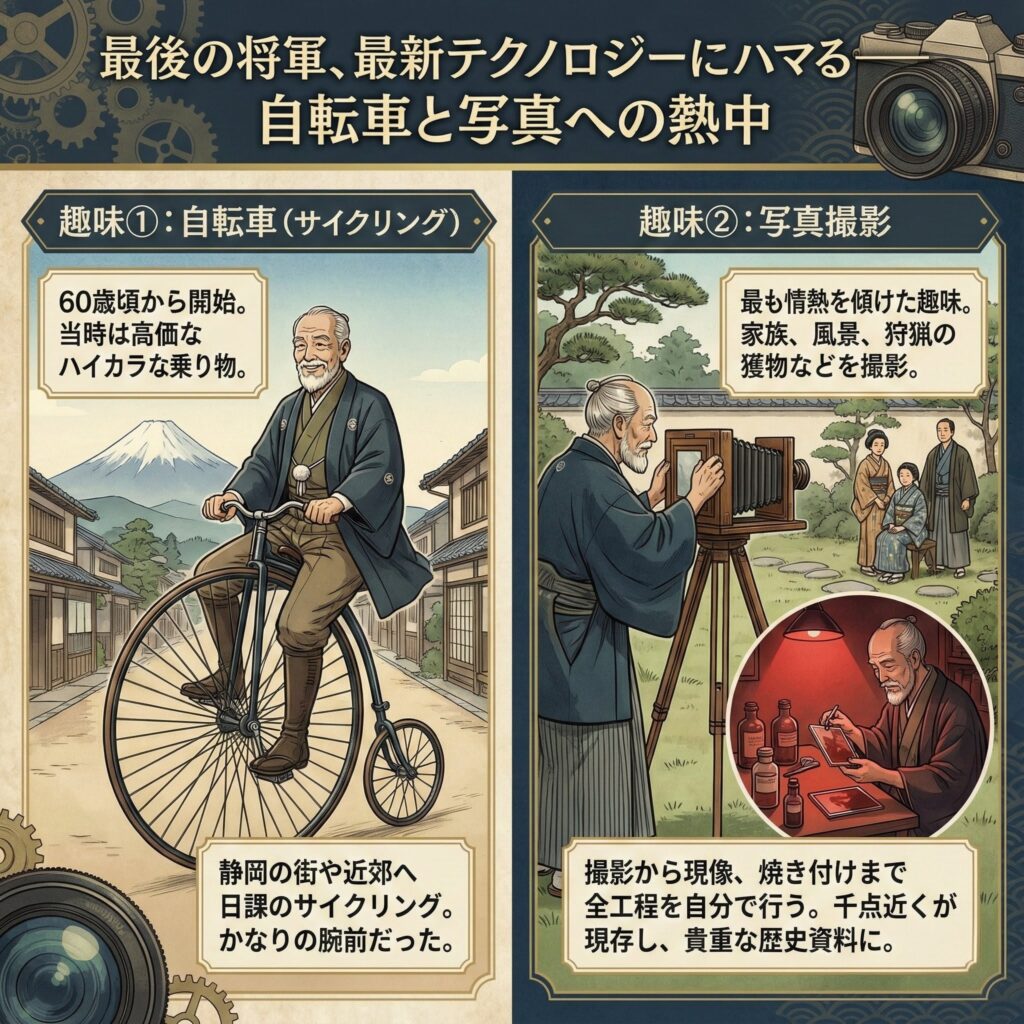

第二章:最後の将軍、最新テクノロジーにハマる──自転車と写真への熱中

政治から身を引いた慶喜が、その有り余る知的好奇心を注ぎ込んだのが、当時、日本に入ってきたばかりの、最先端の西洋文化、特に、「自転車(サイクリング)」と「写真」であった。

- 趣味①:自転車(サイクリング)

- 慶喜が自転車に乗り始めたのは、60歳近くなってからと言われている。 当時の自転車は、まだ、非常に高価で、一般庶民には、到底、手の届かない、ハイカラな乗り物だった。

- 彼は、この最新の乗り物を巧みに乗りこなし、静岡の街や、近郊へと、サイクリングに出かけるのを、日課としていた。 記録によれば、その腕前は、かなりのものであったという。

- 趣味②:写真撮影

- 慶喜が、最も、情熱を傾けた趣味が、写真撮影だった。 彼は、数多くの機材を買い揃え、自らの家族や、日常の風景、そして、趣味の狩猟の獲物などを、数多く、カメラに収めている。

- 特筆すべきは、彼が、単に「撮る」だけでなく、ガラス乾板の現像から、印画紙への焼き付けまで、全ての工程を、自分自身で行っていたことである。 暗室にこもり、薬品の調合に没頭する、元・将軍。その姿は、我々が抱くイメージとは、かけ離れたものだ。

- 彼が撮影した写真は、千点近くが現存しており、当時の暮らしや風俗を伝える、貴重な歴史資料ともなっている。

「ええーっ!?最後の将軍が、自転車に乗って、カメラで写真撮ってたんだブー!?しかも、現像まで自分で!?僕のおじいちゃんより、よっぽどハイカラなんだブー!」

- 投稿雑誌への挑戦と、“ボツ”

- 彼の写真への情熱を示す、象徴的なエピソードがある。慶喜は、自らの作品を、「徳川慶喜」の名を隠し、「G.K」というイニシャルで、当時の写真投稿雑誌『写真月報』に応募していたのだ。

- しかし、その結果は、必ずしも、芳しいものではなかった。ある時には、「他に良き作なければ掲載すべし」という、辛辣(しんらつ)な評価と共に、落選(ボツ)の憂き目に遭っている。 最後の将軍も、趣味の世界では、一人のアマチュア写真家として、厳しい評価の洗礼を受けていたのである。

「あの将軍さまが、雑誌に投稿して、落選してたなんて…!なんだか、急に親近感が湧いてきちゃうんだブー!僕と同じなんだブー!」

元・将軍が熱中した、明治の“ハイテク”趣味

- 自転車(サイクリング): 60歳近くなってから乗り始め、静岡の街を日課のように乗り回した。

- 写真撮影: 機材を買い揃え、現像から焼き付けまで、全ての工程を自分で行う、本格的な写真家だった。

第三章:多趣味の“エンジョイ”ライフと、徳川家“最長寿”の記録

慶喜の趣味は、自転車と写真だけに、とどまらなかった。

- 多彩な趣味の数々

- 油絵、狩猟、釣り、囲碁、将棋、謡(うたい)、投網(とあみ)など、彼の趣味は、枚挙にいとまがない。

- これらの趣味に没頭する日々は、彼を、将軍時代の、極度のストレスと、政治的な苦悩から、解放していった。

- 徳川将軍家、最長寿の記録

- 1897年(明治30年)に、東京へ居を移し、1902年(明治35年)には、公爵として貴族院議員にも就任するが、政治の表舞台に、再び立つことは、決してなかった。

- 趣味に生き、穏やかな余生を送った彼は、満76歳(数え77歳)で、その生涯を閉じる。 これは、15代続いた、徳川将軍の中で、歴代最長の、寿命であった。

終章:重圧から解放された、一人の“人間”の姿

結論として、大政奉還後の徳川慶喜は、決して、失意と孤独の中に、沈んでいたわけではなかった。

むしろ、彼は、将軍という、あまりにも重い役割から解放された後、ようやく、一人の“人間”としての、自由な人生を、謳歌(おうか)していたのである。

自転車を乗り回し、カメラの暗室にこもり、そして、投稿雑誌に落選しては、悔しい思いをする。

その姿は、我々が知る「最後の将軍」のイメージとは、全く異なる、驚くほどに、生き生きとした、そして、人間味あふれるものだ。

徳川慶喜の「第二の人生」は、歴史の激流に翻弄された一人の男が、その終着点で、ようやく手にした、ささやかで、しかし、何物にも代えがたい、「幸福」の物語であったのかもしれない。

コメント