2025年11月、ひとつの食文化番組が静かに幕を下ろす。

それは単なるグルメ番組ではない。

日本の食卓、郷土の味、そして“ふるさと”を、50年にわたりお茶の間に届け続けた「くいしん坊!万才」──。

1975年の放送開始から数えて、実に6599回。

“いい味、いい旅、いい出会い”を掲げて全国を巡り続けた旅の終着点は、

一体どんな思いで迎えられるのか。

なぜ、この愛され続けた国民的番組は終わるのか?

そこには、時代とメディアと信頼の複雑な交差点があった。

次章より、功績と構造、そして別れの理由を紐解いていく。

■ “食文化のアーカイブ”──6599回が記録した“ふるさとの味”の記憶

「くいしん坊!万才」が50年かけて築いた最大の功績──

それは、日本の“食”を記録し続けたテレビ番組であるという事実だ。

単なる旅番組でもなく、ただのグルメロケでもない。

この番組は、日本各地に息づく郷土料理・名物料理・季節の味覚を、

レポーターの「ひと口」とともに映像という“保存媒体”に刻み続けた存在だった。

◆ 6599回=6599通りの味の記録

1975年から2025年に至る50年間のレギュラー放送回数は、

実に6599回(11月16日時点)。

週1本換算でも毎週欠かさず放送してきたことになる。

しかもその1本1本が、地域・食材・人との出会いを軸にした小さなドキュメンタリーであり、

名もなき農家や漁師、料理人の姿とともに“食”のストーリーを残してきた。

これはまさに──

“日本の食文化の動くアーカイブ”である。

◆ 未来への資料価値としての“くいしん坊”

この番組に記録された数々の料理は、

- 今では作られなくなった郷土食

- 風習として消えかけた調理法

- 地域独自の祝い膳や保存食文化

なども多く、もはや「視聴者のため」ではなく「未来のための記録」とも言える。

例えば、地方局のローカルドキュメンタリーが担ってきた役割を、

「くいしん坊!万才」は長年のレギュラー放送で貴重な記録を積み上げてきた。

「この番組を見て「自分の地元がテレビに出た!」って喜んだ人、

たくさんいるはずだブー!」

◆ 「食べる=文化」を可視化した番組

何を食べるか。

どう作るか。

誰と食べるか。

この番組は、そうした“食の哲学”をエンタメ化した番組でもあった。

“食べること”の先にある、風景・人間関係・感謝の心──それらを言葉ではなく表情や間で伝えた。

そしてそこには、視聴者の記憶にも残る“ぬくもり”があった。

■ キッコーマンと「くいしん坊!」──半世紀のパートナーシップが生んだ“テレビ×企業”の理想形

「くいしん坊!万才」を語るうえで欠かせない存在がある。

それは、50年にわたって番組のスポンサーを務め続けたキッコーマンだ。

これは単なる“番組提供”ではない。

番組と企業、そして視聴者との間に育まれた三位一体の信頼関係──

日本のテレビ史における、奇跡的な長期共存モデルともいえる。

◆ “食”と“しょうゆ”をつなぐ、静かな存在感

キッコーマンは、番組内で派手にCMを打つような露骨な主張はしなかった。

代わりに番組の世界観にそっと寄り添い、

- 地域の料理に溶け込む調味料として

- 食卓の背景にある“当たり前”の存在として

まるで「縁の下の味噌樽(=土台)」のように、番組の空気に浸透していた。

「CMでガンガン宣伝するのではなくて、

料理の湯気の中に“存在をにじませる”やり方だったブー!

それが視聴者の信頼に繋がったんだブー!」

◆ キッコーマンのブランド戦略=“番組まるごと共鳴型”

キッコーマンにとって「くいしん坊!」は、単なる広告枠ではなかった。

- 日本各地の料理にしょうゆがどう使われているか

- 家庭の食卓でどんな味が求められているか

- 食べることが持つ情緒的な価値とは何か

これらを番組を通じて自然に伝えることこそが、

企業ブランディングの本質だった。

特に、“修造くいしん坊”期には、

「熱さ」「まじめさ」「家族へのまなざし」など、松岡修造の持つ人間味が、

そのままキッコーマンの価値観とも重なっていた。

◆ “ブランド×番組”の理想形──それが崩れた理由とは?

しかしこの盤石な信頼関係にも、ヒビが入るきっかけがあった。

2025年1月、フジテレビ側で起きた一連の不祥事──

それを受け、キッコーマンは「総合的に判断した」として番組の放送見合わせを要請。

つまり、番組そのものに非がなくとも、

“共に並ぶことで企業イメージが傷つく”リスクが現実味を帯びたのだ。

これは、理想的なパートナーシップだからこそ起きた断絶でもある。

- くいしん坊!万才は、キッコーマンの“食卓哲学”の代弁者

- 両者のイメージが重なり合って初めて成立する構造

- だからこそ「信頼が崩れたとき=番組の終わり」

■ 食べる人が変われば、味も変わる──11人の“くいしん坊”が紡いだ50年の系譜

「くいしん坊!万才」は、番組内容こそ全国の郷土料理を紹介する“定型”であったが、

その“味わい”を決定づけていたのは、毎回登場する“くいしん坊”=レポーターたちの人柄そのものだった。

番組におけるレポーターとは、

ただ料理を口に運ぶ“食レポ担当”ではない。

土地の空気を吸い、つくり手の想いを聴き、視聴者に“言葉にならない感情”を届ける役目だったのだ。

◆ 歴代11人、それぞれの「味」

番組を支えた11人の“くいしん坊”たちには、それぞれのカラーがあった。

| 代 | レポーター名 | 活動期間 | 特徴・印象 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 渡辺文雄 | 1977〜81 | 温厚で丁寧、番組の基盤を築く |

| 2代目 | 竜崎勝 | 1982 | 渋い俳優風の語り口 |

| 3代目 | 友竹正則 | 1982〜83 | 優しさと親しみやすさ |

| 4代目 | 宍戸錠 | 1984〜85 | 豪快かつお茶目な食べっぷり |

| 5代目 | 川津祐介 | 1986〜87 | 落ち着きと安定感 |

| 6代目 | 梅宮辰夫 | 1988〜90 | まさに「くいしん坊」な豪快さ |

| 7代目 | 村野武範 | 1991〜93 | 知的でさわやかな語り口 |

| 8代目 | 辰巳琢郎 | 1994〜97 | インテリ系の食通的雰囲気 |

| 9代目 | 山下真司 | 1998〜99 | 熱血感と朗らかさのバランス |

| 10代目 | 宍戸開 | 2000 | ジェントルで控えめ |

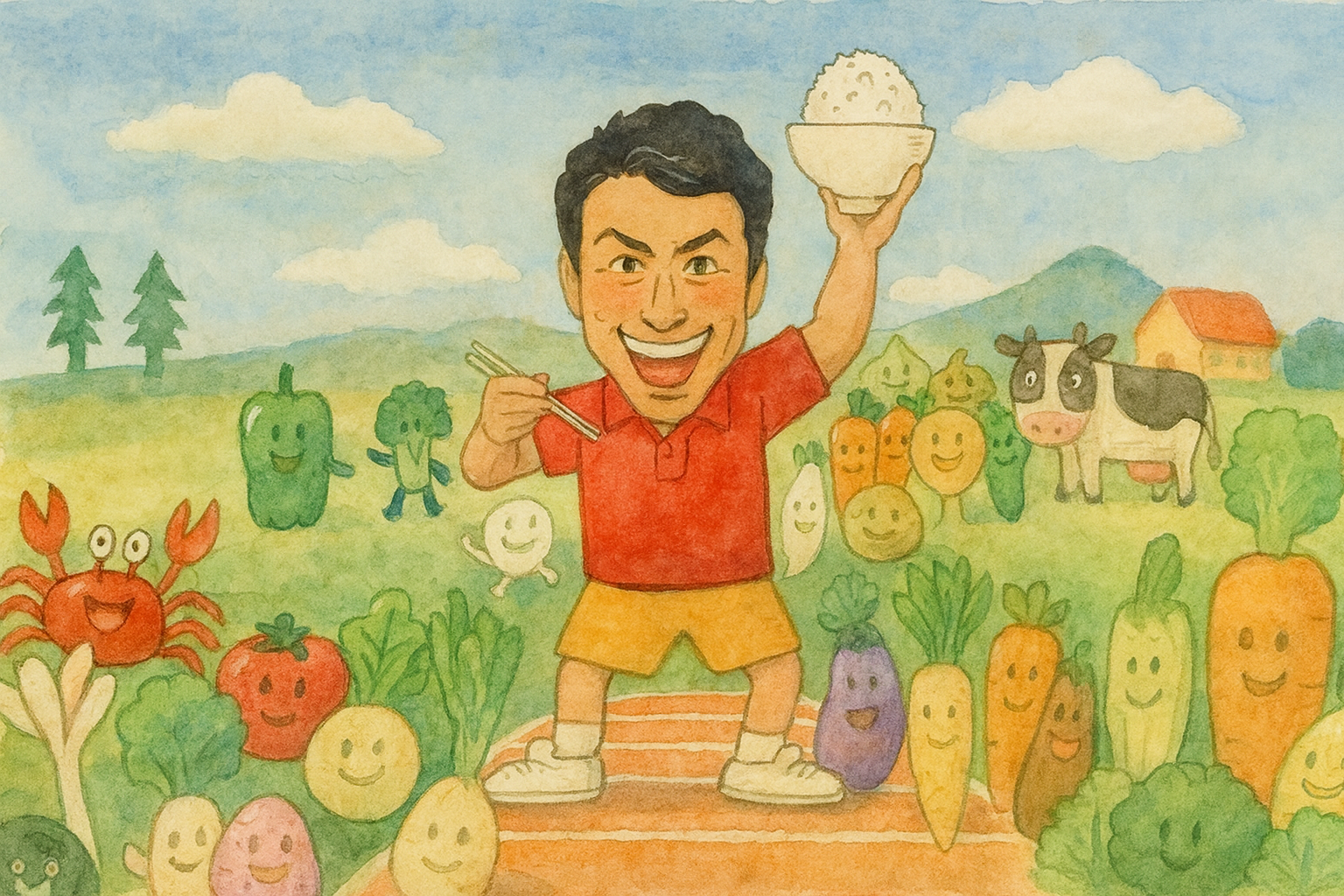

| 11代目 | 松岡修造 | 2000〜2025 | 史上最長25年、1000回超の出演!情熱の“顔”に |

「俳優・食通・タレント・熱血漢…

ひとりひとりの「味」が、そのまま番組の風味だったブー!

料理と“人”の相性って、実はすごく大事なんだブー!」

◆ 修造くいしん坊の“異次元”な情熱

2000年から番組の“顔”を務めた松岡修造氏は、

もはや“くいしん坊”という称号を超え、番組の精神そのものとなっていた。

- 1000回以上の出演

- 25年間という最長期間

- 土地の人と料理に涙するガチリアクション

そのレポートは、情報でも演出でもなく、感情そのもの。

“おいしい”の言葉すら出ない場面で、こぼれる涙や静かな頷きが、

番組の“伝えたいこと”をすべて語っていた。

◆ バトンを渡す役割──そして“旅の終わり”へ

歴代のくいしん坊たちは、時代ごとに役目を終え、

新たな“味”を番組に加えてきた。

そして2025年、松岡修造もまた、番組とともに“くいしん坊”としての役目を終える。

彼らが紡いだバトンには──

「ただ食べる」以上の、“記憶”と“出会い”が詰まっていた。

■ なぜ終わるのか?──“国民的番組”の終幕に潜む構造的背景

フジテレビは「50年の節目を機に」と説明する。

確かに、番組の歴史を区切るにはキリが良い数字ではある。

だが、それだけでは済まされない“空気の変化”が、

番組終了という判断の背景にはあった。

◆ 発端は「一連の不祥事」──揺らいだ信頼関係

2025年1月──

フジテレビの一連の不祥事が発覚。

視聴者の信頼はもちろん、スポンサーからの信頼も揺らいだ。

その中にあったのが、50年にわたり“家族のような関係”を築いてきたキッコーマン。

同社は「総合的に判断した」としながら、

番組の放送見合わせを要請──

つまり、黙って“卒業”したわけではなかった。

「これってつまり、番組内容に問題があったんじゃなくて、

“誰と組むか”の信用が崩れたってことなんだブー!」

◆ 信頼が崩れたとき、「番組の価値」も一緒に崩れる

「くいしん坊!万才」は、“料理”や“タレント”だけで成立していた番組ではない。

その背後には、

- 丁寧な取材体制

- 誠実な編集方針

- スポンサーとの共同歩調

といった、メディアとしての“内なる信頼構造”があった。

それが、どこか一つでも崩れると、

番組の“信頼パッケージ”がまるごと危機に晒される。

ましてや、スポンサーと視聴者の間にある“中間役”としてのテレビ局が、

信頼を損なえば──

番組だけを存続させるのは、もはや不可能だった。

◆ 「50年の節目」は、“ソフトな着地”の言い換えだった?

「節目」という言葉は便利だ。

円満に見せるにはちょうどいい。

しかし実際には──

- 1月より番組休止

- 10月より放送再開もわずか4回

- 11月22日の特別番組で幕

という流れからも、

これは構造的な限界を迎えた“整理”だったことが透けて見える。

- 「信頼」は、番組そのものの設計図

- それが壊れたとき、どれだけ内容が良くても継続は困難

- 番組の終わりは、組織とパートナーの“関係性”によって決まる

■ 「節目」か、「不祥事」か──終幕に揺れた“本当の理由”

と、終了に関して世間的には前章で述べた理由に思われているだろうが、本当の理由はこういうことのようだ。

番組終了に際して、フジテレビは「50年の節目を機に」と説明した。

一方で、2025年1月にはフジの一連の不祥事が報じられ、

それを受けて番組の一時休止と、スポンサーであるキッコーマンの要請が伝えられた。

一見すれば、これは「信頼失墜による打ち切り」の構図に見える。

だが、最新の朝日新聞報道では、次のように記されている。

「節目を迎えるタイミングで番組を終了するか否かについて、昨年秋からキッコーマンと協議していた」

つまり──

番組の終了は、突発的に決まったわけではなかったのである。

◆ “協議の上での着地”という選択肢

この事実から見えてくるのは、

「くいしん坊!万才」という番組が、最後まで“丁寧に着地する”ことを前提に守られてきたということだ。

- 信頼が揺らいだとしても、一方的に打ち切るのではなく

- 番組と企業が“共に歩いてきた50年”を汚さないよう

- 双方が納得できる終わり方を探った上での再開・特番編成

まさにこれは──

“終わらせ方まで含めて番組だった”

そんなテレビ文化の成熟を象徴する終幕だったのかもしれない。

■ 答えは二択ではない

結局のところ──

- これは「不祥事で終わった番組」でもなければ

- 「節目を祝って幕を閉じた番組」でもない

その両方の狭間で、

スポンサーと局、スタッフと視聴者、そして番組そのものが、

50年という時間にふさわしい出口を探して、静かにたどり着いた答えだった。

「こういう“余白のある終わり方”、ちょっと切ないけど…

なんだか“人間くさい”感じがするブー!」

■ ラストに訪ねたのは「仲間の家」──“旅の終わり”が示す、番組の本質

2025年10月26日──

放送休止からおよそ9か月。

「くいしん坊!万才」は、再び地上波に帰ってくる。

その再開第一回で松岡修造が訪ねたのは──

料理人でも観光地でもなく、かつて番組を支えた“元カメラマンの家”だった。

◆ 鹿児島・霧島の“家”で見つけた、原点

32年間カメラを担いで旅を共にした元番組スタッフ。

定年後は、地元で米作りに打ち込み、家族とともに静かに暮らしていた。

修造はそのスタッフの作った新米を、

ひと口、ゆっくりと噛みしめる。

目にうっすら浮かぶ涙。

そして、言葉よりも長い沈黙──。

「グルメ番組なのに、“おいしさ”より“思い出”が溢れるラストだブー…

まるで、旅のゴールが「味」じゃなく「仲間」だったみたいだブー!」

◆ “番組の原点”とは、「出会いと営み」だった

この再開編で描かれたのは、派手なごちそうでもなく、

B級グルメでもインスタ映えでもなかった。

日々の営みから生まれる「当たり前の味」。

そしてそれを、カメラの後ろから何十年も支えてきた無名の職人の物語。

そこには、「食=情報」でも「旅=映像」でもない、

“人と人の信頼と感謝”が中心に据えられていた。

◆ テレビは“誰と作ったか”を思い出せるメディア

このシーンが象徴するのは、

「くいしん坊!万才」が“消費されるコンテンツ”ではなく、“共につくった記憶”のメディアだったということ。

- 見ていた人たちは、その日の料理を覚えているかもしれない

- でも、レポーターの言葉や、その表情も思い出すはずだ

- そして、その裏で支えたスタッフの存在が、実は番組の“味”を決めていたのかもしれない

そんな気づきを与える、静かであたたかい“最後の旅”だった。

- テレビ番組の終わり方は、その番組の“哲学”を映し出す

- 「くいしん坊!万才」は、あくまで“食の旅”であり、“人の旅”だった

- 修造が最後に味わったのは、「出会いの蓄積」だった

◆ そして、最後の“いただきます”──11月22日 特別番組

2025年11月22日、

「くいしん坊!万才」は50年の歴史に、正式なフィナーレを迎える。

放送されるのは、レギュラーではなく“特別番組”。

そこには、歴代のくいしん坊たちが一堂に会し、語り合う最後の食卓が用意されている。

- 一番おいしかった料理

- 思い出に残る地元の味

- もう一度食べたい忘れられない一皿

それぞれが語る“味の記憶”は、

視聴者にとってもまた、「あの時間をくれた番組」へのオマージュとなる。

そして、25年間番組の顔を務めた松岡修造が向き合うのは、

彼自身のくいしん坊人生を変えた「ターニングポイントの料理」。

その再訪は、“食の旅”だけでなく、テレビの意義そのものへの旅でもある。

「「フィナーレ」って、“食べ終わった後の余韻”みたいなものだブー!

50年分の“ごちそうさま”が、そこに詰まってるんだブー!」

■ テレビの宿命、文化の交代──「くいしん坊!万才」が残したもの、そして“今”終わる理由

「くいしん坊!万才」が番組として果たしてきた意義は明確だ。

- 地域と人をつなぐ“食”のバトン

- 郷土文化の可視化と記録

- 企業とメディアが育てたブランディングの成功例

しかしその一方で、この番組がこの“タイミングで”終わることにも、

メディアを取り巻く環境変化が大きく影を落としている。

◆「テレビ」が“生活の中心”でなくなった時代に

「くいしん坊!万才」が始まった1975年。

テレビは家庭の中心にあった。

- 地元が映れば皆で盛り上がり

- 郷土料理にまつわる話が、家族の記憶と結びついた

- 録画もオンデマンドもないからこそ、“その時間”に家族が揃った

だが今は──

スマホとSNSが主戦場。

食の情報はYouTube、Instagram、TikTokで拡散され、

「ロケに行かずとも世界の料理が目の前で回ってくる時代」になった。

テレビが“発信”の座を降り、共感の場でなくなったとき、

「くいしん坊!万才」の存在意義も変化せざるを得なかった。

「昔は“テレビで見ると嬉しかった”。

今は“バズってるかどうか”が価値なんだブー…。

テレビって、“育む”メディアだったんだブー!」

◆ 地方の人と食を“届ける”構造が変わった

「くいしん坊!万才」は、テレビを通じて、

“ふるさと”と“都会”をつなぐ食の架け橋でもあった。

けれど、いまや地元の特産品もふるさと納税で届き、

観光PR動画が自治体公式で世界中に配信されている。

番組の“価値提供構造”そのものが、静かに陳腐化していた。

これは「内容が古い」のではなく、

“媒体の使命”が変わったということ。

◆ それでも、“記録と記憶”は残る

6599回。

50年。

11人のくいしん坊。

すべての映像は、

誰かの心の中の“おいしかった風景”をつないでいる。

- 子ども時代に見た、地元が登場した日のうれしさ

- 亡き親と見ていた、くいしん坊の食卓

- 自分が初めて食べた“ごちそう”を思い出す場面

そのすべてが、テレビを通じて運ばれてきた。

■ 終わるからこそ、価値がある

「くいしん坊!万才」は、終わる。

だがそれは、“衰え”ではない。

役目を終えたことの証だ。

50年の時を経て、食を取り巻く環境も、メディアも、社会も変わった。

それでも変わらなかったのは──

「食べるって嬉しい」「誰かと分かち合いたい」という感情そのもの。

その“あたたかさ”を、テレビが伝え続けた50年。

これは、テレビ文化そのものへのラブレターでもある。

「「ごちそうさまでした」って、番組が視聴者に言った気がするブー!

そしてぼくらも、こう答えたいブー。

「くいしん坊!万才、ありがとう!」だブー!」

コメント