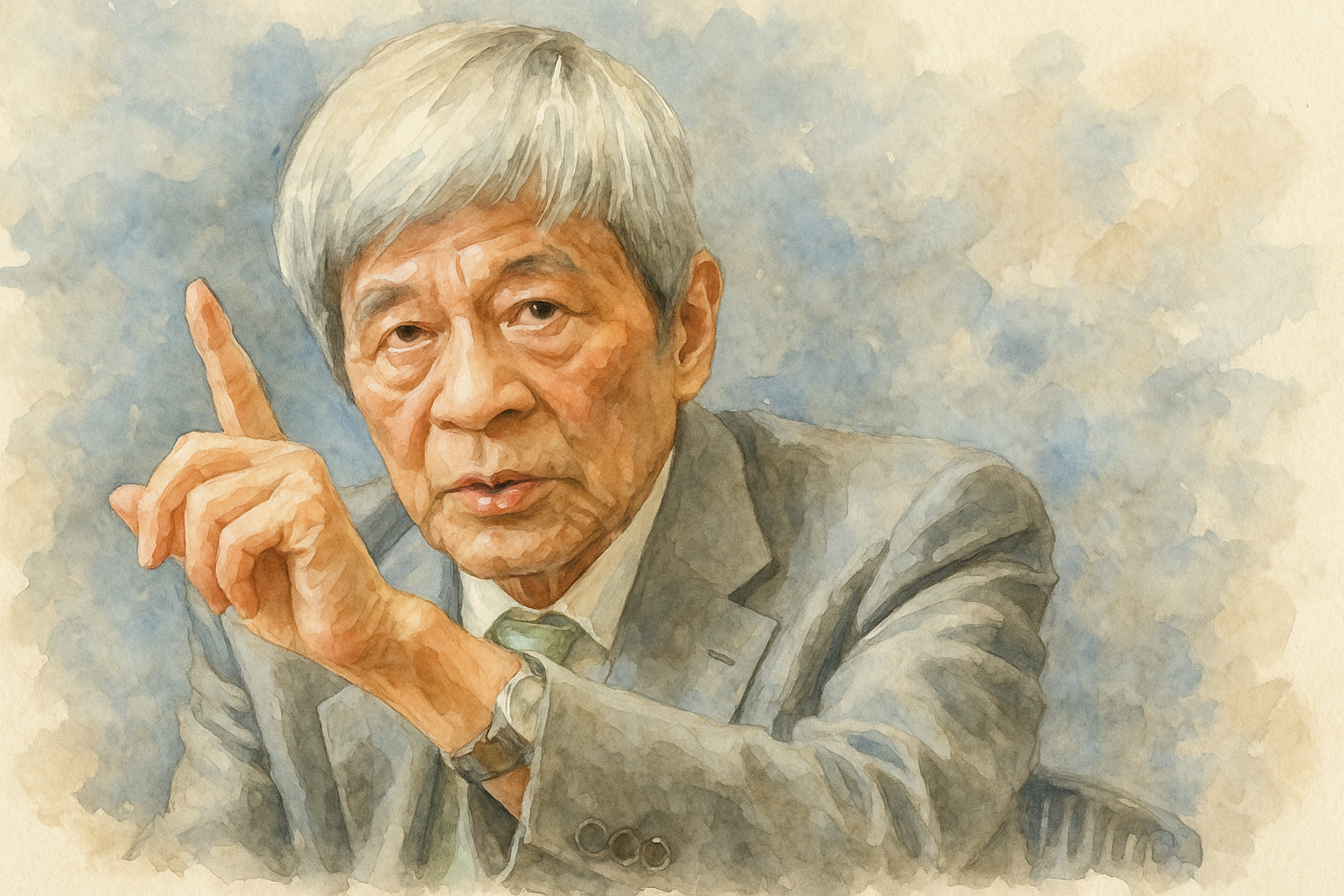

2025年10月26日、日曜の夜。東京・六本木のBS朝日スタジオには、目に見えない無数の棘が敷き詰められているかのようだった。日本のテレビ討論の歴史そのものを体現する男、田原総一朗、御年91歳。彼が定位置である司会席に座るその姿を、日本中の視聴者とメディアが、まるで公開裁判にかけられる被告人を見るかのような、冷ややかで好奇に満ちた目で見つめていた。

わずか一週間前、彼は放送人として最大の禁忌を犯した。

時の総理大臣・高市早苗氏に対し、「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言。その一言は、23年間、彼自身が築き上げてきた牙城『激論!クロスファイア』を灰燼に帰させ、テレビ局の役員の首を飛ばし、彼自身を深々と頭を下げる公式な謝罪へと追い込んだ。メディアの世界における「死刑宣告」に限りなく近い極刑を受けた老兵は、今宵、何を語るのか。日本中が固唾を飲んで見守っていた。

番組冒頭、彼は動いた。自身の炎上騒動には一切触れず、再び、全ての元凶となったその火種の名を、こともなげに口にしたのだ。「高市総理はね…」と。

多くの視聴者は、それを反省なき老人の頑迷さと断じ、呆れ、あるいは罵倒した。

しかし、本当にそうだったのだろうか?

この常軌を逸した行動の裏には、この一週間、水面下で繰り広げられた壮絶な情報戦と、これまで決して表に出ることのなかった、テレビ局と田原家との間の、深刻で決定的な断絶が存在したのだとしたら…?

本稿は、単に一人のジャーナリストの老醜や失言を糾弾する目的で書かれたものではない。Web上に存在する数多の報道、関係者のSNSでの発信、そして何よりも、当事者である家族の悲痛な告発を丹念に紡ぎ合わせ、この事件の深層を再構築する試みである。

これは、テレビという巨大メディアシステムが抱える構造的欠陥と、旧世代の功労者を冷徹に切り捨てる非情な論理が交錯した、一種の「計画的粛清」であった可能性を検証する、総合的な調査報道である。

一体、誰が、田原総一朗を“殺した”のか。その答えを探す旅に、どうか最後までお付き合いいただきたい。

第一章:炎上のタイムライン──公開情報が物語る“完璧すぎる”事後処理

まずは、誰の目にも明らかな客観的事実、つまり、各メディアが報じ、誰もがアクセス可能な情報を時系列で再構築することから始めよう。この一見すると無味乾燥な事実の連なりの中に、実は、今回の事件の異様さが隠されている。

- 【発生】10月19日(日)夜: BS朝日『激論!クロスファイア』放送。田原氏が、野党の不甲斐なさを嘆く文脈で、高市早苗総理に対し「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言。この放送は事前収録であったにもかかわらず、発言は一切カットされることなく、そのままオンエアされた。

- 【拡散】10月20日(月)~22日(水): 放送後、SNSを中心に「一線を越えている」「ジャーナリスト失格だ」といった批判が殺到。各ニュースサイトも「田原総一朗氏、高市総理に『死んでしまえ』発言で大炎上」と一斉に報道。BPO(放送倫理・番組向上機構)への意見も多数寄せられる、まさしく“国民的炎上”へと発展する。

- 【初動】10月22日(水): BS朝日が「田原氏に対し厳重注意を行った」と公式に発表。同日、田原氏は自身のX(旧ツイッター)にテキスト形式の謝罪文を掲載。「野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております」と釈明した。

- 【激震】10月24日(金): 事態が大きく動く。親会社であるテレビ朝日が臨時取締役会を開き、『激論!クロスファイア』の番組終了を決定。「政治討論番組としてのモラルを逸脱している」と、番組そのものを断罪。さらに、編集責任者として編成制作局長を懲戒処分(10日間出勤停止)とする極めて重い処分を発表した。

- 【謝罪】10月26日(日)夕方: 『朝まで生テレビ!』放送直前、田原氏が自身のXに動画を投稿。黒いスーツに身を包み、硬い表情で「高市総理、そして視聴者の皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした」と述べ、約10秒間、深々と頭を下げ続けた。

- 【再燃】同日夜: 『朝まで生テレビ!』放送。冒頭、前述の通り高市総理に言及。さらに番組中盤、議論が白熱する中で公明党・上田勇議員に「インチキ」を連呼。議論の最高潮で不自然にCMに切り替わり、CM明け、そのテーマが再開されることはなかった。

この一連の流れは、企業のリスクマネジメント、いわゆる「炎上対応」として見れば、一つの模範解答に近い。

問題の個人を特定し → 謝罪させ → 組織として厳罰(番組終了・役員処分)を下す。

これにより、「問題は田原氏個人にあり、局は適切に対処した」という構図を世間に示し、火消しを図る。実に迅速で、完璧な事後処理だ。

…だが、完璧すぎないだろうか?

まるで、あらかじめ用意されたシナリオに沿って、物事が進んでいるかのような、不気味なほどの滑らかさを感じるのは、筆者だけだろうか。

この“完璧すぎる”物語の裏側で、全く別の、そして遥かに醜悪な物語が進行していたことを、ごく一部の人間だけが知っていた。

第二章:水面下の攻防──娘・敦子氏の告発が暴いた“密室の裏切り”

この事件の様相を、180度ひっくり返すほどの破壊力を持った、決定的な一次情報。

それが、田原総一朗氏の娘であり、公私にわたり彼の活動を支える田原敦子氏が、自身のFacebookアカウントに投稿した、悲痛な叫びだった。

この投稿は、一部のネットメディアやブロガーによって瞬く間に拡散された。大手メディアが決して報じようとしない「もう一つの真実」として、それは静かに、しかし確実に、人々の間に広がっていった。

彼女の投稿の核心部分は、こうだ。

① 炎上の予見と、制作陣への“事前警告”

事務所は収録後、問題発言を即座に危険なものと判断。「言葉だけが炎上する事を予知していた」ため、BS朝日のプロデューサー陣に対し、明確に「カットして下さい」と、複数回にわたり懇願したというのだ。

② 傲慢な対応と、無視された“最後の警告”

しかし、プロデューサー陣はその悲痛な願いに対し、「大丈夫、大丈夫」と取り合わなかった。複数回の編集要請に対しても、「『大丈夫』と笑って答えた」という。

③ テレビ局への拭いきれない不信と、“粛清”への疑念

敦子氏は「誤解を招く発言をした父が1番悪い」と、まず父の非を認めた上で、こう問いかける。「この責任は父だけにあるのでしょうか?」と。そして、怒りと悲しみの入り混じった言葉で、こう締めくくるのだ。

「プロデューサーや、上層部は厄介者の父を降板させて、今、ほっとしているのでしょうか。許せません」

「ええええええ…!? う、嘘でしょ…?事前に『危ないから切って!』ってお願いしてたのに、テレビ局の人が『大丈夫』って笑って、そのまま放送したってこと…? それって、事故じゃなくて、わざと…なの…?ひどすぎるブー…!」

この告発が、もし事実であるならば。

物語は、我々が知るものとは全く異なる様相を呈し始める。

BS朝日およびテレビ朝日は、単に「失言を編集し忘れた」というケアレスミスを犯したのではない。彼らは、「明確な危険性の警告を、意図的に、あるいは極めて傲慢な態度で無視し、リスクを承知の上で放送を強行した」という、極めて重い“共犯”の嫌疑をかけられることになる。

「モラルを逸脱している」という正義の刃で番組を斬り捨てたテレビ局が、実は、そのモラル違反を未然に防ぐ最後の機会を、自らの手で笑いながら放棄していたのだ。

この構造は、もはや放送事故などという生易しい言葉で片付けられるものではない。

それは、ジャーナリズムの自殺行為であり、一人の人間を社会的に抹殺するための、冷徹な罠だったとさえ言えるのではないだろうか。

第三章:徹底検証──なぜ警告は“意図的に”無視されたのか? 多角的な視点からの考察

田原敦子氏の告発を基軸に、この不可解な謎を解き明かしていこう。なぜ、事務所からの必死の警告は、現場プロデューサーに届かなかったのか。あるいは、意図的に無視されたのか。考えられる可能性を、複数の視点から立体的に検証する。

【視点1:現場の慢心と“田原ブランド”という名の呪縛】

最も単純かつ、あり得るシナリオ。それは、長年、田原氏の番組制作に携わってきたプロデューサー陣の、致命的なまでの「慢心」だ。

彼らの頭の中には、こんな思考が渦巻いていたのかもしれない。

「田原総一朗なら、これくらい言っても許される」

「むしろ、この過激さ、この危うさこそが“田原節”であり、この番組の価値なんだ」

「今までも、これでやってこれたじゃないか」

事務所からの警告を、「いつもの心配性」「またまたご冗談を」と捉え、真摯に受け止めなかった。91歳という年齢がもたらす変化にも、SNS時代がもたらした世論の沸点の低さにも、彼らは気づいていなかった。あるいは、気づかないふりをしていた。

彼らは「田原総一朗」というブランドに、あまりにも長く寄りかかりすぎていた。かつては絶対的な価値を持っていたそのブランドが、もはや通用しないどころか、巨大なリスクへと変貌しているという、時代の変化を完全に読み誤ったのだ。結果として、守るべき存在であったはずの田原氏に、彼らは致命傷を負わせた。これは、愛ゆえの悲劇か、それともただの怠慢か。

「『いつものことだから大丈夫』って思っちゃったのかなブー…。でも、時代は変わっていくんだから、同じじゃダメな時もあるんだブー。ちゃんと話を聞いてあげてたら、こんなことにならなかったかもしれないのに…」

【視点2:テレビ局上層部の思惑と“厄介者払い”という名の粛清】

そして、より深く、暗い可能性。敦子氏が「ほっとしているのでしょうか」と示唆した「粛清」説である。

考えてみてほしい。91歳という超高齢。予測不能な言動。そして何よりも、現代のコンプライアンス基準から逸脱し続ける、その存在そのもの。近年の田原総一朗氏は、テレビ局にとって、もはやコントロール不能な「アンタッチャブル」となっていたのではないか。

視聴率は取れるかもしれない。しかし、いつBPO案件になるか分からない時限爆弾でもある。そんな彼を、穏便に、かつ「田原氏が100%悪い」という世論を味方につけて降板させるには、どうすればいいか。

答えは一つしかない。彼自身が起こした、誰もが弁護不可能な致命的な失態を利用するのが、最も効果的で、最も後腐れがない。

この冷徹なシナリオに基づけば、プロデューサー陣が事務所の警告を無視して放送を強行したのは、単なる慢心ではない。上層部の意向を汲んだ、あるいは忖度した上での、「意図的な不作為」だった可能性すら浮かび上がってくる。

カットしなかったのではない。“あえて”カットしなかったのだ。

炎上することを見越した上で、それを田原氏を排除するための「大義名分」として利用した…。もしこれが真実なら、テレビ朝日は、自らの功労者の首を、世論という名のギロチン台に自ら送り込んだことになる。

「そんな…。そんなの、ひどすぎるブー…。ずっと一緒に番組を作ってきた仲間なのに、邪魔になったら、わざと失敗させて追い出すなんて…。そんなの、信じたくないブー…」

【視点3:メディアの地殻変動 ― 逆転したテレビ局と“大物司会者”の力関係】

もう一つ、忘れてはならない視点がある。それは、この数十年で起きた、メディア業界そのものの地殻変動だ。

かつてテレビが絶対的な権威を持ち、人々がブラウン管に釘付けになっていた時代。田原総一朗のような大物司会者とその事務所の意向は、制作現場において絶対的な力を持っていた。「田原事務所が切ってくれと言っている」となれば、現場はそれに従うしかなかっただろう。

しかし、今は違う。

インターネットの台頭、視聴率の低下、広告収入の激減。テレビ局の経営は厳しくなり、その権威は失墜した。一方で、「コンプライアンス」という名の新しい権威が、現場を支配するようになった。

この新しい秩序の中では、テレビ局>>>大物司会者という力関係が成立する。事務所からの「お願い」は、もはや絶対的な命令ではない。現場が「コンプライアンス的に問題ない(あるいは、問題があっても局として責任を取れる)」と判断すれば無視できる、「一意見」に過ぎなくなっていたのかもしれない。

今回の事件は、事務所の警告を現場が一笑に付したという点で、この力関係の完全な逆転を象徴する、残酷な出来事でもあったのだ。

第四章:反撃の朝生──老兵は「ただ消え去る」ことを、拒否した

“老兵は死なず、ただ消え去るのみ”

ダグラス・マッカーサーの有名な言葉だ。番組を失い、公式に謝罪し、社会的な生命を絶たれたかに見えた91歳の老兵は、本来であれば、この言葉通り静かにテレビの表舞台から消え去るはずだった。

しかし、彼はそこに座っていた。『朝まで生テレビ!』の、あの見慣れたスタジオに。そして、彼が冒頭で再び高市総理の名を口にし、議論を再開しようとした行為は、この絶望的な文脈の中でこそ、捉え直さねばならない。

それは、もはや単なるジャーナリストとしての矜持ではない。

それは、自分を裏切り、社会的に抹殺しようとしたテレビ局という巨大なシステムに対する、彼に残された唯一の、そして最大の抵抗だった。

「お前たちが問題だと一方的に断罪し、葬り去ろうとしたこのテーマは、これほどまでに議論する価値のある、重要なテーマなのだ」

「お前たちが消し去ろうとした俺のジャーナリズムは、まだここにある。まだ死んではいない」

彼の態度は、そうした無言の抗議の表明だった。彼は、テレビ局が用意した「反省する老害」という、世間が納得しやすい役柄を演じることを、全身全霊で、断固として拒否したのだ。

そして、番組中盤、公明党の上田勇議員との対決で、その剥き出しの抵抗は頂点に達する。

田原氏は「公明党が連立を離脱したのは、高市さんが総理になったからだ」という自説を、執拗なまでにぶつけ続けた。

上田議員が、事実関係を基に冷静にそれを否定する。すると、田原氏は相手の論理を破壊し、感情を剥き出しにさせるための、彼が半世紀以上かけて培ってきた“戦闘術”を繰り出した。

「インチキなんだよ!」「インチキ!」

これは、もはや冷静な議論ではない。相手を挑発し、土俵際に追い込み、本音を引きずり出すための、田原総一朗というジャーナリストが持つ、最も原始的で、最も危険な武器だった。そして、彼は最後の詰問を投げかける。

「何で今まで高市さんがいても自民党と組んで、高市さんが政権獲ったら別れたの?」

この核心に迫る問いの直後だった。

議論が臨界点に達しようとしたその瞬間、画面は無情にも、そしてあまりにも唐突にCMへと切り替わった。

「うわぁ…!一番聞きたいところでCMになっちゃったブー! あれって、田原さんが危ない質問をしたから、強制的に止められちゃったってことなのかブー…? なんだか、テレビの裏側を見ちゃったみたいでドキドキするブー…」

この「強制終了」こそが、今の田原総一朗とテレビ局の関係性を、何よりも雄弁に物語っていた。

- 田原は、自らの存在意義の全てを賭けて、危険な領域へと踏み込み続ける。

- テレビ局は、その危険なエネルギーが自らのシステム(番組)を破壊するのを恐れ、強制的にシャットダウンする。

両者の間には、かつてのような信頼も、緊張感を伴う共犯関係も、もはや存在しない。そこにあるのは、修復不可能なほどの、ただ冷たく、重い断絶だけだった。

終章:誰が“真実”の裁きを下すのか──我々という名の陪審員へ

改めて、大前提を確認しよう。

田原総一朗氏の「死んでしまえ」発言は、いかなる文脈があろうとも、公共の電波で決して許されるものではない。その第一の責任は、彼自身にある。これは、絶対に動かしがたい事実である。

しかし、本稿が丹念に積み上げてきた、もう一つの事実は、我々に、より重く、より本質的な問いを突きつける。

一人の人間が犯した過ちを、組織が自らの利益のために利用し、増幅させ、社会的な制裁を下すための“道具”として使ったのだとしたら、その組織の罪は、元の過ちよりも軽いと、本当に言い切れるのだろうか?

田原敦子氏の悲痛な告発に対し、2025年10月現在、BS朝日・テレビ朝日側からの公式な反論やコメントは、一切ない。大手メディアも、この件に関しては奇妙なほどの沈黙を守っている。この巨大な沈黙こそが、問題をさらに根深く、そして不気味なものにしているのだ。

我々視聴者は、テレビ画面に映し出される、編集され、構成された「分かりやすい悪役の物語」だけを、鵜呑みにしてはならない。その裏側には、必ず報じられない声があり、無視された警告があり、そして、権力を持つ者たちの冷徹で非情な計算がある。

田原総一朗という、毀誉褒貶の激しい“怪物”を育てたのは、間違いなくテレビというメディアだ。

そして、その怪物が老い、時代の寵児でなくなった時、自らが犯した過ちを口実に、静かに、そして社会的に正しく見える形で葬り去ろうとしているのもまた、テレビというメディアなのかもしれない。

この物語の最終的な判決は、まだ下されていない。

そして、その裁判の陪審員の席に座っているのは、テレビが差し出す情報だけを信じることをやめた、我々一人ひとりの、厳しい視線なのである。

「何が本当で、誰を信じたらいいのか、もうわかんないブー…。でも、ただ一人の人が全部悪かったっていう簡単な話じゃないことだけは、よくわかったブー。テレビの向こう側で、すごく悲しいことが起きてるんだブーね…」

コメント