2025年、世界中の人々が「いのち輝く未来社会のデザイン」を夢見た、大阪・関西万博。その熱狂と感動が幕を閉じた後、夢洲(ゆめしま)に築かれた壮大なパビリオン群は、一体どこへ向かうのだろうか。大規模イベントの後に、いつも亡霊のようにつきまとう「負の遺産」という重い言葉が、多くの人々の脳裏をよぎるかもしれない。

しかし、その懸念に対する一つの明確で、希望に満ちた答えが、2年後の横浜で示されようとしている。

2027年に開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」。

この二つの国家的な祭典は、単独のイベントとして歴史に断絶されるのではない。「レガシーの継承」という、かつてないほど強く、そして持続可能な絆で結ばれようとしているのだ。

本稿は、大阪の記憶が横浜の地で新たな命を吹き込まれる、その具体的な旅路を詳細に追いながら、このレガシー継承が持つ、時代的な意味と未来への展望を、多角的な視点から解き明かすものである。

第一章:空のリング、大地のツリーへ──鹿島建設が見せる“継承”の美学

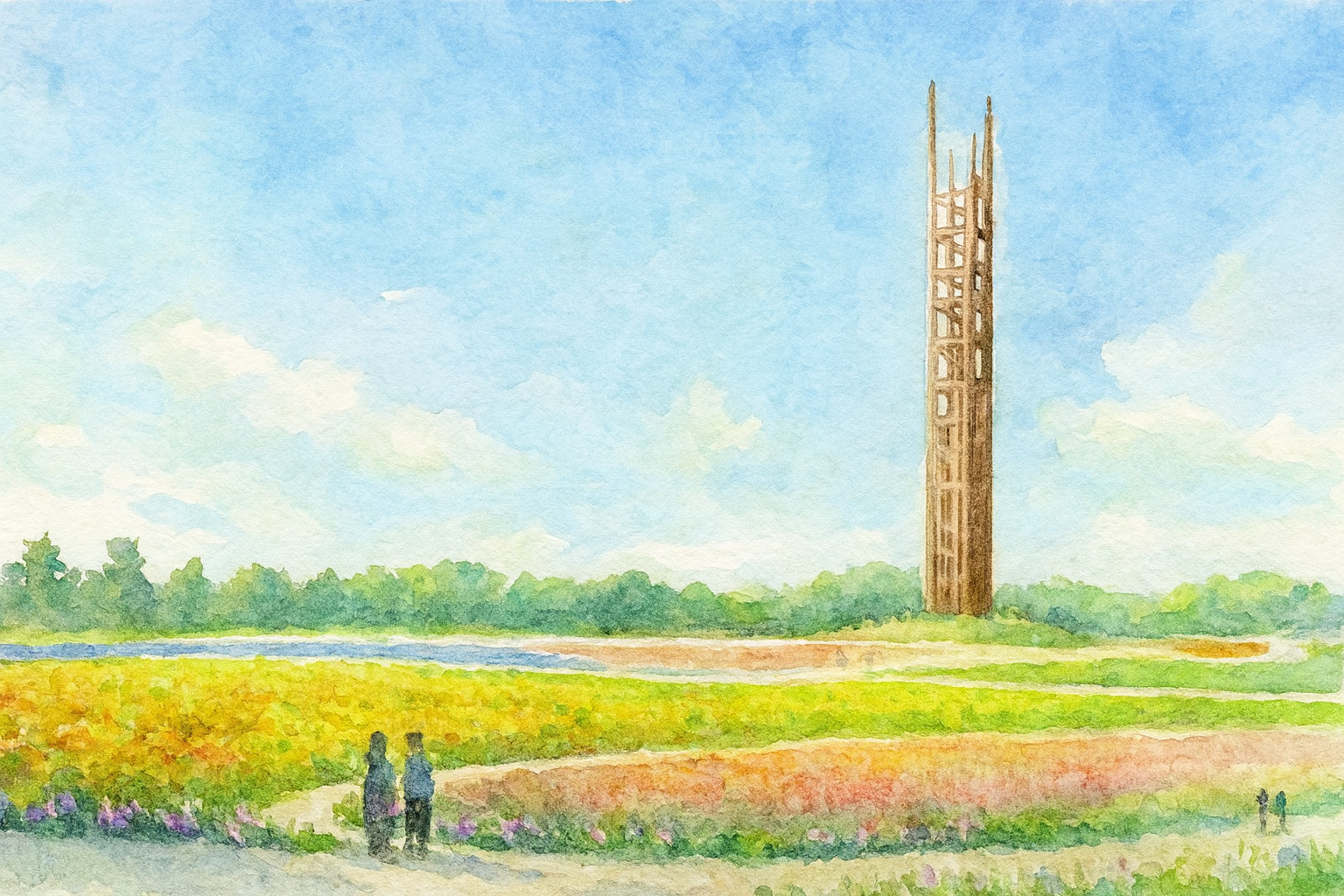

今回のレガシー継承において、最も象徴的で、かつ技術的な挑戦に満ちているのが、鹿島建設株式会社がGREEN×EXPO 2027で計画しているパビリオン「(仮称)KAJIMA TREE」だ。

【継承されるもの】大阪・関西万博の魂「大屋根リング」

大阪・関西万博の会場全体を一つに繋ぐ、世界最大級の木造建築物「大屋根リング」。外周約2km、高さ約12mに及ぶこの巨大なリングは、万博の理念である「多様でありながら、ひとつ」を体現する、まさに“顔”というべき存在だ。このリングを構成する膨大な木材が、万博終了後、解体・輸送され、横浜の地で新たな命を吹き込まれる。

【横浜で生まれるもの】新たなシンボル「(仮称)KAJIMA TREE」

鹿島建設の発表によれば、このリングの木材は、同社の持つ最先端技術によって加工・再構築され、GREEN×EXPO 2027のシンボルとなる新たな建築物へと生まれ変わるという。

これは単なる部材の再利用ではない。大阪の空を仰ぎ、多様な人々を包み込んだ水平の「リング」が、今度は横浜の大地から天へと伸びる垂直の「ツリー」のような存在になる。この形態の変化は、「空(多様性)」から「大地(生命の根源)」へという、二つの万博のテーマの繋がりをも象徴しているかのようだ。

【技術的な挑戦】サーキュラー・コンストラクションの最前線

一度組み上げられた巨大な木造建築を、部材の強度や品質を保ちながら解体し、全く異なる形状の建築物へと再構築するには、神業に近いエンジニアリング技術が不可欠となる。

- 部材一本一本のトレーサビリティ管理

- 再加工のためのデジタル設計技術

- 新たな環境での耐久性を確保する保存・強化技術

建設業界が持つ最先端の知見が、ここに集約されるのだ。このプロジェクトは、大阪の記憶を物理的に受け継ぐだけでなく、日本が世界に示す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の、極めて具体的なモデルケースとなるのである。

「ええ〜っ!あの巨大な木のリングが、今度は横浜で“ツリー”になるんだブー!? すごいアイデアだブー! 大阪でリングを見上げた人が、2年後に横浜でツリーに触れるなんて、映画みたいなお話だブー!」

第二章:広がる継承の輪──パビリオンたちの新たな旅路

鹿島建設の壮大な取り組みは、氷山の一角に過ぎない。大阪の地で一度その使命を終えた他のパビリオンたちもまた、横浜での新たな役割を担うべく、その旅の準備を進めている。

- 三菱グループ「三菱未来館」

- 三菱グループは、大阪・関西万博で出展する「三菱未来館」の骨組みに使用される木材を、解体後、GREEN×EXPO 2027の施設で再利用することを公式に発表している。パビリオンという一時的な建築物の部材を、次の大規模イベントで再び活用する。この流れは、今後の日本のイベント様式における、一つの美しいスタンダードとなる可能性を秘めている。

- 東邦レオ「ノモの国」

- 造園や緑化事業を手掛ける東邦レオは、大阪・関西万博の「静けさの森」エリアに出展する、建築家・藤本壮介氏設計のパビリオン「ノモの国」を、会期終了後にGREEN×EXPO 2027の会場に移設・再生する計画を進めている。

これは部材の再利用に留まらず、パビリオンという「空間体験そのもの」を継承するという、さらに一歩進んだ試みだ。大阪で生まれたコンセプトや世界観が、横浜の緑豊かな大地の上でどのように再生され、新たな意味を持つのか、大きな注目が集まる。

これらの動きは、もはや個々の企業の取り組みを超え、二つの国家プロジェクトが組織的に連携し、持続可能な社会の実現という共通の目標に向かっていることを、力強く示している。

第三章:なぜ今、これほど「レガシー継承」が重要なのか

かつての万博は、その時代の最新技術や国力を誇示する場であり、会期終了後の巨大な建造物は「負の遺産」として、解体・廃棄されることも少なくなかった。

では、なぜ今、これほどまでに「継承」が重要視されるのか。

その背景には、3つの大きな時代の要請がある。

① 環境負荷低減という、現代社会の“絶対的な使命”

SDGs(持続可能な開発目標)が世界の共通言語となった現代において、大規模イベントが環境に与える負荷は、常に厳しい視線に晒される。建設資材の大量生産・大量消費・大量廃棄という旧来のモデルは、もはや許容されない。建築資材、特に木材を再利用することは、森林資源の保護、CO2排出量の削減に直結する。今回の取り組みは、日本が世界に対し、環境先進国として「サーキュラー・コンストラクション(循環型建設)」のモデルを提示する、絶好の機会となる。

② 経済的な合理性という、シビアな現実

建設資材の価格が高騰し続ける中で、既存の高品質な資材を再利用することは、純粋に経済的なメリットも大きい。もちろん、解体、輸送、再加工にもコストはかかるが、ゼロから資材を調達し、加工するのに比べれば、トータルでのコスト削減が期待できる。夢と理想だけでなく、現実的な足腰の強さも、この計画を支えている。

③ 文化・理念の“連続性”が創り出す、深い物語

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。一方、GREEN×EXPO 2027のテーマは「幸せを創る明日の風景」。この二つは、「いのち」や「自然」との共生を通じて、未来の幸福を探求するという点で、深く、そして美しく響き合っている。

大阪のパビリオンが横浜で再生されることは、この理念のバトンが、物理的な形で、目に見える形で受け渡されることを意味する。それは、訪れる人々に対し、二つの万博が、単発の「お祭り」ではなく、日本の未来像を連続的に描き出す、一つの壮大な物語であることを伝える、何よりも強力なメッセージとなるだろう。

「昔の万博って、終わったら壊しちゃうのが当たり前だったんだブーね…。なんだかもったいないブー!でも今は、環境のことも、お金のことも、そして未来の物語のことも考えてるんだブー。すごい進歩だブー!」

第四章:乗り越えるべき課題と、その先の未来

この壮大なレガシー継承計画は、輝かしい未来を約束する一方で、当然ながら、乗り越えるべき課題も存在する。

- 技術とコストの最適化

- 前述の通り、移設・再利用には高度な技術と相応のコストがかかる。このプロセスをいかに効率化し、今後の大規模イベントにおける標準モデルとして確立できるかが、今後の大きな課題となる。

- 理念の伝達とコミュニケーション戦略

- 横浜を訪れた人々が、目の前の建築物を見て、それがかつて大阪の地にあったこと、そして二つの万博の理念を繋ぐ存在であることを、直感的に理解できるような工夫が求められる。単なる「再利用建材」ではなく、「物語を持つシンボル」として、その背景を効果的に伝えるコミュニケーション戦略が不可欠だ。

- 国民的関心の“バトン”を繋ぐ

- 大阪・関西万博で最高潮に達した国民の熱気と関心を、2年後の横浜へと、いかにして繋ぎとめていくか。このレガシー継承の物語を、メディアや教育の場で継続的に発信し、国民的なムーブメントとして育てていく必要がある。

終章:2年後、横浜で再会する“いのち”の記憶

大阪・関西万博を訪れ、その壮大な世界観に感動し、閉幕を名残惜しく思う人々は、決して悲しむ必要はない。

その記憶と感動は、2年という歳月をかけて旅をし、横浜の緑豊かな大地の上で、新たな風景として私たちの前に再び姿を現すのだ。

大屋根リングから生まれ変わったツリーに触れた時、私たちは大阪の空を思い出すだろう。

再生されたパビリオンの木陰に佇む時、私たちは夢洲で語られた未来の物語に、想いを馳せるだろう。

大阪から横浜へ。

この二つの万博を巡る旅は、私たちに、未来とは、過去からの継承の上に成り立つものであることを、何よりも雄弁に教えてくれる。

それは、日本の技術と叡智が紡ぎ出す、持続可能な未来への、壮大な約束の物語なのである。

「2年後が、なんだかすごく楽しみになってきたんだブー! 大阪で見た感動に、横浜でもう一度会える。そんな素敵な未来が待ってるんだブーね!」

コメント