横浜の港を、一台のゴールドのクーペが駆け抜ける。車内から響く、軽妙で、どこか危険な香りのする男たちの会話。スクリーンやテレビ画面を通して、その姿に胸を躍らせた経験は、世代を超えて多くの日本人の心に刻まれているのではないだろうか。

「あぶない刑事」。

それは、単なる刑事ドラマのタイトルではない。80年代という時代の空気、ファッション、音楽、そして男たちの生き様そのものをパッケージした、一つの文化遺産である。

新作が公開されるたびに社会現象となり、その人気は衰えるどころか、新たなファンを生み出し続けている。

しかし、その伝説的な作品が、実はいくつもの「偶然」と「奇跡」、そしてキャストとスタッフの熱烈な「遊び心」によって成り立っていることを、どれだけの人が知っているだろうか。

本稿では、「あぶない刑事」を当時熱狂して観ていたファンから、最近その魅力に気づいた新しい世代まで、全ての“あぶ刑事フリーク”が思わず「へぇ!」と唸ってしまうような、さらにディープなエピソードや雑学を、5つの章に分けて徹底的に解説していこう。

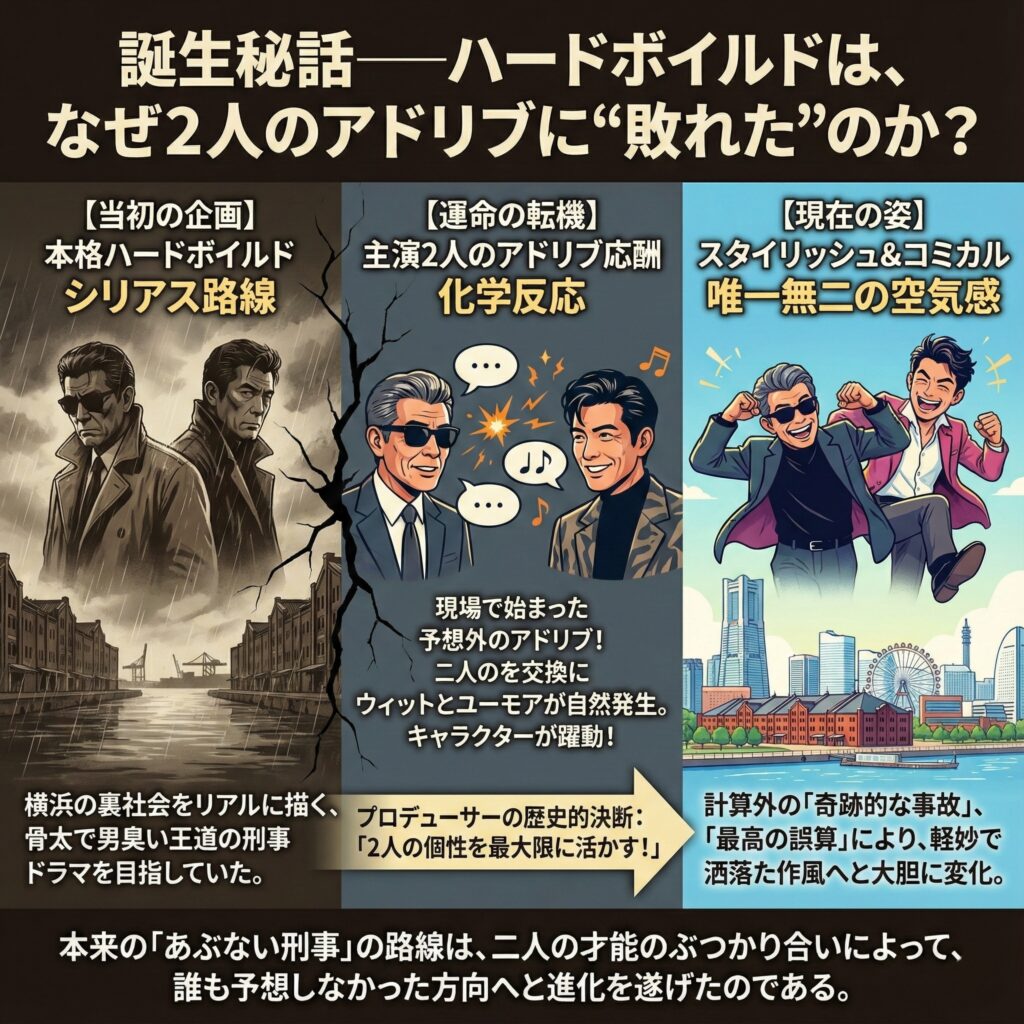

第一章:誕生秘話──ハードボイルドは、なぜ2人のアドリブに“敗れた”のか?

今では信じられないかもしれないが、企画当初の「あぶない刑事」は、我々が知る姿とは似ても似つかぬものだった。

【当初の企画】横浜を舞台にした「本格ハードボイルド」

企画が立ち上がった当初、制作陣が目指していたのは、横浜の裏社会をリアルに描く、ハードボイルドでシリアスな刑事ドラマだった。

当時の刑事ドラマの王道である、骨太で、男臭く、影のある路線。それが、本来の「あぶない刑事」が歩むはずだった道筋だったのである。

【なぜ変わったのか?】主演二人が引き起こした“嬉しい誤算”

しかし、この企画は、主演の舘ひろしさんと柴田恭兵さんという二人の役者が揃った瞬間に、運命的な変化を遂げる。撮影が始まると、現場で二人が始めたアドリブの応酬が、スタッフの予想を遥かに超えて面白かったのだ。

シリアスなシーンのはずが、二人が言葉を交わすと、そこにウィットとユーモアが生まれ、キャラクターが生き生きと躍動し始める。

この化学反応を目の当たりにしたプロデューサー陣は、歴史的な決断を下す。

「これは、当初の企画に固執するより、2人の個性を最大限に活かした方が、絶対に面白くなる」

この判断により、「あぶない刑事」は回を追うごとに、現在我々が知るスタイリッシュでコミカルな要素が強い作風へと、大きく、そして大胆に舵を切っていった。

あの軽妙で、洒落ていて、それでいてカッコいい唯一無二の空気感は、計算されて作られたものではなく、主演二人の才能のぶつかり合いから自然発生した、いわば「奇跡的な事故」であり、「最高の誤算」だったのである。

「ええーっ!? 最初は『太陽にほえろ!』みたいな、真面目な刑事ドラマだったかもしれないんだブー!? あの軽いノリは、舘さんと柴田さんが勝手に始めたのがきっかけだったなんて…!すごい話だブー!」

第二章:台本崩壊──「関係ないね」は、なぜアドリブから生まれたのか?

「あぶない刑事」の面白さの核であり、DNAそのものと言えるのが、タカとユージの軽快な掛け合いだ。そして、その多くは、もはや伝説となっているアドリブから生まれている。

- 柴田恭兵の“アドリブ地獄”

特に、ユージ役・柴田恭兵さんのアドリブは有名で、台本にないセリフや動きを、テストはおろか本番でも連発。タカ役・舘ひろしさんは、後年のインタビューで「恭兵は明日になったら、どうせ違うことを言ってくるから、セリフを覚えても無駄だと思ってた」と笑いながら語るほど。現場は、いつ何が飛び出すか分からない、スリリングで緊張感のある「セッション」の場と化していたという。 - 名ゼリフ「関係ないね」の誕生秘話

ユージの決め台詞として、あまりにも有名な「関係ないね」。この一言も、実は柴田さんのアドリブから生まれたものだ。あるシーンで、流れの中で思わず口をついて出てきたこの言葉が、ユージの飄々としたキャラクターに見事にハマり、スタッフも「それ、面白い!」と絶賛。以降、彼の代名詞的なセリフとして定着していった。 - 浅野温子、制御不能の“暴走”

アドリブの嵐は、主演二人に留まらない。カオル役の浅野温子さんも、当初はごく普通の婦警役という設定だった。しかし、現場の自由な雰囲気に触発され、回を追うごとに奇抜なファッションや突拍子もない行動がエスカレート。これも、台本にあったわけではなく、彼女自身が「こうしたら面白いかも」と、キャラクターを独自に進化させていった結果なのである。

「あぶない刑事」の現場では、台本はもはや設計図ではなく、あくまで「叩き台」だった。予定調和を破壊し、その場で生まれるライブ感を大切にする。この精神こそが、30年以上経っても色褪せない、あの生々しい魅力の源泉なのだ。

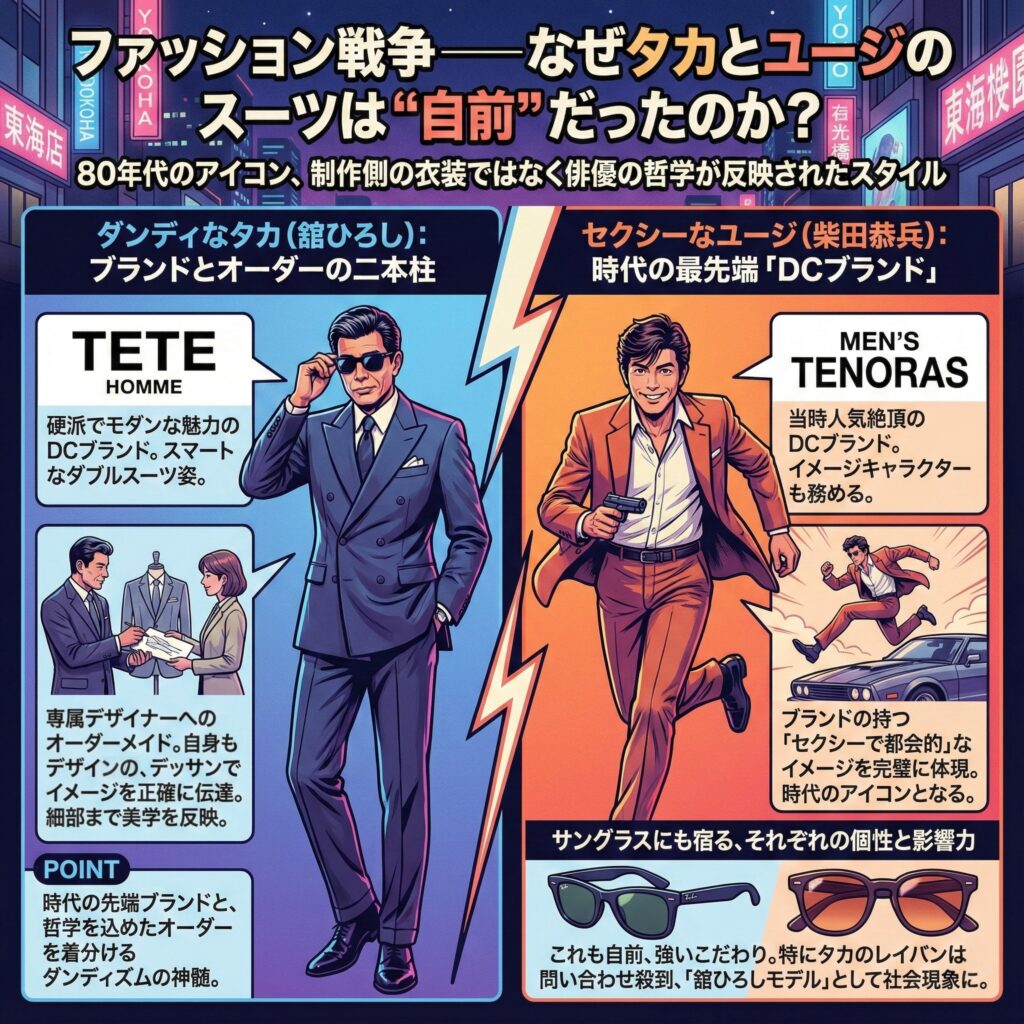

第三章:ファッション戦争──なぜタカとユージのスーツは“自前”だったのか?

タカとユージのファッションは、80年代という時代のアイコンとなった。しかし、あの洗練されたスタイルが、制作側が用意した単なる「衣装」ではなく、俳優自身の揺るぎないこだわりと哲学が反映された「自前」のスタイルであったことをご存じだろうか。

この二人のファッションへのアプローチの違いこそが、『あぶない刑事』の世界観を決定づけた、極めて重要な要素だったのである。

■ 「こだわり抜いたタカ」 vs 「時代を体現したユージ」

二人のスーツスタイルは、それぞれの生き様を象徴するかのように、実に対照的だった。

ダンディなタカ(舘ひろし)のスーツは、「ブランド」と「オーダー」の二本柱

舘さんが演じるタカのスーツスタイルは、二つの柱で成り立っていた。

一つは、80年代のDCブランドの中でも特に硬派でモダンな魅力を持つ『TETE HOMME(テットオム)』。そのスマートなダブルのスーツ姿は、ダンディー鷹山のイメージを強く印象付けた。

そしてもう一つが、長年信頼を寄せる専属デザイナーに依頼したオーダーメイドスーツである。驚くべきことに、舘さん自身も俳優デビュー前にはデザイナー経験があり、その服装へのこだわりは並々ならぬものだった。時には自らデッサンを描いてデザイナーに渡し、イメージを正確に伝えて作ってもらうこともあったほど、彼の美学が細部にまで反映されていたのだ。

時代の先端を行くブランドと、自身の哲学をデザイン画にまで落とし込むオーダーメイドを、状況に応じて着分ける。これこそが、鷹山敏樹のダンディズムの神髄だったのである。

セクシーなユージ(柴田恭兵)のスーツは、時代の最先端「DCブランド」

一方、軽快でファッショナブルなユージがまとっていたのは、当時人気絶頂だった日本のDCブランド「メンズティノラス」のスーツだった。柴田さん自身が同ブランドのイメージキャラクターを務めていたこともあり、ブランドの持つ「セクシーで都会的」なイメージを、大下勇次というキャラクターを通して完璧に体現。時代のアイコンとなった。

「ええええええ!?タカのスーツ、ブランド品だけじゃなくて、自分でデザイン画を描いたオーダーメイドもあったんだブー!? すごすぎる…!おしゃれとかじゃなくて、もはや哲学なんだブー! ユージが流行のブランドの顔だったっていうのも、キャラクターにピッタリすぎるんだブー!」

サングラスにも宿る、それぞれの個性

スーツだけでなく、二人の個性を際立たせたのがサングラスだ。これもまた彼らの「自前」、あるいは強いこだわりが反映されたアイテムだった。特に舘さんが劇中でかけたレイバンのサングラスは、タカのクールなイメージと完璧に融合。放送後には問い合わせが殺到し、「舘ひろしモデル」として社会現象を巻き起こすほどの、絶大な影響力を持ったのである。

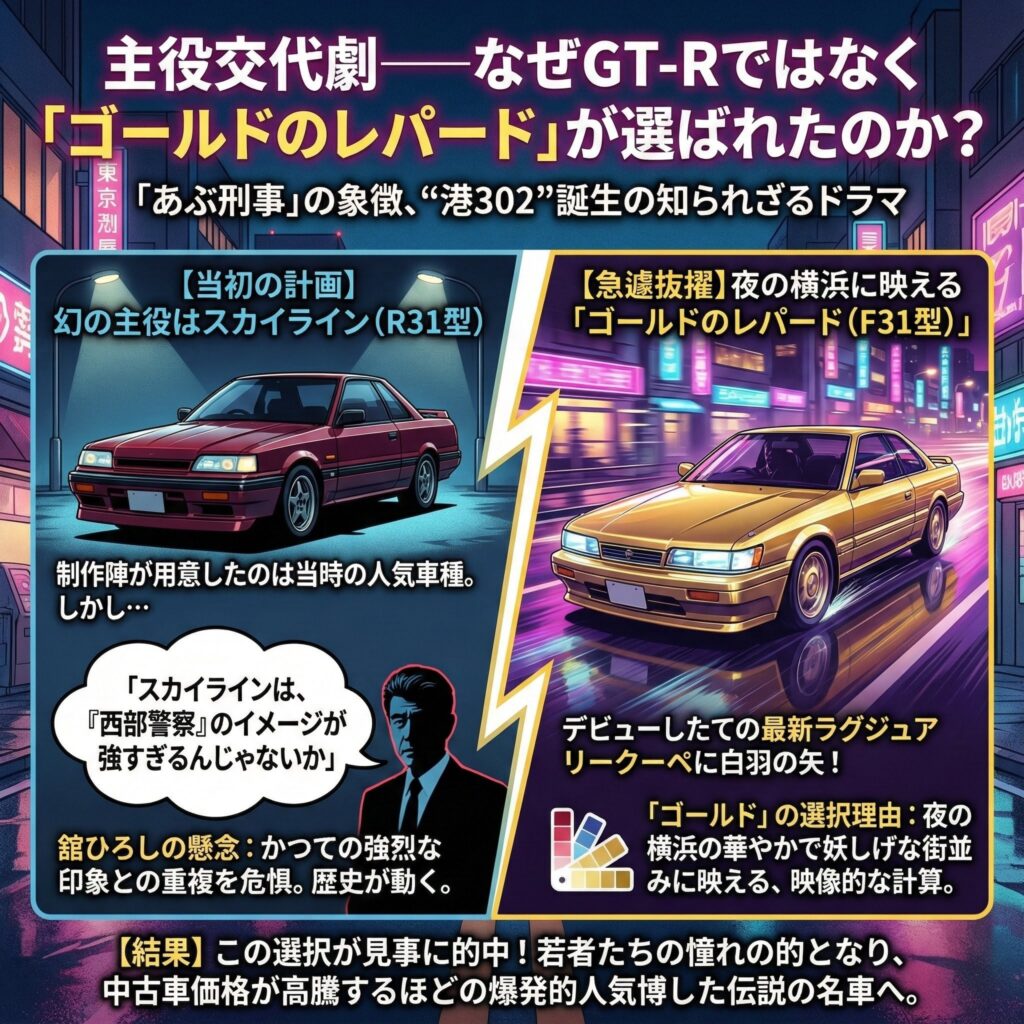

第四章:主役交代劇──なぜGT-Rではなく「ゴールドのレパード」が選ばれたのか?

「あぶ刑事の車といえば、日産レパード」。このイメージは、日本のドラマ史において、もはや揺るぎないものとなっている。

しかし、あの“港302”が誕生するまでには、知られざるドラマがあった。

- 当初の主役は、スカイラインだった?

当初、劇中車として制作陣が用意していたのは、当時の日産の人気車種、スカイライン(R31型、通称7thスカイライン)だったという。しかし、これに対し、舘さんが一つの意見を述べた。

「スカイラインは、『西部警察』のイメージが強すぎるんじゃないか」

舘さんは、かつて自身も出演した「西部警察」で、スカイライン(ジャパン)やマシンX(スカイラインがベース)の印象が強烈に残っていることを懸念したのだ。この一言が、歴史を大きく動かす。 - 夜の横浜に映える“ゴールド”の選択

舘さんの意見を受け、急遽白羽の矢が立ったのが、当時デビューしたばかりの最新ラグジュアリークーペ、F31型レパードだった。

そして、あの印象的なゴールドのボディカラー。これは、夜の横浜の、華やかで少し妖しげな街並みに映えるという、極めて映像的な理由で選ばれた。この選択が見事に当たり、ゴールドのレパードは若者たちの憧れの的となり、中古車市場で価格が高騰するほどの、爆発的な人気を博したのである。

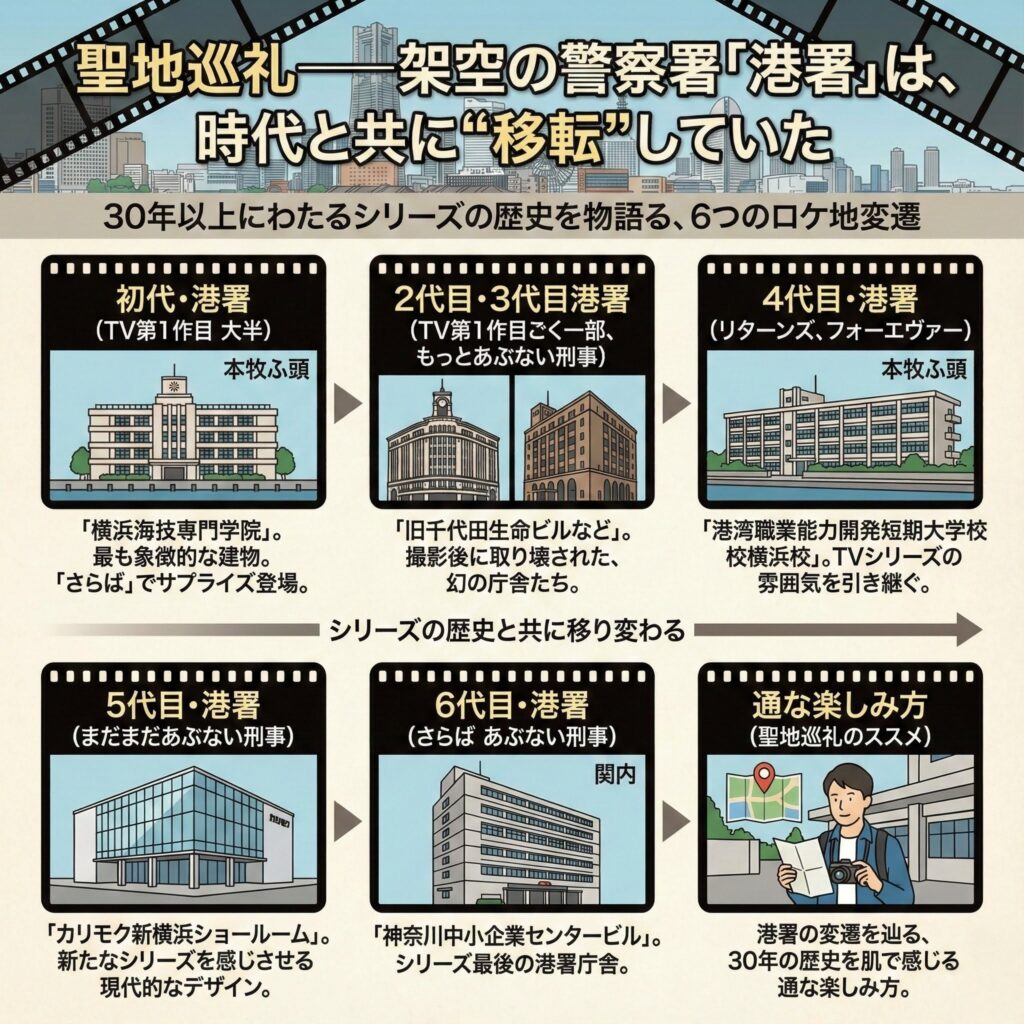

第五章:聖地巡礼──架空の警察署「港署」は、時代と共に“移転”していた

物語の舞台である「横浜港警察署」、通称「港署」。もちろん、これは架空の警察署である。しかし、その世界観を支えた、あの象徴的な庁舎の外観は、実在の建物がロケ地として使われてきた。

…だが、そのロケ地は一つではなかった。

30年以上にわたるシリーズの歴史の中で、港署の庁舎は、なんと6回も“移転”を繰り返しているのだ。

この「港署庁舎の変遷」こそが、『あぶない刑事』という作品が歩んできた歴史そのものを物語る、非常にディープな雑学と言えるだろう。

初代・港署:横浜海技専門学院(TV第1作目 大半)

多くのファンが「港署」と聞いて真っ先に思い浮かべる、最も象徴的な建物。横浜市中区本牧ふ頭にあったこの建物の独特の佇まいは、「あぶない刑事」の世界観を決定づけた。後の映画『さらば あぶない刑事』では、「横浜水上警察署」としてサプライズ登場し、長年のファンを熱狂させたのは、語り草である。

2代目・3代目港署(TV第1作目 ごく一部、もっとあぶない刑事)

実はTVシリーズの中でも、ごく短い期間だけ別の建物(2代目)が使われていた。また、『もっとあぶない刑事』で使われた3代目(旧千代田生命ビル)も含め、これらの建物は残念ながら撮影後に取り壊されており、現在はその姿を見ることはできない、幻の庁舎だ。

4代目・港署:港湾職業能力開発短期大学校横浜校(リターンズ、フォーエヴァー)

劇場版として華麗に復活を遂げた『あぶない刑事リターンズ』と『フォーエヴァー』では、再び本牧ふ頭エリアにあるこの建物が使われ、TVシリーズの雰囲気を色濃く引き継いだ。

5代目・港署:カリモク新横浜ショールーム(まだまだあぶない刑事)

『まだまだ』では、主な舞台を港北区新横浜に移し、モダンなデザインの家具ショールームが新たな港署に。これまでのイメージとは異なる現代的な建物が、新たなシリーズの始まりを強く感じさせた。

6代目・港署:神奈川中小企業センタービル(さらば あぶない刑事)

シリーズ最終作『さらば』では、関内駅近くのオフィスビルが最後の港署庁舎となった。そして前述の通り、この作品には初代港署の建物も別の形で登場するという、ファンへの愛に満ちた演出がなされたのだ。

「ええええええ!? 港署って、6回も引っ越ししてたんだブー!? 全然知らなかったんだブー! 初代の建物が最後の映画に出てきたなんて、スタッフの愛が深すぎるんだブー!感動だブー!」

このように、港署のロケ地はシリーズの歴史と共に移り変わってきた。もし横浜を訪れる機会があれば、この「港署の変遷」を辿ってみるのも、『あぶない刑事』の30年以上の歴史を、自らの肌で感じる、極めて“通”な楽しみ方かもしれない。

終章:伝説はなぜ生まれたか──“奇跡”を構成した、5つのピース

ここまで見てきたように、「あぶない刑事」という伝説は、決して周到に計画されたものではなかった。

- シリアスからコミカルへの、奇跡的な“路線変更”

- 台本を超え、キャラクターを躍動させた“アドリブ”

- 役者のこだわりが、時代を作った“ファッション”

- 一つの意見が、歴史的名車を生んだ“劇中車”

- 架空の世界に、命を吹き込んだ“ロケ地”

これらのピースが、まるで運命のように組み合わさった時、単なる刑事ドラマの枠を遥かに超えた、一つの「現象」が生まれた。

それは、キャストとスタッフの抑えきれない情熱と遊び心が、80年代という時代の熱気と完璧にシンクロした、“必然の奇跡”だったのかもしれない。

「あぶない刑事」は、これからも語り継がれていくだろう。それは、この作品が、計算ずくのエンターテインメントではなく、人間の熱量が生み出した、二度と再現不可能な「ライブセッション」の記録だからである。

「知れば知るほど、もっと『あぶ刑事』が好きになったんだブー!これはただのドラマじゃない、関わったみんなが本気で遊んで作った、最高のお祭りだったんだブーね!もう一回、最初から全部観たくなったブー!」

コメント