「今すぐ輸血が必要です。ご家族の方で、お願いできませんか?」

今からわずか50年ほど前まで、日本の病院で日常的に交わされていた会話である。現代の我々にとって、輸血とは医療機関が安全な血液を潤沢に確保しているという、絶対的な信頼の上に成り立つものだ。家族が血を求めて街を奔走するなどということは、もはや想像すら難しい。

しかし、戦後から昭和40年代にかけての日本では、輸血に必要な血液は「自力で調達する」のが当たり前だった。親戚縁者を頼り、職場に頭を下げ、そして時には金銭で血液を“買う”という選択をしなければならなかった時代。

本稿は、この我々が忘れかけている医療の裏面史を紐解き、なぜ「売血」という行為が社会問題となり、そしていかにして現在の「献血制度」が築き上げられていったのか。さらに、その成熟したかに見える制度が今、静かな、しかし深刻な危機に直面しているという現実を解き明かすレポートである。

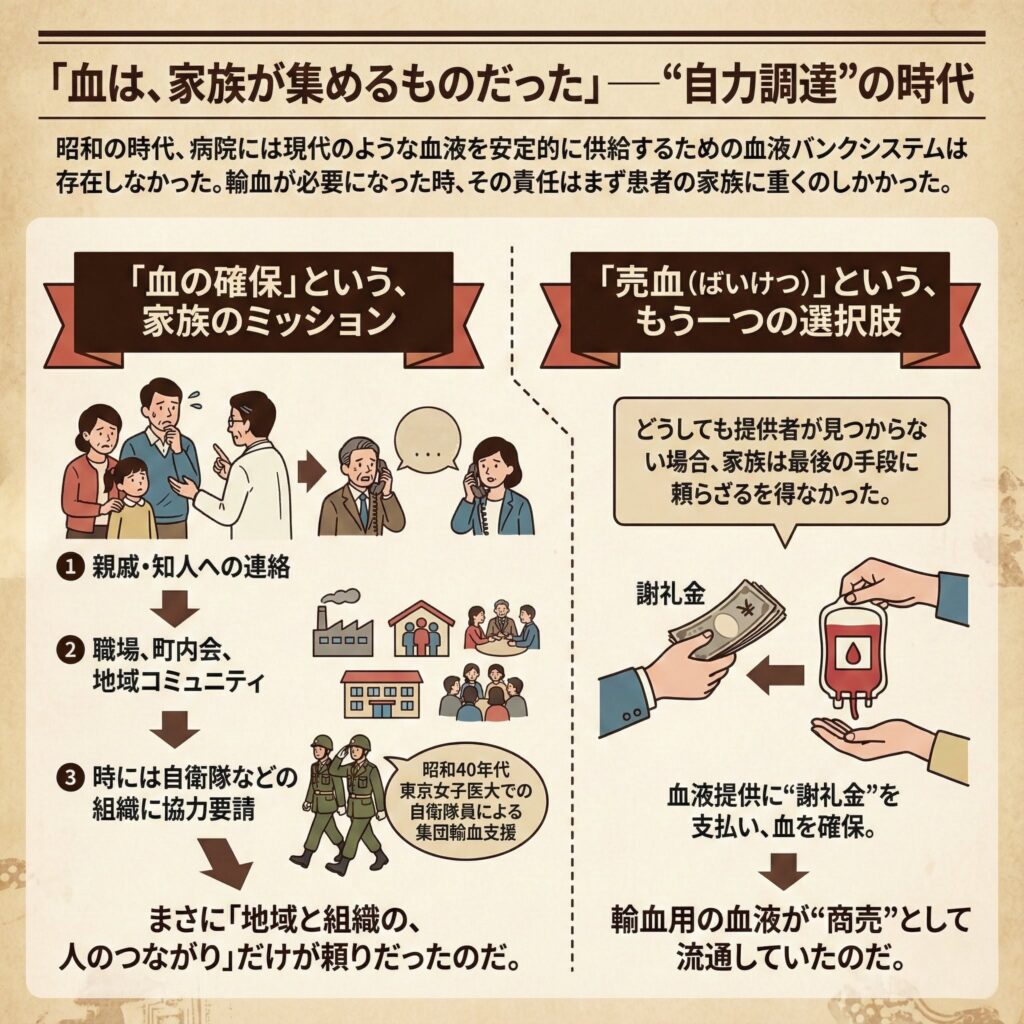

第一章:「血は、家族が集めるものだった」──“自力調達”の時代

昭和の時代、病院には現代のような血液を安定的に供給するための血液バンクシステムは存在しなかった。輸血が必要になった時、その責任はまず患者の家族に重くのしかかった。

- 「血の確保」という、家族のミッション

- 医師から輸血の必要性を告げられた家族は、まず自らの親戚や知人に片っ端から連絡を取った。

- それだけでは足りない場合、職場や町内会といった地域コミュニティ、そして時には自衛隊などの組織にまで協力を仰ぐ必要があった。

- 昭和40年代の東京女子医科大学では、重病の親族の輸血のために自衛隊員が集団で“輸血支援”に駆けつけたという実話も残されている。まさに「地域と組織の、人のつながり」だけが頼りだったのだ。

- 「売血(ばいけつ)」という、もう一つの選択肢

- どうしても提供者が見つからない場合、家族は最後の手段に頼らざるを得なかった。

- それが、血液提供に“謝礼金”を支払い、血を確保するという「売血」である。輸血用の血液が“商売”として流通していたのだ。

「ええーっ!?昔は、家族が輸血の血を、自分で集めなきゃいけなかったんだブー!?親戚とか会社の人にお願いして…それでも足りなかったら、お金で“買ってた”なんて…。信じられない話だブー…。」

第二章:「黄色い血」の悲劇──“売血”がもたらした、深刻な社会問題

血液を金銭で売買するという行為は、衛生面、そして倫理面で極めて深刻な社会問題へと発展していった。

- “プロの売血者”の出現

- 戦後から昭和40年代にかけての日本では、貧困層の人々が日々の生活費を稼ぐために自らの血を売ることが半ば常態化していた。

- 都市部の大きな病院の前には、こうした「売血者」が列をなす光景すら見られたという。

- 感染症の温床

- しかし、当時の検査体制は極めて杜撰(ずさん)なものだった。

- その結果、B型肝炎、C型肝炎、梅毒といった血液を介して感染する病気が、輸血を通じて爆発的に蔓延(まんえん)した。

- さらに、頻繁に血を売ることで売血者自身が栄養失調や貧血状態に陥り、その血液の質は著しく低下していた。血漿(けっしょう)が黄色く変色したこれらの血液は「黄色い血」と呼ばれ、輸血後の肝炎(血清肝炎)のリスクが極めて高い危険なものであった。

第三章:1974年、歴史的転換点 ──“売血の禁止”と、「献血制度」の誕生

このあまりにも深刻な事態を受け、国はついに歴史的な決断を下す。

- 売血の、全面禁止

- 1974年、厚生省(当時)は閣議決定により、売血を全面的に禁止した。

- これを機に、血液の安定供給を個人の努力や市場原理に任せるのではなく、“国家的に整備する”という大きな方針転換がなされた。

- 日本赤十字社による「無償献血制度」の確立

- この方針に基づき、全ての輸血用血液を国民からの自発的な無償の提供、すなわち「献血」によって確保するという体制が、日本赤十字社を中心に整備されていった。

- 「献血は、善意のボランティア活動である」という文化が、この時から国民の間に定着していくことになる。

献血制度の、その後の発展

この制度は、時代と共にその形を進化させていった。

| 年代 | 特徴的な流れ |

|---|---|

| 1980年代 | 献血カーによる街頭献血が全国に普及。 |

| 1990年代 | 常設の「献血ルーム」が都市部を中心に増設。 |

| 2000年代以降 | 学園祭や企業、地域のイベントと連携した「参加型献血」も浸透。 |

- 〜1974年以前: 家族による“自力調達”と、感染症リスクの高い“売血”が横行。

- 1974年〜: 売血が全面的に禁止され、日本赤十字社を中心とした、国民の善意による「無償献血制度」が確立される。

第四章:そして現在──我々が直面する、“静かなる危機”

半世紀の時を経て、我々は血液を安全に、そして安定的に得られる社会を手に入れた。しかし、その基盤は今、静かに、しかし確実に揺らぎ始めている。

- 日本の献血事情(2025年時点)

- 少子高齢化の進行により、献血可能な世代(16歳〜69歳)の人口そのものが年々減少している。

- 特に若年層(10代〜20代)の献血離れが深刻な問題となっている。献血者全体に占める若年層の割合は減少し続けている。

- 新型コロナウイルスのような新たな感染症の流行や、大規模な自然災害の発生は、献血者の外出機会を奪い、一時的な深刻な血液不足を頻繁に引き起こしている。

- 「制度がある ≠ 血が十分にある」という、現実

- つまり、我々が享受しているこの安全な医療制度は、決して永続的に保証されたものではない。それは、日々名も知らぬ誰かの「善意」によってかろうじて支えられている、極めて脆(もろ)い均衡の上に成り立っているのだ。

「そっか…。今の当たり前は、50年前に大きな悲劇があって、たくさんの人たちの努力でできたものだったんだブーね。でも、その制度も、僕たちが協力しないと、いつかまた、なくなっちゃうかもしれないんだブー…。他人事じゃないんだブー!」

終章:二つの“つながり”が、命を守る

かつて、我々の社会は「命をつなぐ」ために、家族や地域といった顔の見える直接的な「人のつながり」を必要とした。

そして今、我々の社会は「見えない善意の連鎖」、すなわち間接的な「人のつながり」によって静かに支えられている。

時代は変われど、その本質は何一つ変わらない。

“誰かが、誰かのために、動く”ことでしか守ることのできない命がある、という厳然たる事実だ。

「血を、自分で集めていた時代」があったことを知る時、我々は今の医療制度の当たり前ではないありがたさと、そしてその見えない善意のバトンを未来へと繋いでいく、自らの責任の重さに改めて気づかされるのかもしれない。

コメント