学校や職場で、誰もが憧れる女性を指して使われる「クラスのマドンナ」という言葉。

この言葉を聞いた時、多くの現代人は「クイーン・オブ・ポップ」と称される世界的歌手、マドンナさん(Madonna)を思い浮かべるのではないだろうか。

「あの歌手のように人気者だから、マドンナと呼ぶのだろう」

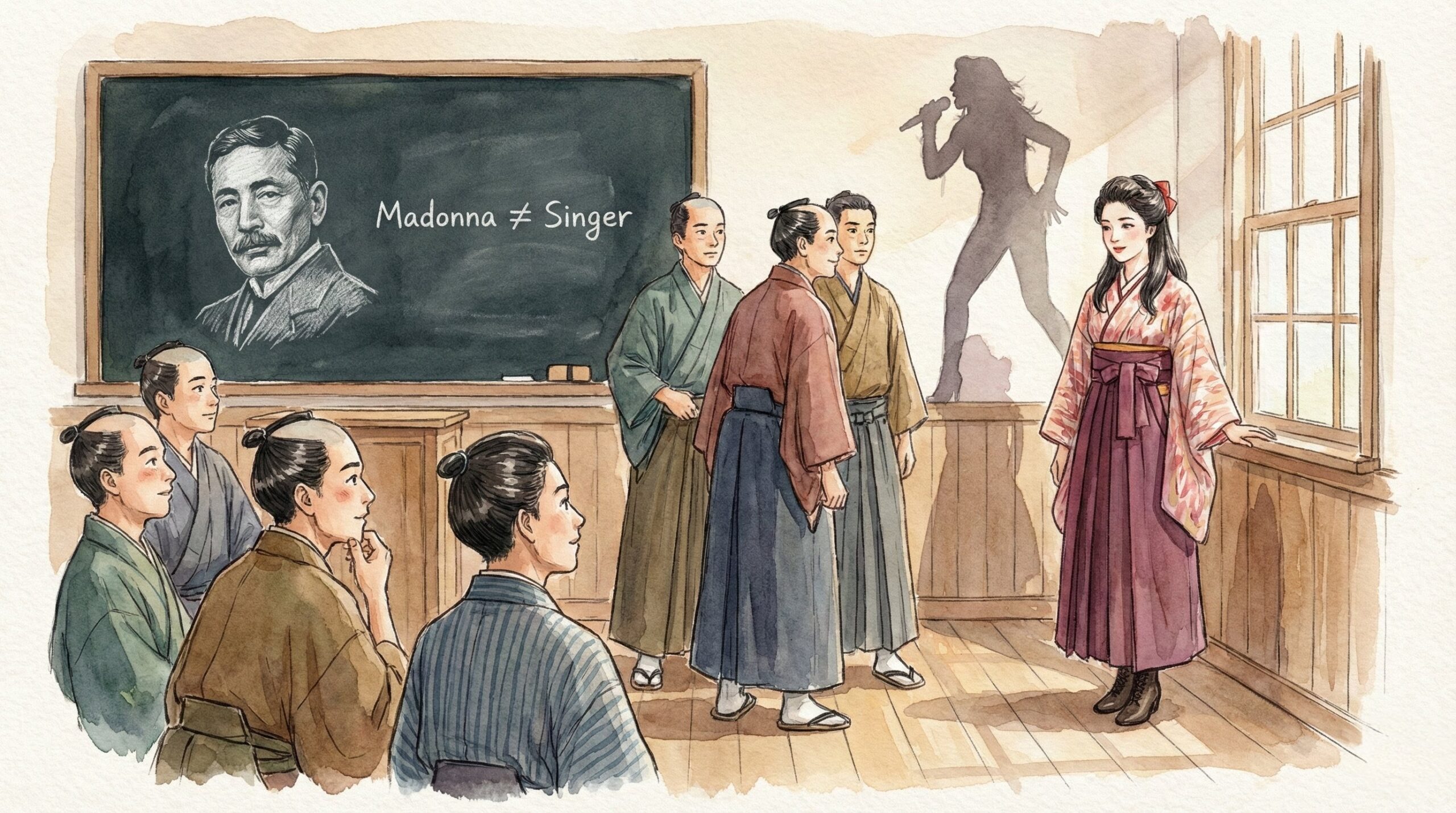

そう思うのは自然なことだが、実は歴史的に見るとこれは大きな誤解である。

歌手のマドンナさんがデビューしたのは1982年。しかし、日本人が「憧れの女性=マドンナ」という比喩を使い始めたのは、それより遥か昔、明治時代のことだ。

本稿は、あのお札にもなった文豪が広めた言葉のルーツと、イタリア語に秘められた本来の意味を紐解くレポートである。

第一章:犯人は夏目漱石──小説『坊っちゃん』の影響

日本において「マドンナ」という言葉を定着させた人物。それは、文豪・夏目漱石である。

1906年(明治39年)に発表された名作小説『坊っちゃん』が、すべての始まりだった。

- あだ名としての「マドンナ」

- 作中に登場する教頭先生(あだ名は「赤シャツ」)は、西洋かぶれでキザな人物として描かれている。

- この赤シャツが、町一番の美人である「遠山さん」という女性のことを、気取って「マドンナ」と呼んだのである。

- 流行語への進化

- 『坊っちゃん』は国民的大ベストセラーとなり、同時に「マドンナ」という言葉も、「手の届かない憧れの美人」「高嶺の花」を指す代名詞として日本中に広まった。

- つまり、我々が使う「クラスのマドンナ」は、80年代の洋楽由来ではなく、明治文学由来の言葉だったのである。

「ええーっ!マドンナって漱石先生が広めた言葉だったんだブー!?120年前から使われてたなんて初耳だブー!」

第二章:本来の意味は「聖母マリア」

では、なぜ漱石(および作中の赤シャツ)は、彼女をマドンナと呼んだのか。そこには美術用語としての深い意味がある。

- イタリア語で「我が淑女」

- マドンナ(Madonna)は、イタリア語の「Ma(私の)」と「Donna(貴婦人)」を合わせた言葉である。

- 中世以降の西洋美術において、この言葉は「聖母マリア(イエス・キリストの母)」を指す固有名詞として使われてきた。

- 崇拝の対象

- 漱石が意図したのは、「彼女は単なる美人ではない。聖母のように清らかで、手出しができない神聖な存在(崇拝対象)である」というニュアンスだ。

- 同時に、明治の田舎町でイタリア語を使う赤シャツの「鼻につくキザさ」を表現する舞台装置でもあった。

「なるほどだブー!ただの美人じゃなくて『聖母マリア様』みたいな高嶺の花って意味だったんだブーね。赤シャツ先生、キザすぎるブー!」

第三章:歌手のマドンナとの関係は?

ここで気になるのが、歌手のマドンナさんとの関係だ。

彼女が「マドンナ」と名乗っているのは、偶然なのだろうか。

- 芸名ではなく本名

- 歌手のマドンナさんの本名は「マドンナ・ルイーズ・チッコーネ(Madonna Louise Ciccone)」。実は芸名ではなく本名である。

- 彼女はイタリア系アメリカ人であり、敬虔なカトリックの家系であったため、母の名前を受け継ぐ形で「聖母マリア」にちなんで名付けられた。

- イメージの逆転現象

- 本来「清純・聖母」を意味する名前を持つ彼女が、80年代に「セクシー・挑発的」なパフォーマンスで世界を席巻したことは、皮肉で鮮烈なコントラストを生んだ。

- この強烈なインパクトゆえに、現代の日本では「マドンナ=セクシーな人気歌手」というイメージが上書きされ、漱石由来の意味と混同されるようになったと考えられる。

終章:二つのルートが交差する言葉

結論として、「クラスのマドンナ」という言葉のルーツは、歌手のマドンナさんではない。

それは夏目漱石が『坊っちゃん』で描いた「聖母のような憧れの女性」に由来している。

しかし、どちらもルーツを辿れば「聖母マリア」という一つの点に行き着く。

「明治の文学」と「80年代のポップス」。全く異なる二つの文化が、約80年の時を超えて日本人の頭の中で交差していることこそが、この言葉の面白さと言えるだろう。

次に「マドンナ」という言葉を聞いた時は、その背後にいる文豪と聖母の姿を、少しだけ思い出してみてはいかがだろうか。

コメント