夕闇が迫り、空が深い藍色に染まる頃、彼らは活動を始める。鋭い翼で闇を切り裂き、超音波という見えざる“声”で世界を知覚する、夜の支配者――コウモリ。

ハロウィンのシンボルとして、あるいは洞窟に潜むミステリアスな存在として、私たちの想像力をかき立ててきました。

しかし、その神秘的なイメージの裏側で、彼らの生態は多くの誤解に満ちています。その中でも、誰もが一度は抱くであろう、根源的な二つの疑問があります。

「なぜ、コウモリは逆さまにぶら下がって暮らしているのだろう?」

「鳥ではないのに、どうして哺乳類であるコウモリが、空を飛べるのだろう?」

実は、これらの問いの答えは、表裏一体。密接に、そして宿命的に絡み合っています。

コウモリの「逆さまの暮らし」は、彼らが「空を飛ぶ」という、哺乳類として極めて例外的な能力を獲得するために支払った、あまりにも大きな“代償”であり、同時に手に入れた究極の“武器”でもあったのです。

本稿は、このコウモリの奇妙で、しかし驚くほど合理的な生態について、最新の科学的知見を基に、その謎を一つ一つ丁寧に解き明かしていくものです。

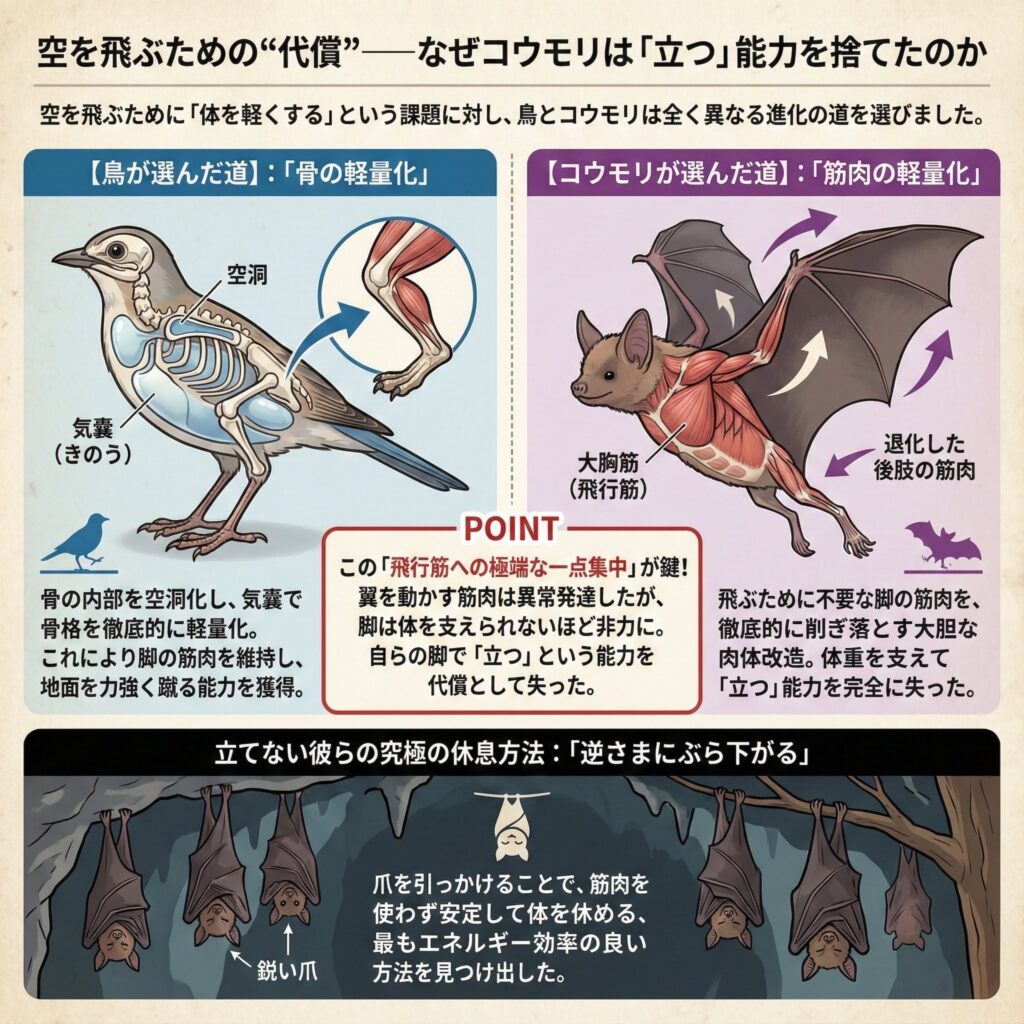

第一章:空を飛ぶための“代償”──なぜコウモリは「立つ」能力を捨てたのか

空を飛ぶ。それは、常に我々を惹きつけてやまない、究極の能力。しかし、それを手に入れるためには、何よりもまず「体を軽くする」という、重力に逆らうための絶対的な課題をクリアしなければなりません。

この課題に対し、空の先輩である「鳥」と、哺乳類からの挑戦者である「コウモリ」は、全く異なる進化の道を選びました。

- 【鳥が選んだ道】:「骨の軽量化」

- 鳥は、骨の内部を空洞にしたり、気嚢(きのう)という空気の袋を体内に持つことで、骨格そのものを徹底的に軽量化しました。これにより、体を支え、地面を力強く蹴るための脚の筋肉を維持したまま、空を飛ぶ能力を獲得しました。

- 【コウモリが選んだ道】:「筋肉の軽量化」

- 一方、哺乳類であるコウモリは、鳥のように骨の構造を根本から変えることはできませんでした。そこで彼らが選んだのが、「飛ぶために不要な筋肉を、徹底的に削ぎ落とす」という、極めて大胆な肉体改造でした。

- その最大のターゲットとなったのが、後肢(うしろあし)の筋肉です。コウモリは、体重を支えて「立つ」ために必要な脚の筋肉を、極限まで退化させることで、驚異的な軽量化を果たしたのです。

この「飛行筋への極端な一点集中」こそが、コウモリの生態を理解する上で、最も重要なポイントです。彼らの体は、翼を力強く羽ばたかせるための胸の筋肉(大胸筋)と、背中の筋肉が異常なまでに発達しています。その一方で、脚は、その巨大な飛行筋を動かす体の重さを支えるには、あまりにも細く、非力になってしまいました。

結果として、コウモリは、哺乳類でありながら、自らの脚で「立つ」という、我々にとっては当たり前の能力を、完全に失ってしまったのです。

「ええええええ!? コウモリって、自分の足で立てないんだブー!? 飛ぶために、歩いたり立ったりする筋肉を捨てちゃったってこと…!? なんて思い切った進化なんだブー!」

では、立てない彼らは、どうやって体を休めるのか。

その答えこそが、「逆さまにぶら下がる」という、我々が知るコウモリの象徴的な姿です。

彼らは、鋭い爪を木の枝や洞窟の天井のわずかな凹凸に引っかけることで、筋肉をほとんど使うことなく、安定して体を休めることができるのです。

これは、立てなくなった彼らが生き残るために見つけ出した、最もエネルギー効率の良い、究極の休息方法でした。

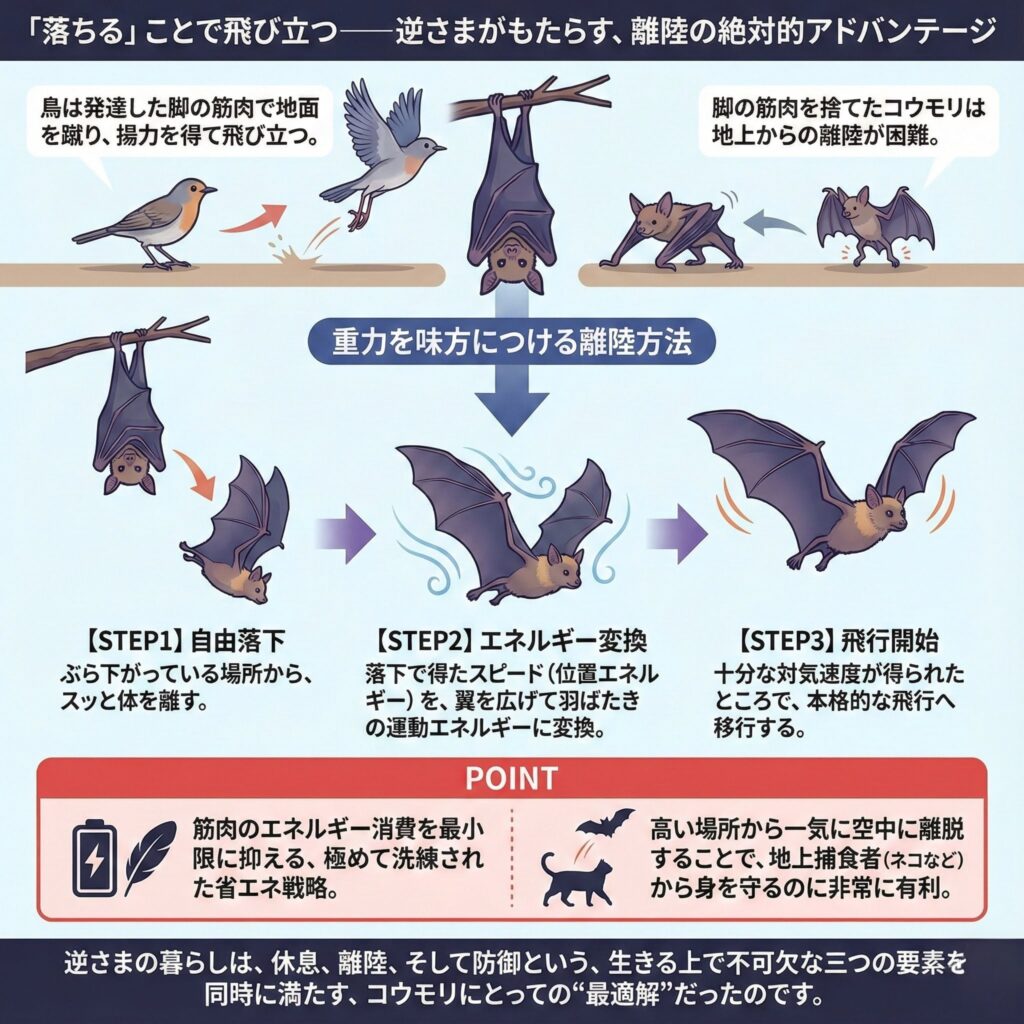

第二章:「落ちる」ことで飛び立つ──逆さまがもたらす、離陸の絶対的アドバンテージ

逆さまにぶら下がる暮らしは、単に効率的な休息方法というだけではありません。それは、コウモリが空へと飛び立つための、極めて重要な「発射台」の役割も果たしているのです。

鳥は、発達した脚の筋肉を使って地面を力強く蹴り、翼で揚力を得ることで飛び立ちます。

しかし、脚の筋肉を捨てたコウモリには、それができません。もしコウモリが地上に降りてしまうと、非力な脚では十分な助走もジャンプもできず、飛び立つのは非常に困難です。下手をすれば、そのまま捕食者の餌食になってしまいます。

そこでコウモリは、重力を敵ではなく“味方”につけるという、驚くべき離陸方法を編み出しました。

- 【STEP1】自由落下: ぶら下がっている場所から、スッと体を離す。

- 【STEP2】エネルギー変換: 落下することで得られるスピード(位置エネルギー)を利用して、翼を広げ、最初の羽ばたきのための運動エネルギーに変換する。

- 【STEP3】飛行開始: 十分な対気速度が得られたところで、本格的な飛行へと移行する。

つまり、コウモリは「落ちる」ことで飛び立つのです。これは、筋肉のエネルギー消費を最小限に抑えるための、極めて洗練された省エネ戦略です。

さらに、この離陸方法は、地上を徘徊するネコやヘビといった捕食者から身を守る上でも非常に有利です。

地面からヨタヨタと飛び立つよりも、高い場所から一気に空中に離脱する方が、捕まるリスクを大幅に減らすことができます。

逆さまの暮らしは、休息、離陸、そして防御という、生きる上で不可欠な三つの要素を同時に満たす、コウモリにとっての“最適解”だったのです。

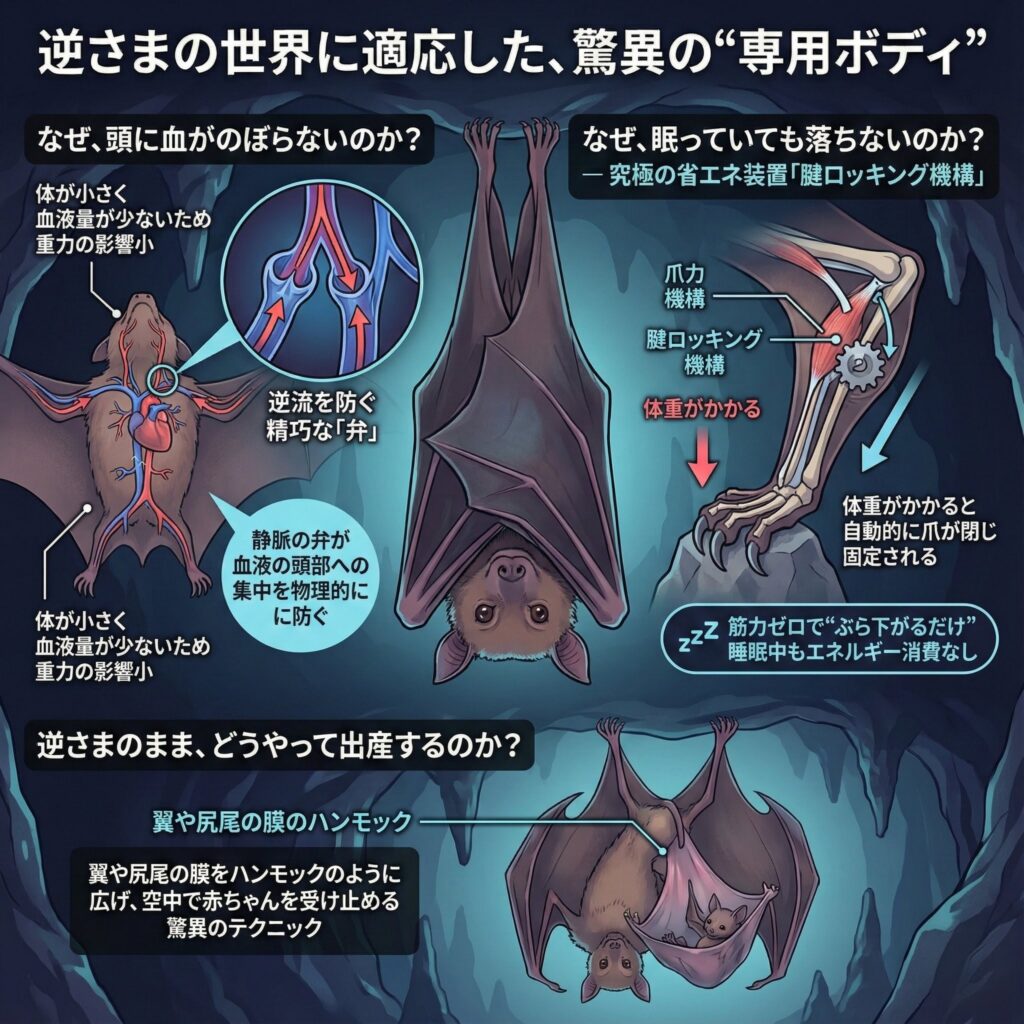

第三章:逆さまの世界に適応した、驚異の“専用ボディ”

とはいえ、長時間、逆さまで過ごすためには、私たちの体では考えられないような、特殊な身体の仕組みが必要です。コウモリは、その問題を驚くべき方法で解決しています。

- なぜ、頭に血がのぼらないのか?

- 人間が逆さまになると、重力によって頭部に血液が集中し、数分で気分が悪くなります。しかし、コウモリにはそれがありません。その理由は、まず体が小さく軽いため、心臓が全身に送り出す血液の量そのものが少なく、重力の影響を受けにくいことが挙げられます。

- さらに、近年の研究では、コウモリの血管、特に静脈には、血液の逆流を防ぐための精巧な「弁」が、他の哺乳類よりも発達していることが分かってきました。この弁が、心臓に戻るべき血液が頭部に溜まってしまうのを、物理的に防いでいるのです。

- なぜ、眠っていても落ちないのか? ― 究極の省エネ装置「腱ロッキング機構」

- もしコウモリが、自分の筋肉の力で枝を「握り続けて」いるとしたら、眠っている間に力が緩んで落ちてしまいます。しかし、彼らはそうなりません。

- 実は、コウモリの後肢の腱には、体重がかかると、自動的に爪が閉じて、そのまま固定(ロック)されるという、特殊な仕組みが備わっています。これを「腱ロッキング機構」と呼びます。

- この仕組みのおかげで、コウモリは筋力を一切使わずに、ただ“ぶら下がるだけ”で、爪が枝や天井をがっちりと掴み続けてくれるのです。これは、睡眠中もエネルギーを全く消費しない、究極の省エネ吊り下げシステムです。

- 逆さまのまま、どうやって出産するのか?

- 逆さまのまま出産するコウモリは、産み落とされた赤ちゃんが地面に落ちてしまわないよう、翼や尻尾の膜をハンモックのように広げて、空中で巧みに受け止めるという、驚異のテクニックを使います。逆さまの暮らしに完全適応した、母なる知恵です。

「すごい!すごすぎるんだブー! 体重をかけるだけでカチッとロックされる足なんて、最高の仕組みだブー! 出産の時に翼をハンモックにするなんて、感動しちゃうんだブー…!コウモリのお母さん、すごいんだブー!」

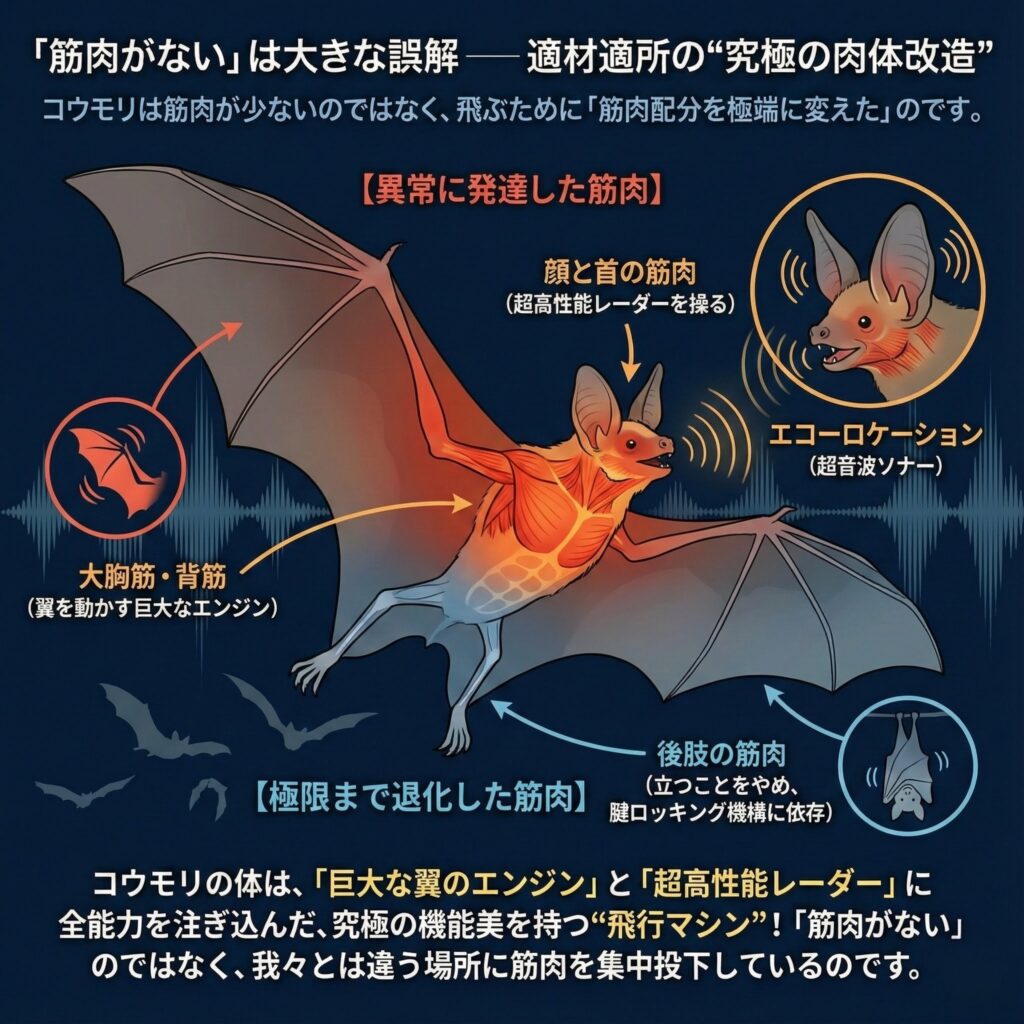

第四章:「筋肉がない」は大きな誤解──適材適所の“究極の肉体改造”

「コウモリは筋肉を減らして体を軽くした」と聞くと、「コウモリには筋肉がほとんどないのでは?」という疑問が湧くかもしれません。しかし、それは全くの誤解です。

正しくは、「飛ぶために不要な筋肉を極限まで削ぎ落とし、必要な筋肉を異常なまでに発達させた、極めて特殊な筋肉配分を持つ」と言うべきなのです。

- 【異常に発達した筋肉】

- 大胸筋と背筋: 翼を力強く、そして長時間羽ばたかせ続けるための、巨大なエンジンです。コウモリの体重のかなりの割合を、これらの飛行筋が占めています。

- 顔と首の筋肉: 多くのコウモリは、暗闇で獲物を見つけたり、障害物を避けたりするために、「エコーロケーション(反響定位)」という能力を使います。これは、口や鼻から超音波を発し、その反響音を耳で聞くことで、周囲の状況を立体的に把握する、まさに“生き物版のソナー”。この超音波を発するため、そして反響音を正確に捉えるために耳を自在に動かすため、顔や首周りの微細な筋肉が非常に発達しています。

- 【極限まで退化した筋肉】

- 後肢の筋肉: 前述の通り、立つことをやめ、腱ロッキング機構に頼ることで、ほとんどの筋肉が不要になりました。

コウモリの体は、「巨大な翼のエンジン」と「超高性能レーダー」という二つの機能に、ほぼ全ての能力を注ぎ込んだ、究極の機能美を持つ“飛行マシン”なのです。

「筋肉がない」のではなく、我々とは全く違う場所に、その筋肉を集中投下しているのです。

終章:誤解から“畏敬”へ──コウモリが教えてくれる進化の多様性

コウモリの「逆さま」の暮らしは、決して奇妙な習性などではありません。

それは、哺乳類というグループの一員として、鳥類が支配する「空」という広大なフィールドに進出するために、彼らが進化の過程で選び取った、極めて合理的で洗練された生存戦略の集大成なのです。

不気味なイメージを持たれがちなコウモリですが、その生態を深く知れば知るほど、生命の進化が持つ多様性と、驚くべき適応能力に、畏敬の念を抱かずにはいられません。

また、知っておくべきは、世界に1400種以上いるコウモリのうち、血を吸うのは中南米に生息するごく一部の3種のみであり、日本のコウモリを含むその他大多数は、蚊などの害虫を食べたり、植物の受粉を助けたりする、生態系にとって非常に重要な役割を担う「益獣」であるという事実です。

一つの生物を、イメージや誤解で判断するのではなく、その背後にある科学的な理由や、進化の壮大な物語に目を向けること。

コウモリの逆さまの姿は、私たちに、そうした科学的な視点の面白さと大切さを、静かに教えてくれているのかもしれません。

「コウモリのこと、ちょっと怖がってたけど、全然違ったんだブー! ものすごく賢くて、すごい体を持った、空飛ぶスーパー哺乳類だったんだブーね! これからは、尊敬の気持ちで夜空を見上げるんだブー!」

コメント